일부 대부업체 무이자마케팅… M&A 움직임도

디자인회사에서 비정규직으로 일하고 있는 정인경(가명) 씨는 최근 대부업체에서 500만 원을 빌렸다. 월세보증금을 마련하기 위해서다. 정 씨는 2년 상환으로 매달 원금 30만 원과 이자 20만 원가량을 갚아나가고 있다. 주변의 다른 비정규직 동료들도 사정은 비슷하다.

정 씨는 “주위에 비정규직으로 일하는 동료들이나 친구들은 은행 대출이 어려운 경우가 많다”며 “또 대출 절차가 복잡해 몇 백만 원에 이르는 목돈은 대부업체를 이용하게 된다”고 말했다.

최근 비정규직의 증가로 생활비 대출 수요가 늘면서 대형 대부업체들이 몸집을 불리고 있다. 특히 일부 대형 대부업체는 인수합병(M&A) 등을 통해 제도금융권으로의 편입을 시도하고 있어 일본처럼 대부업체가 대형화하는 단계에 접어드는 것 아니냐는 전망도 나온다.

○ 까다로운 대출서류 요구없어

한국노동사회연구소에 따르면 올 3월 현재 비정규직 노동자는 841만 명. 2007년 3월 878만 명으로 정점을 찍은 뒤 감소하다 지난해 3월부터 다시 늘기 시작했다. 특히 일정한 직업 없이 아르바이트로 생계를 해결하는 ‘프리터족’은 2003년부터 2008년까지 5년 만에 100만 명가량 늘어난 것으로 추정된다.

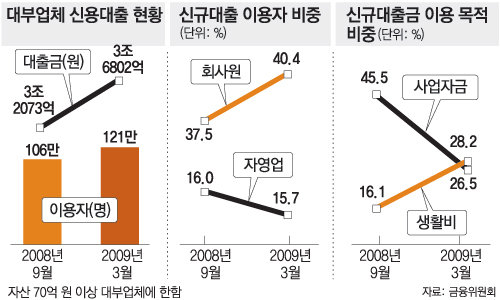

이처럼 고용이 불안정해지면서 생활비 대출을 위해 대부업체를 찾는 사람이 늘고 있다. 자산규모 70억 원 이상인 대형 대부업체 이용자는 2008년 9월 106만 명에서 2009년 3월 121만 명으로 6개월 사이 15만 명 늘었다. 특히 비정규직을 포함한 회사원은 같은 기간 37.5%에서 40.4%, 생활비를 충당하기 위한 대출은 16.1%에서 28.2%로 늘었다.

이는 은행들이 불경기로 대출을 줄이면서 고용이 불안정한 비정규직이 제도금융권에선 신용대출을 받기가 어려워졌기 때문인 것으로 보인다. 대형 대부업체들이 최고금리를 66%에서 49%로 낮춘 것도 한 원인. 신용대출에 30∼40%대의 금리를 물리는 저축은행과 비교해 금리 차가 크지 않은 데다 대출을 위해 까다로운 서류나 조건을 요구하지 않기 때문이다.

한 대부업체 관계자는 “최근 들어 비정규직의 대출 상담이 늘었다”며 “은행들이 기업들의 구조조정 1순위인 비정규직에 대한 대출을 줄였기 때문으로 보인다”고 말했다.

몸집 불리는 대부업체, 일본과 닮은꼴?

최근 대부업체들은 초기 1, 2개월 무이자 마케팅을 내세우며 외형 확대에 나섰다. 올해 초엔 연체율이 오른 데다 조달 금리 인상으로 자금 부족에 시달렸지만 하반기 들어 시중에 유동자금이 많아지면서 자금 조달에 여유가 생겼기 때문이다.

일부 대형업체는 아예 저축은행 인수전에 뛰어들며 제도권금융으로의 편입을 꾀하고 있다. 실제 지난해 말 양풍저축은행과 올해 예한울저축은행 인수를 시도했던 러시앤캐시는 최근 한국IB금융 인수를 추진하는 것으로 알려졌다. 업계 1위인 러시앤캐시의 자산 규모는 지난해 말 현재 1조173억 원으로 대형 저축은행 못지않은 수준. 2위인 산와머니의 자산 규모도 약 6000억 원에 이른다.

일부에선 국내 시중은행보다 큰 대부업체들이 활동하고 있는 일본처럼 대부업체가 대형화하는 것 아니냐는 전망이 나오고 있다. 일본에서는 대부업체가 지방은행을 자회사로 보유하고 시중은행들과 제휴를 맺고 활동하는 경우도 많다. 상위 3개 업체의 점포만 8000개가 넘는다. 일본 대부업체 역시 1990년대 초 버블 붕괴를 전후해 프리터족 등이 증가하면서 크게 성장했다는 점에서 현재 한국의 상황과 유사하다.

한국 대부금융협회 이재선 사무국장은 “비정규직 등 불완전고용이 늘면서 일시적으로 자금이 부족할 때 대부업체를 이용하는 사람이 크게 늘고 있다”며 “대부업체의 자산유동화증권(ABS) 발행이 허용되면 대부업체의 금리가 낮아져 대부업체 이용이 더욱 늘 것”이라고 말했다.

문병기 기자 weappon@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개