시행사는 “빌려 빌려” - 건설사는 “보증 보증” - 금융사는 “대출 대출”

자기자본 없는 한탕주의에 수익성 분석없이 돈 퍼주기

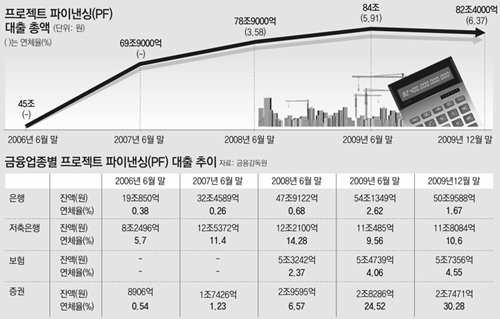

작년까지 82조여원 달해

보증선 건설사 잇달아 휘청… 1년만에 다시 공적자금 추진

도덕적 해이에 혈세투입 논란

경기 고양시 덕양구 토당동. 저층 상가들이 들어선 도로변에 12층까지 짓다가 만 아파트 한 동(棟)이 서있다. S건설이 2005년 6월 분양한 주상복합아파트 공사 현장이다. 원래 20층 규모로 예정됐지만 인근 주민들의 일조권 소송으로 공사가 중단됐다. 지난해 10월 ‘일조권을 보상하고 공사를 계속하라’는 법원 판결이 났지만 건설사의 자금사정이 악화되면서 공사가 재개되지 못했다. S건설은 올해 3월 법정관리를 신청했다.사업 중단의 불똥은 금융회사로도 튀고 있다. S건설은 시행사가 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출로 저축은행 3곳에서 255억 원을 조달할 때 보증을 섰다. 하지만 공사가 미뤄지며 시행사는 유명무실해졌고 건설사가 대신 갚아야 할 대출금 잔액은 170억 원에 이른다. 이 사업에 10억 원을 빌려준 S저축은행은 무분별한 PF 대출 탓에 올해 1분기에만 672억 원의 당기순손실을 냈다. 건전성을 나타내는 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 ―4.73%까지 떨어졌다. 금융당국이 정한 기준은 5%다. 결국 이 저축은행은 대기업이 주축이 된 사모펀드(PEF)에 넘어갔다.

7일 금융권에 따르면 금융당국은 최근 공적자금인 구조조정기금을 통해 금융권의 PF 부실 채권을 사주기로 결정했다. 국민의 혈세를 동원하기로 한 것은 PF 대출로 인한 건설사와 금융회사의 동반 부실이 말 그대로 ‘폭풍전야’의 상황이기 때문이다.

한국에서 PF 대출은 외환위기 이후 시공사와 시행사가 분리되며 일반화됐다. 외환위기 당시 높은 부채비율 때문에 고생한 건설사들이 도급공사로 방향을 틀자, 새로 부동산 개발의 주역을 맡은 시행사(디벨로퍼)들은 PF 대출을 ‘신종 금융기법’으로 내세우며 대규모 건설사업에 필요한 돈을 빌렸다. 금융회사들이 PF 대출로 빌려준 돈은 지난해 말 기준으로 무려 82조4000억 원이다.

시행사가 금융회사에서 돈을 빌릴 때 시공을 맡은 건설사는 보증을 서주는 게 당연시됐다. 시행사가 지나치게 영세했기 때문이다. 금융권 관계자는 “시행사 중에는 토지매입자금의 10%인 계약금을 낼 능력조차 없는 이들이 대부분”이라며 “계약금 없이 계약서에 도장부터 찍은 뒤 토지를 담보로 계약금을 저축은행에서 빌린다”고 말했다. 자기자본은 전체 공사비의 1%에도 미치지 못하는 경우가 많아 그야말로 ‘한탕’을 노리는 사업방식이다.

반면 선진국은 시행사가 투자자를 모은 뒤 특수목적법인(SPC)을 만들고 사업을 추진하는 방식이 일반적이며 이때 일정 규모 이상의 자기자본은 필수다. 신충태 자산관리공사(캠코) 채권인수부장은 “미국에서 PF를 추진할 때 시행사가 최소 20% 이상의 자본금을 내지 않으면 금융회사에서 돈을 빌려주지 않는다”고 설명했다.

금융회사들 역시 건설사의 보증만 믿고 엄격한 사업성 심사 없이 돈을 빌려줘 부실을 키웠다. 항목별로 현금 흐름을 일일이 계산해 돈을 빌려주는 선진국 금융회사와 달리 지방 중소건설사의 주먹구구식 공사에도 주저 없이 돈을 빌려준 것이다.

충남 천안시 서북구 두정동의 대규모 아파트 건설 사업은 사업성 심사를 소홀히 한 대표적인 사례다. 남양건설은 2008년 초 두정역 인근 11만 m²에 2035채의 아파트를 짓겠다는 계획을 발표했다. 그해 10월에는 사업허가도 받았지만 분양이 늦어져 공사 용지는 지금도 대부분 흙더미와 잡초에 묻혀 있다. 인근 부동산 중개업소 관계자는 “위치는 나쁘지 않았지만 면적이 116∼258m²(35∼78평형)로 중대형 위주였던 게 문제였다”며 “대학생과 젊은 직장인이 거주하는 지역의 특성을 잘 몰랐던 것 같다”고 말했다. 사업허가를 받자마자 글로벌 금융위기가 터지는 등 시기도 좋지 않았다. 도급순위 35위였던 남양건설은 이 사업이 문제가 돼 최근 법정관리를 신청했다. 금융회사 10여 곳이 850억 원을 PF 대출로 빌려준 상태지만 회수 여부는 불투명하다.

○ 연쇄부도 우려에 1년 만에 혈세 투입

상당수 증권사와 저축은행들은 사업 초기 지방자치단체의 허가가 나지 않아 은행들이 대출을 꺼릴 때 선뜻 돈을 빌려줬다. 시행사는 빌린 돈으로 토지를 매입한 뒤 사업허가를 받으면 금리가 낮은 은행의 PF 대출로 갈아탔다. 이때 증권사나 저축은행에서 일시적으로 빌린 돈이 ‘브리지론(Bridge loan)’이다.

현재 증권사와 저축은행의 PF 대출 중 브리지론 비율은 각각 76%와 67.6%에 이른다. 그런 만큼 부실 위험도 높아 증권사 PF 대출의 연체율은 30.3%, 저축은행은 10.6%다. 금융회사들이 부실을 감추기 위해 악성 미분양 주택을 담보로 다시 건설회사에 돈을 빌려주는 등 각종 편법을 쓰는 것을 감안하면 실제 연체율은 이보다 훨씬 높을 것으로 보인다.

PF 대출 부실로 건설사와 금융회사들의 연쇄 부도 사태가 벌어질 수 있다는 우려가 커지자 정부는 마지막 수단으로 공적자금을 투입한다는 방침을 세웠다. 그러나 위험관리를 소홀히 한 이들 회사에 국민의 혈세인 공적자금을 투입하는 것은 옳지 않다는 비판론도 만만치 않다.

장원재 기자 peacechaos@donga.com

정임수 기자 imsoo@donga.com

황형준 기자 constant25@donga.com

:프로젝트 파이낸싱 (Project Financing):

빌리는 사람의 신용이나 담보 가치 대신 사업의 수익성을 보고 돈을 빌려주는 금융기법. 금융회사에서 돈을 빌려 수익성이 높은 사업에 투자한 뒤 나중에 나오는 이익으로 돈을 갚는 방식이며 1920년대 미국의 유전개발 사업에 활용되면서 세계적으로 확산됐다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0