물산업 강국 佛, 비결은 상하수도 민관협력 160년 노하우

세계 물 시장은 몇몇 국가가 높은 진입 장벽을 치고 있다. 세계 1, 2위 수처리 운영서비스 회사인 베올리아, 수에즈를 보유한 프랑스도 그중 하나다. 동아일보 미래전략연구소 부설 지역경쟁력센터와 모니터그룹이 세계 20개 물 경쟁력 선도국가(W20)를 대상으로 최근 실시한 평가에서 프랑스는 물 산업 기반 경쟁력 분야에서 미국 영국 독일에 이어 4위를 차지했다. 독특한 민관 협력 체계를 통해 육성한 글로벌 물 기업의 성장과 물 기업의 해외 진출 지원을 위한 정부의 정책 노력이 결집된 결과다.

○ 자국 시장에서 쌓은 수자원 관리 역량

프랑스는 독특한 민관 협력체계를 토대로 수처리 운영 서비스 분야에서 독보적인 경쟁력을 쌓아왔다. 1800년대 상수도 보급이 시작된 이후 민간 기업이 정부로부터 상하수도 사업을 위탁받아 운영해 왔기 때문이다. 그 대신 상하수도 시설 소유권, 수도 요금 같은 핵심 정책 결정권은 지자체가 갖는다. 베올리아의 전신인 제네랄 데 조가 1853년 리옹 시와 맺은 계약은 세계 최초 상수도 분야 민관 협력 계약으로 불린다.

○ 프랑스 물 기업, 토털 솔루션 기업으로 변신

영국의 물 관련 조사기관 ‘글로벌 워터 인텔리전스(GWI)’에 따르면 2010년 세계 물 시장 규모는 4828억 달러(약 579조 원)다. 2025년에는 8650억 달러(약 1038조 원)로 성장할 것으로 전망했다. 2008년 글로벌 금융위기로 잠시 주춤하는 추세지만 아시아, 중동 등 신흥시장을 중심으로 물 관련 인프라(사회간접자본) 투자 및 민영화 추세도 지속될 것으로 전망된다.

프랑스 물 기업은 신흥시장을 차지하기 위해 핵심 경쟁력인 운영 및 관리 분야에서 수처리 관련 소재, 플랜트 건설 및 시공, 컨설팅과 금융 분야로 사업 영역을 확대하고 있다. 2002년부터 중국 상하이 시 상수도 관리를 맡고 있는 베올리아는 이곳에서 상수도 관리, 수질 분석, 누수 등 위험 관리는 물론 콜 센터까지 포함한 원 스톱 서비스를 제공하고 있다.

○ 정부는 국제 표준화 주도

파리=하정민 기자 dew@donga.com

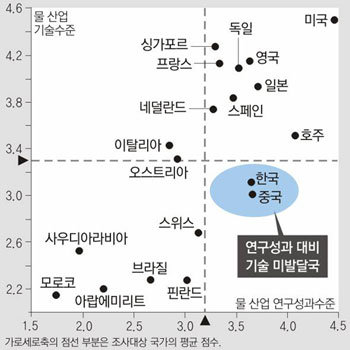

▼ 한국 경쟁력 20개국중 13위… 지능형 분야 뒤처져 ▼

한국은 중대형 정수장용 막 분야 기술에서 선진국을 추격하고 있다. 웅진케미칼은 1994년 역삼투압 방식의 멤브레인(액체, 기체 등의 혼합물질을 선택적으로 투과해 분리하는 소재) 기술을 개발해 냈다. 미국의 다우와 일본의 도레이가 장악한 시장에 도전장을 내민 것. 한국의 수처리 시설 시공 능력은 세계적 수준이다. 두산중공업은 증류식 해수 담수화 분야에서 세계 1위(점유율 40%)다.

박용 기자 parky@donga.com

▼ “최근 20년간 물-기름값 비슷하게 올라… 물투자 매력” ▼

스위스 물펀드 매니저 비쇼

스위스 자산관리회사인 픽텟(Pictet)의 아르노 비쇼 인베스트 매니저(사진)는 “물은 장기적이고 안정적인 자산”이라며 이같이 말했다. 픽텟의 분석 결과 1989년부터 2009년까지 물 가격은 연평균 6.4%, 유가는 7.7% 각각 상승했다. 하지만 가격 변동성은 물 가격이 3.8%에 그쳤고 유가는 49.2%나 됐다. 픽텟은 자산 3580억 달러 규모로 2001년부터 각국 물 관련 기업 70여 곳에 투자하는 물 펀드를 운용하고 있다.

―물이 매력적인 투자 대상인 이유는….

“세계 물 시장은 매년 6%씩 성장한다. 지구상의 물 중 바닷물과 빙하 등을 제외하면 인간이 사용할 수 있는 수자원은 0.01%이다. 게다가 인구 증가, 도시화와 기후변화로 물 수요는 높아지고 있다. 2030년 물 수요는 지금보다 25% 늘어난다.”

―물 펀드 중 수익률이 좋은 투자기업은 어디인가.

“프랑스 베올리아 등 상하수도 운영 회사와 지멘스를 비롯한 전기·시스템 통합회사다. 물 재처리, 집수와 같은 물 관련 인프라(사회간접자본)에도 투자한다. 운영과 인프라 기업에 각각 40%, 30% 투자한다. 한국의 웅진도 투자 대상이다.”

―선진국 물 시장의 성장률은 정체되지 않는가.

“세계적으로 2005∼2030년 22조6000억 달러가 물 관련 인프라에 투자된다. 이 중 40%가 아시아 및 오세아니아에 집중돼 있지만 유럽(20%)과 미주지역(16%)도 무시하기 어렵다. 선진국의 낡은 상하수도관 교체 수요도 적지 않다. 미국 뉴욕의 일부 관은 200년 전 매설해 나무로 돼 있다고 한다. 선진국의 수질 규제 강화도 사업 기회다.”

―세계 물 산업 트렌드는 무엇인가.

“민영화로 물 펀드 투자 대상 기업이 많아졌다. 2000년 초반 민간 물 시장에서 베올리아와 수에즈, 소어, 독일의 RWE 등 4개사가 점유하는 비율은 80%나 됐지만 지금 20%로 줄었다. 민간 물 기업의 전체 물 시장 점유율은 현재 12%에서 2015년 16%로 늘 것이다.”

제네바=김유영 기자 abc@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[횡설수설/이진영]“보수 정권 역사 이래 최다석을 얻을 거라 했어요”](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131066434.2.thumb.jpg)

댓글 0