“부정적 기사 빼준다며 광고-협찬 강요 받아”

인터넷신문인 A매체는 유통 기업인 B사에 “광고를 주면 부정적 기사를 싣지 않겠다”며 ‘기사 거래’를 종용해 왔다. B기업은 해당 내용이 사실이 아니기 때문에 응하지 않았지만 결국 소문만 가지고 기사화된 이 내용은 포털 사이트에 링크돼 다수의 독자가 읽게 됐다. B기업이 A매체에 정정을 요청하자 A매체는 그 대가로 이번에는 협찬금을 요구했다. B기업은 어쩔 수 없이 협찬금을 주고 이 문제를 해결했다.

이처럼 강압적인 광고나 협찬 요구, 소문이나 낭설만으로 기사 작성 등 ‘언론의 기본’조차 지키지 않는 인터넷신문 때문에 기업의 피해가 큰 것으로 나타났다.

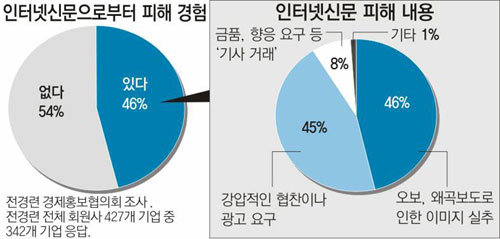

전국경제인연합회 산하 경제홍보협의회는 427개 전체 회원사를 대상으로 조사한 결과 응답 업체 342개의 절반에 가까운 46%가 인터넷신문 때문에 피해를 본 것으로 나타났다고 7일 밝혔다.

실제 지난해 한 인터넷신문은 백화점 여직원들이 햇고구마를 시식하는 장면의 사진을 게재하면서 고구마를 남성의 성기에 비유해 낯 뜨거운 제목을 달아 클릭을 유도했다. 하지만 평소 ‘유통 최강자’라 자부해 왔던 이 기업은 보복성 기사가 두려워 명백한 잘못을 저지른 이 매체에 충분한 항의를 하지 못했다.

기업들은 지난해 말 기준 1698개인 인터넷신문 수에 대해 84%가 너무 많다고 답했으며, 적당하거나 적다는 응답은 13%에 그쳤다. 또 인터넷신문의 증가가 기업에 미치는 영향에 대해서는 응답 기업의 67.1%가 무분별한 기업 비판기사 증가(45.8%), 광고비 확대 등 부담 가중(21.3%) 등 부정적인 영향을 지적했다.

인터넷신문의 역기능을 줄이는 방안에 대해 기업들의 50%는 설립요건을 강화하고 퇴출제도를 정비해야 한다고 답했다. 오보나 왜곡보도가 일정 횟수 이상에 달할 경우 발행정지, 등록취소 등 제재를 가해야 한다는 것이다. 23%는 인터넷신문의 기사를 실어주는 포털 사이트의 책임 강화를 주문했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![형제애로 마련한 400억…감사 전한 튀르키예[동행]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130402416.1.thumb.jpg)

댓글 0