고졸 비서일 땐 월급 70만원… 대학 갔다 재취업하니 월급 180만원

《 서울의 한 특성화고를 졸업한 최모 씨(24·여)는 ‘남들처럼 대학에 갔더라면…’ 하는 후회로 눈물의 나날을 보냈다. 고교 때 전교 30등을 벗어난 적이 없었던 최 씨에게 교사들은 “네 성적이면 서울 중위권 대학에 실업계 특별전형으로 갈 수 있다”며 대학 진학을 권했지만 그는 돈을 벌어 대학에 가겠다며 취업 전선에 나섰다. 첫 직장은 직원 30명 정도인 컨설팅회사였다. 월 급여 100만 원의 정규직으로 오전 9시부터 오후 6시까지 근무하는 조건이었다. 하지만 아침 7시에 출근해 청소하고, 커피 타고, 회계업무를 하는 틈틈이 대졸 직원들의 온갖 심부름을 하다가 한밤중에 퇴근하는 일상이 이어졌다. 토요일마다 출근했고 여름휴가는 단 하루였다. 갓 대학을 나온 직원은 업무량이 훨씬 적은데도 월급은 두 배가 넘었다. 》

참다못해 회사에 불만을 털어놓자 “배가 불렀구나. 예전에는 맞으면서도 일했다”는 말이 돌아왔다. 결국 5개월 만에 사표를 썼다. 다른 일자리를 찾아봤지만 고졸을 원하는 곳은 정말 없었다. 임금 체불을 각오하고 백화점 판매직, 여행사 경리, 중소 의류회사를 전전하다 가까스로 6개월 전 한 중소업체에 취직했지만 여전히 박봉이다.

구직에 나서는 일반고나 특성화고 출신자에게 현실은 너무나 혹독하다. 비슷한 일을 해도 대졸과의 처우는 천양지차다.

특성화고의 비서학과나 회계학과를 잘 다니면 대졸 수준의 경리나 비서 업무를 해낼 수 있다. 기계, 정보통신 업종은 특성화고 졸업자가 대졸보다 실무에 밝다는 평가도 있다. 하지만 대학 졸업장이 없다는 이유로 저임금에 비정규직을 감수해야 한다.

대졸 직원들이 근무연차에 따라 경력을 인정받는 것과 달리 고졸은 ‘만년 신입’의 처우를 받는 점도 문제다. 한 대기업 인사담당자는 “고졸들은 단순한 정산, 관리업무 등 할 수 있는 일이 정해져 있다. 10년, 20년이 지나도 마찬가지니까 보수도 그대로다”라고 강변했다.

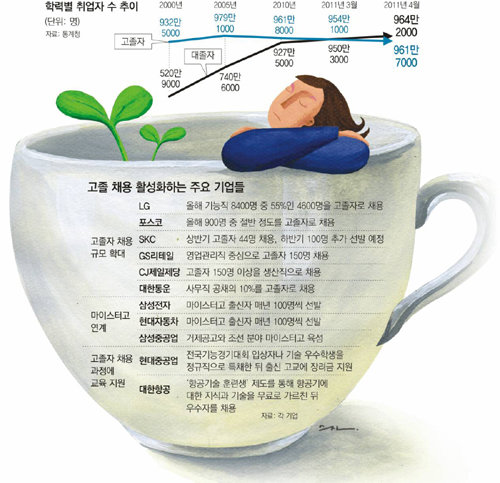

그나마 몇몇 기업이 고졸에게 채용의 문을 확대하고 처우를 개선하려는 움직임을 보이는 것은 천만다행이다. 최근 고졸 취업 확대에 불을 지핀 금융권 외에 일반 대기업에서도 이런 시도가 늘어나고 있다.

공장을 갖고 있는 대기업들이 특히 고졸 채용에 열심이다. 지난해 채용한 900명 중 400명이 고졸이었던 포스코는 올해 고졸 출신을 절반 이상 뽑을 예정이다. 고졸을 채용하는 과정에서 교육 기회를 주는 곳도 있다.

승진 기회도 열리고 있다. 한진그룹은 정석대학이라는 사내 대학을 운영해 졸업생들에게 성적에 따라 1, 2호봉 승급 혜택을 준다. 롯데마트는 고졸 이상 학력자를 영업이나 시설관리 사원으로 뽑아 근무 실적이 우수하면 1년 뒤부터 승진 기회를 주고 있다.

장선희 기자 sun10@donga.com

김희균 기자 foryou@donga.com

한윤창 인턴기자 한양대 법학과 3학년

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0