동북아서 대미관계 주도권… 세계 1, 2위 시장과 한배 탔다

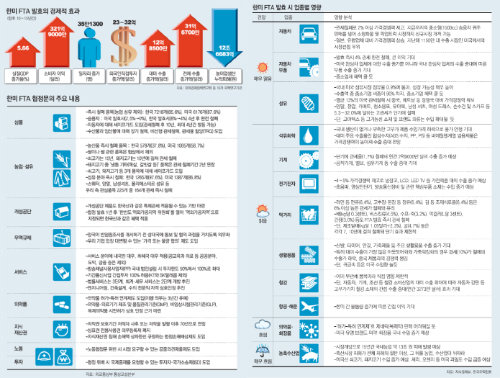

한미 자유무역협정(FTA)이 22일 국회에서 비준됨에 따라 양국은 60여 년간 이어진 군사안보 동맹을 경제 분야로까지 확대할 수 있게 됐다. 애초 한미 양국이 FTA를 적극 추진한 배경에는 정치·안보상 협력관계를 더욱 공고히 하는 포석도 있었던 만큼 앞으로의 한미 동맹은 ‘안보+경제’의 포괄동맹으로 진일보할 것이라는 기대가 많다. 특히 동북아시아에서는 처음으로 미국과의 FTA를 성사시킴으로써 향후 동북아시장에서 대미 관계의 주도권을 확보할 수 있는 길도 열리게 됐다. 하지만 한미 FTA는 미국의 서비스와 선진물품의 무한 유입으로 국내 고용을 악화하고 경기침체를 되레 깊게 할 개연성도 배제할 수 없다. 전문가들은 경쟁력 약화로 시장을 통째로 내줄 수도 있는 만큼 철저한 대비가 필요하다고 입을 모은다. 한미 FTA는 기회이자 위기가 되는 ‘양날의 칼’인 셈이다.

○ ‘안보+경제’ 포괄동맹 시대

FTA는 기본적으로 양국 간 관세장벽을 없애고 투자를 자유롭게 하는 경제협력이다. 하지만 최근의 FTA는 경제뿐만 아니라 협정국 간 안보 및 다자동맹이라는 포괄적 틀을 의미한다. 일본이 환태평양경제동반자협정(TPP)을 적극 추진하고 중국이 동남아국가연합(ASEAN·아세안) 및 중남미와 FTA 체결에 힘을 쏟는 것도 이러한 다각적 동맹을 맺으려는 포석이 깔려 있다. 실제로 미국은 중동지역에서 이스라엘, 요르단, 바레인 등 우방국과 FTA를 맺으면서 안보협력 국가에 시장을 개방한다는 원칙을 보여 왔다.

이런 차원에서 한미 FTA는 경제협력을 통한 양국 간 안보동맹의 심화로 확대해석할 수 있다. 이명박 대통령이 10월 국회의원들에게 보낸 서한에서 “한미 FTA는 경제 차원을 넘어 외교와 안보 차원에서도 국가 발전에 기여하는 계기가 될 것으로 확신한다”고 밝힌 것도 같은 맥락이다. 불안정한 동북아 외교 안보 지형에서 한반도를 압박하는 중국 일본 러시아를 견제하는 방편으로도 활용할 수 있는 측면이 크다는 게 정부의 속내다.

○ 한미 FTA는 ‘양날의 칼’

이제 한국 경제는 세계 최대 경제 강국인 미국과의 무역국경이 무너지면서 신시장을 확보하느냐, 우리 시장을 통째로 내주느냐 하는 냉혹한 현실에 직면했다. 한미 FTA는 어떻게 활용하느냐에 따라 한국 경제의 경쟁력이 한 단계 올라설 수도, 나락으로 떨어질 수도 있는 ‘양날의 칼’이다.

미국의 GDP는 14조3000억 달러(약 1경6302조 원)로 세계 GDP의 23%를 차지해 단일 국가로는 세계 최대 규모다. 이에 앞서 7월 유럽연합(EU)과의 FTA가 발효된 한국은 세계 무역의 60%를 차지하는 세계 1, 2위 경제권에 대한 관세 없는 접근권을 확보한 셈이다. 통상교섭본부는 “글로벌 경기침체 영향을 받겠지만 FTA 발효로 내년 한미 간 교역량이 크게 늘어날 것”이라고 기대했다.

하지만 이 같은 경제적 효과가 곧바로 ‘경제적 선(善)’으로 연결된다는 보장은 없다. 멕시코가 북미자유무역협정(NAFTA)을 체결한 뒤로 빈부격차 심화, 문화 종속, 공공서비스 기반 붕괴 등의 부작용을 톡톡히 겪었던 사례는 반면교사로 삼을 만하다. 이처럼 FTA는 기존의 시장 개방과는 차원이 다른 ‘완전 개방’에 가까운 만큼 자칫 우리 경제가 경쟁력 강화에 소홀히 한다면 우리 시장을 통째로 외국 자본에 내줄 수도 있다는 지적이 나온다.

이상훈 기자 january@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0