축하는 없고 ‘유로존 붕괴’ 소문만 무성

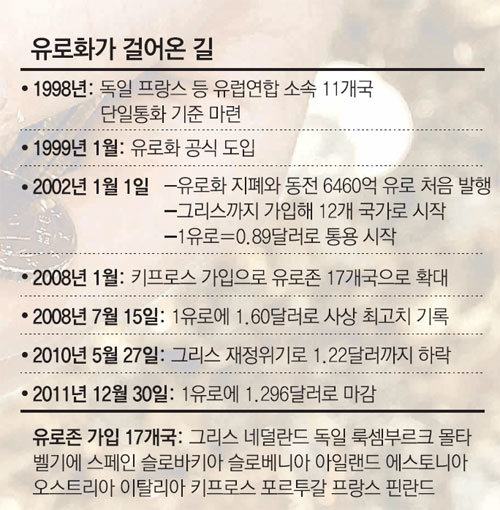

새해 첫날 10번째 생일을 맞은 유로화의 ‘생일상’은 초라했다. 10주년 기념식은 고사하고 기자회견도 열리지 않았다. 10년 전 유럽 하늘을 수놓았던 축포는 찾아볼 수 없었다. “유로화는 살아남아야 한다”는 유럽 각국 수뇌부가 남긴 말의 성찬(盛饌)만 들려왔다. 글로벌 금융시장은 올 2월부터 국채 만기가 대거 도래하는 이탈리아가 위기에 어떻게 대처하느냐에 따라 유로화의 운명이 갈릴 것으로 보고 있다.

유로존의 수장 격인 독일의 볼프강 쇼이블레 재무장관은 2일 독일 일간지 빌트와의 인터뷰에서 “유로화는 명백한 성공 스토리였고 안정적으로 남아 있을 것”이라며 “지금의 위기는 유로화의 위기가 아니라 몇몇 유로존(유로화 사용 17개국) 국가의 재정위기일 뿐”이라고 말했다. 앙겔라 메르켈 독일 총리는 신년사에서 “독일 정부는 유로화를 구하기 위해 무슨 일이라도 할 것”이라며 절박함을 드러냈다.

앞서 이탈리아 조르조 나폴리타노 대통령은 20분간의 TV 연설에서 “어느 누구도 재정 정상화와 위기상황 해소를 위한 책임을 마다해서는 안 된다”며 유로존 국가들의 희생을 촉구했다. 새해 첫날 유럽 곳곳에서 유로화의 미래를 걱정하는 목소리가 나왔다.

지난해 말 독일과 프랑스 정상은 재정통합 없는 통화통합이 얼마나 취약한지를 깨닫고 신(新)재정협약을 통과시켰지만 실현되기에는 상당한 시간이 필요해 보인다. 이보다는 당장 올 1분기(1∼3월)에 유로존 17개국에 만기가 도래하는 국채 1570억 유로(약 235조 원)를 어떻게 막느냐가 관건이다. 이 중 이탈리아는 2월에 630억 유로, 3월에 516억 유로, 4월에 464억 유로의 국채 만기가 돌아와 전체의 3분의 2가 넘는다. 국가 부도의 마지노선으로 불리는 ‘국채 금리 7%’ 선을 훌쩍 넘길 수 있는 위기 상황에 처해 있다. 유럽중앙은행(ECB)은 지난해 말 유럽 은행들에 5000억 유로가 넘는 자금을 풀어 재정위기국의 국채를 사주도록 처방전을 내놓았지만 은행들은 국채 매입에 소극적이다.

세계 최대 채권펀드인 핌코의 엘 에리언 공동 대표는 “결국 몇몇 국가가 유로존을 탈퇴할 확률이 50%”라며 ECB가 직접 국채를 사주는 방법밖에는 없다고 지난해 말 블룸버그와의 인터뷰에서 밝혔다. 유로화 탄생 10주년을 맞은 새해에 유로존 운명을 가늠할 시한폭탄의 초침은 빨라지고 있다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0