기업들 ‘똑똑한 실패’에서 배운다

한국 기업들이 쉬쉬하며 감추던 실패 사례를 양지로 끌어올리기 시작했다. 글로벌 시장에서 선두가 되려면 자주 실험하고, 빨리 실패하고, 많이 배우는 ‘똑똑한 실패’에 익숙해져야 한다는 사실을 깨달았기 때문이다. 이건희 삼성전자 회장도 올해 신년사에서 “실패는 삼성인의 특권”이라며 “기존 틀을 깨고 새로운 것을 시도하라”고 주문했다.

○ “더 좋은 실수를 하자”

실패학의 대가인 하타무라 요타로(畑村洋太郞) 일본 도쿄대 교수는 미지의 분야에 도전할 때 성공 확률은 0.3%에 불과하다고 말한다. 실패를 감수하지 않으면 시장을 바꾸는 혁신이 불가능하다는 뜻이다. 심 시트킨 미국 듀크대 교수는 실패를 감추기보다 손실을 최소화하며 성공 노하우를 신속하게 배우는 똑똑한 실패를 설계해야 한다고 조언한다.

삼성전자도 지난해 11월 직원들이 낸 창의적인 아이디어를 5명이 3개월간 실행에 옮기는 ‘창의개발연구소’ 제도를 도입했다.

○ 이벤트성 실패 배우기는 필패(必敗)

그러나 똑똑한 실패가 조직 문화에 뿌리내리는 것은 쉽지 않다. 실패 학습이 일회성 행사로 끝나거나 집단적인 반발을 불러오기도 한다.

중앙공무원교육원은 공사가 끝났는데도 운행하지 못하는 용인 경전철 사례를 ‘실패학 교재’로 제작하려다 용인시의 반발로 포기했다. “성공과 실패를 판단하기는 이르다”는 이유였다. 중앙공무원교육원 관계자는 “한국 사회에서는 실패를 공개적으로 드러내는 데에 대한 반감이 아직 크다”고 말했다.

○ 실패 기준 정의하고 학습하라

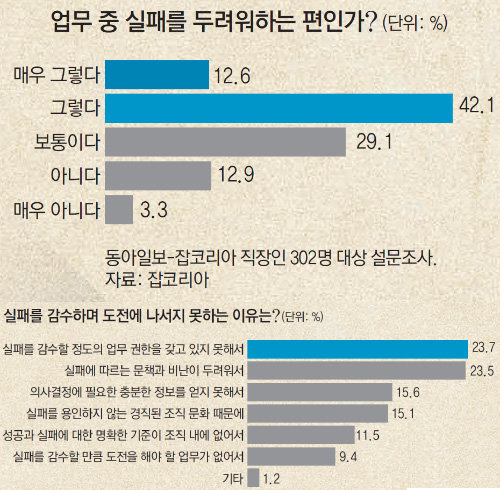

실패에 대한 직장인들의 두려움도 실패 학습의 장애물이다. 동아일보 산업부가 잡코리아와 함께 직장인 302명을 대상으로 설문조사한 결과 응답자의 54.7%가 ‘업무 중 실패를 두려워한다’고 답했다. ‘실패 후 인사상 불이익을 받았다’는 응답은 17.2%, ‘책임을 떠안고 비난을 받았다’는 응답은 16.2%로 나타났다.

박수애 연세대 인간행동연구소 박사는 “사람들은 실패를 회피하는 ‘예방초점’과 새로운 것을 시도하려는 ‘향상초점’의 특성을 동시에 갖고 있는데 조직이 크고 오래될수록 규정과 관행이 늘어나 예방초점이 강해진다”며 “리더들이 조직원의 불안을 최소화하고 실패와 도전을 격려한다는 신호를 자주 줄 필요가 있다”고 말했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0