미국산, 튼튼한 강판… 안전성 강조 VS 일본산, 가볍고 안락… 고급화 승부

■ 미국산, 힘 좋아진 가솔린 모델 움직임 민첩하고 탄탄

한국토요타가 18일 출시한 중형세단 ‘뉴 캠리’는 ‘기필코 한국 시장 공략에 성공하겠다’는 도요타의 의지를 담았다. 엔고를 피해 미국 켄터키 공장에서 생산한 모델을 들여왔고, 신형임에도 가격을 최대 300만 원(하이브리드 모델) 내리는 강수를 뒀다. 뉴 캠리 2500cc 가솔린(휘발유) 모델은 2010년형보다 100만 원 싼 3390만 원이고 하이브리드는 4290만 원이다. 목표 판매량은 연 6000대, 도요타의 한국 진출 이후 가장 높은 목표치다.

자동차업계는 ‘미국에서 만든 도요타는 무엇이 다른가’에 관심이 높다. 올해 업계 선두권 진입을 노리는 한국토요타의 주요 전략이 미국산 신차의 집중 투입이기 때문이다. 그렇다면 가격 측면에서 강점을 지닌 미국산 도요타 자동차의 품질과 성능은 어떨까. 동아일보는 19일 부산에서 열린 뉴 캠리의 시승행사에 이어 20일 일본 현지로 이동해 일본산 캠리를 시승하며 두 차종을 비교했다.

○ 기존 모델보다 역동성 높여

하이브리드 모델도 충전용과 구동용 모터를 1개씩 장착하는 도요타 고유 방식의 완성도가 무르익은 느낌이다. 주행 중 충전과 구동의 전환이 매끄럽다. 성능은 전기모터의 도움을 받아 가솔린 모델에 비해 고속 주행에서 강점을 보였다. 연비는 L당 23.6km로 구형(L당 19.7km)보다 크게 높아졌다.

전반적으로 두 모델 모두 역동성이 높아졌지만 어디까지나 기존 모델에 비해 그런 것일 뿐 패밀리세단 고유의 성질이 사라진 것은 아니다. 성능보다 차체 움직임의 균형감을 중시하는 도요타의 개발 방향은 여전하다.

■ 일본산, 하이브리드만 생산… 20mm 더 길어 당당한 외관

일본 쓰쓰미 공장에서 전량 생산하는 뉴 캠리는 가솔린 모델이 없고 하이브리드만 나온다는 특징이 있다. ‘하이브리드를 자동차의 표준으로 만든다’는 의지에서다.

일본 아이치 현 나고야 시내에서 시승한 뉴 캠리 하이브리드는 미국산과 승차감 면에서 상당한 차이가 있었다. 서스펜션은 안락함을 중시한 반면 출발할 때 움직임은 좀 더 가벼웠다. 문을 여닫을 때의 무게감은 미국산이 더 묵직했다.

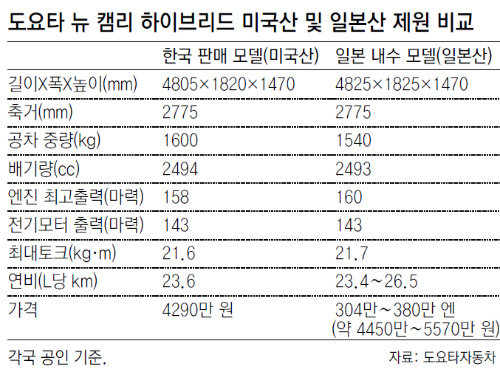

디자인은 둘 다 비슷한 차로 보이지만 사실 일본산이 20mm 더 길다. 길이를 더 늘려 당당한 외관을 연출했다. 무게는 미국산이 60kg 더 무겁다(하이브리드 기준). 미국 교통당국의 신차 충돌 테스트 성적을 높이기 위해 고장력 강판을 사용했기 때문이다. 인테리어는 일본산이 탄소섬유 등 고급 재료를 동원해 고급스러움을 강조했다. 한국에서도 인테리어를 중시하는 소비자의 특성을 감안해 미국산 캠리 중 최고급형을 수입했다.

이 차이는 왜일까. 캠리는 미국에선 대표적인 대중차이지만 경·소형차가 대다수인 일본 시장에서는 고급차다. 시장 위치가 다른 만큼 미세하지만 엄연한 차이가 뒤따르는 것이다. 미국산은 역시 가격 면에서 강점을 보인다. 엔화 가치가 높아지며 일본산 캠리의 최고급형(380만 엔)은 원화로 5500만 원을 넘어섰다.

부산·나고야=이진석 기자 gene@donga.com

The Test >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

실버 시프트, 영올드가 온다

구독

-

맛있는 중고 이야기

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[The Test]크라이슬러 ‘뉴 300C’](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/02/06/43836748.1.jpg)

댓글 0