환경부, 내년 2월부터 시행

정부가 인공조명에서 뿜어져 나오는 자극적인 빛도 ‘공해’로 규정하기로 했다. 이에 따라 내년 2월부터 네온사인 등을 통해 과도하게 빛을 내보내면 간판 소유자나 건물주는 최대 1000만 원의 벌금을 내야 한다.

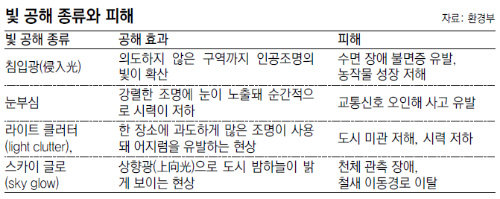

환경부는 “인공조명 오남용을 막기 위해 ‘인공조명에 의한 빛공해방지법’을 제정해 2월 1일 공포한다”며 “세부 시행령이 확정된 후 내년 2월부터 법이 적용될 것”이라고 31일 밝혔다. ‘빛 공해’란 인공조명의 과도한 빛이나 조명으로 비추고자 하는 영역 밖으로 누출되는 빛이 건강을 해치고 환경에 피해를 주는 상태를 뜻한다.

빛 공해 방지법에 따르면 네온사인과 각 상점에 설치된 간판조명 등으로 빛 공해가 우려되는 지역은 내년 2월부터 ‘조명환경관리구역’으로 지정된다. 이후 이들 구역 내 건축물 조명, 전광판, 각종 도시기반시설 조명은 빛 방사 허용기준이 정해진다. 서울 시내 상가 밀집 지역의 휘도(광원의 밝기)는 평균 120칸델라(cd/m²)를 넘는다. 국제조명위원회 환경 기준(25칸델라)의 5배에 이르는 수준이다. 1칸델라는 촛불 1개가 1m²를 밝히는 밝기를 뜻한다. 환경부 관계자는 “거주지역, 상가지역, 농어촌지역, 자연보전 지역 등 구역별 특성을 고려해 빛 방사 허용 기준치를 정할 계획”이라고 설명했다. 기준치를 넘을 경우 간판 소유자나 건물주 등은 최대 1000만 원의 과태료를 내야 한다.

김윤종 기자 zozo@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0