유로화로 조달금리 싸지자 남유럽國 빚내 펑펑

《 요즘 그리스 사태로 유로존이 붕괴할지도 모른다며 세계 경제가 시끄럽더군요. 유로존은 처음 어떻게 생겨나게 됐고 또 왜 이 지경에 이르렀나요? ‘골칫덩이’ 유로존은 꼭 유지해야 하나요? 》

유로존(Eurozone)은 유로화를 공용통화로 쓰는 17개 유럽 국가들을 한데 합쳐 부르는 말입니다. 현재 오스트리아 벨기에 키프로스 에스토니아 핀란드 프랑스 독일 그리스 아일랜드 이탈리아 룩셈부르크 몰타 네덜란드 포르투갈 슬로바키아 슬로베니아 스페인(알파벳순)이 유로존 회원국이죠. 원래 유럽연합(EU) 회원국은 모두 27개국인데 이 가운데 10개국은 자국민의 반대 등을 이유로 유로화를 쓰지 않습니다. 아직 파운드화를 고집하는 영국이 ‘EU 회원국이면서, 유로존 회원국은 아닌’ 대표적인 나라입니다.

1999년 출범한 유로화는 도입 초기엔 비교적 성공적으로 안착했다는 평가를 받았습니다. 역내 교역이 늘고 물가가 안정되면서 회원국들은 세계경제의 호황기 속에서 성장을 거듭했습니다. 물론 환전 비용이나 환(換)위험이 없어지는 부수적인 효과들도 누렸습니다. 이런 긍정적인 분위기 속에서 유로화는 어느새 달러화와 국제거래 때 기준이 되는 기축통화 경쟁을 하는 수준으로까지 성장했죠. 유로화는 마치 유럽경제공동체(EEC), 유럽공동체(EC), EU 순으로 이어지는 유럽 통합의 성공을 상징하는 듯했습니다.

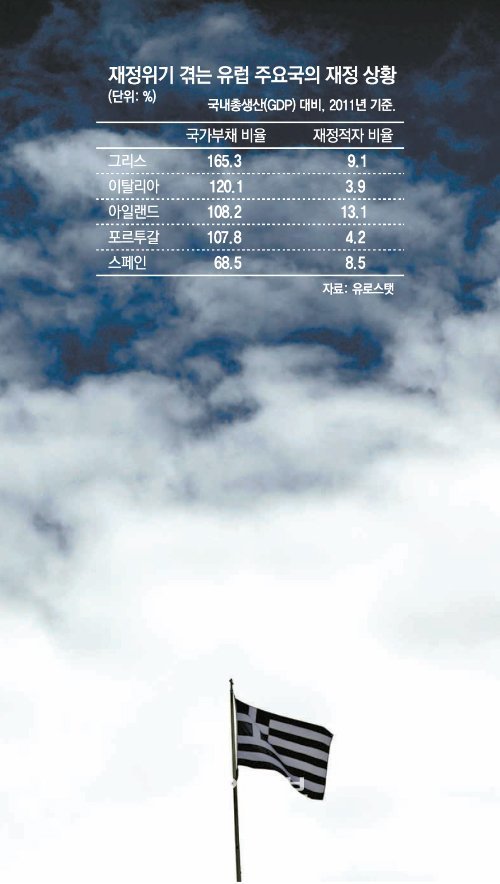

이런 문제들은 세계경제가 잘 굴러갈 때는 수면 아래 잠복해 있다가 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 한꺼번에 폭발했습니다. 일부 국가의 적자 누적과 거품 경제의 붕괴는 결국 심각한 재정문제를 일으켰습니다. 경제가 위기에 빠져도 통화정책을 마음대로 쓸 수 없다 보니 이들 국가는 돈을 해외에서 빌려올 수밖에 없었죠. 그리스 등 일부 국가는 급기야 디폴트(채무불이행), 즉 빌린 돈을 갚지 못하는 위기에 처했습니다.

재정 위기가 들불처럼 번질 조짐을 보이자 회원국들은 각국의 재정적자 규모를 국내총생산(GDP)의 일정 비율로 제한하는 장치를 도입해봤지만 이마저도 제대로 작동하지 않았죠. 결국 독일 등 유로존의 부자 나라들은 울며 겨자 먹기 식으로 ‘문제 회원국’들의 빚을 탕감해주거나 구제금융을 해줄 수밖에 없었죠. 혹시나 그리스 등 일부 회원국의 이탈로 유로존이 붕괴되면 극심한 경제적 혼란이 일어나고 그간의 유럽 통합 노력도 모두 물거품이 될 수 있다는 점을 우려했기 때문입니다.

단일통화 체제의 이런 부작용들이 가시화하면서 ‘유로존의 이혼론(論)’이 조금씩 힘을 얻기 시작했습니다. 부부생활에 비유하자면 성격이나 가정환경이 각기 다른데 힘들게 붙어살기보다는 차라리 갈라서는 게 낫겠다는 것이죠. 또 일각에선 재정이 건실한 북유럽과 상대적으로 허약한 남유럽으로 유로존을 나눠야 한다는 주장도 나왔습니다. 실제 일부 전문가는 “그리스가 유로존을 탈퇴하면 당장은 고통스럽더라도 먼 미래를 생각하면 그리스나 유럽, 세계경제에 모두 도움이 될 것”이라고 말합니다. 하지만 유로존의 해체가 자칫 금융시장에 돌이킬 수 없는 깊은 상처를 줄 수도 있기 때문에 무엇이 맞는 해법인지는 누구도 섣불리 단정하기 어렵습니다.

유재동 기자 jarrett@donga.com

아하! 경제뉴스 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

현장속으로

구독

-

고양이 눈

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[아하! 경제뉴스]병행수입, 왜 정식 수입제품보다 쌀까?](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/06/04/46735097.1.jpg)

![[김순덕 칼럼]마오쩌둥 뺨치는 ‘이재명 전체주의’](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131197460.1.thumb.jpg)

댓글 0