전자 정보기술(IT) 회사 중 매출액 기준 세계 1위인 삼성전자는 일본 전자 대기업들의 순익 전체를 합한 것보다 더 많은 이익을 내고 있다. 하지만 축배를 들기는 이르다. 한국 전자업계에서 10년 전 일본의 모습을 떠올리는 경고음이 울리고 있다. 중국 때문이다.

○ 중국을 너무 모르는 한국…10년 전 일본 닮은꼴

일본이 자만에 빠진 사이 국내 기업들은 액정표시장치(LCD)와 같은 신기술에 주목하고 새 제품을 끊임없이 내놓으면서 시장을 접수해 나갔다. 결국 삼성전자는 2006년 소니를 제치며 세계 TV 1위로 올라섰고 최근에는 핀란드 노키아도 따돌리고 휴대전화에서도 세계 1위에 올랐다.

중국에 대한 국내 시각은 10년 전 우리를 바라보던 일본의 시각과 닮았다. “중국은 기술력이 한국보다 한참 떨어지고 베껴서 싸게만 판다”는 인식이 주류이다.

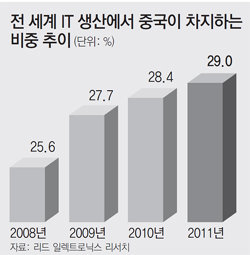

하지만 중국은 이미 IT 선진국 대열에 진입하고 있다. 최근 국내 이동통신사들이 설치한 제4세대 롱텀에볼루션(LTE) 통신시설에는 중국 화웨이의 장비가 다수 들어갔다. 최첨단 핵심장비마저 중국 업체에 자리를 내주고 있는 것이다.

질적으로도 선진국 유학파가 대거 귀국하며 연구개발(R&D) 역량을 꾸준히 축적해 왔다. 중국은 슈퍼컴퓨터 부문에서는 2010년 미국을 제치고 세계 1위로 등극했다. 통신장비 부문의 화웨이, PC 부문의 레노보는 세계시장에서 수위를 다투고 있다. ‘사물 인터넷(Internet of Things·자동차 가전 등 모든 제품에 주소를 넣어 인터넷으로 연결하는 기술)’과 같은 최첨단 분야도 빠른 속도로 정상에 도전하고 있다.

자체 시장 규모도 세계 최고 수준이다. 지난해 중국의 인터넷 사용자는 4억8500만 명으로 세계 1위였다. 지난해 한 해 동안 중국에서 팔린 휴대전화도 4억4300만 대로 세계 1위다.

‘웹2.0 경제학’, ‘스마트워크’ 등을 쓴 김국현 에디토이 대표는 “한국 전자업계가 일본을 따라잡은 것은 타이밍에 맞는 투자를 하고 우수한 인재들이 절실하게 노력했기 때문”이라며 “문제는 지금 중국은 한국보다 더 많은 인력이 더 절실한 의지를 갖고 있는 데다 정부와 기업의 자금력도 압도적으로 크다는 점”이라고 지적했다.

▶ [채널A 영상] 무서운 ‘차이나 폰’, 한국기업 턱밑까지 추격

국내 IT 정책 분야의 대표 연구기관인 정보통신정책연구원(KISDI)은 최근 중국사회과학원 박사 출신 연구원을 한 명 선발했다. KISDI가 중국 전문가를 뽑은 것은 이번이 처음이다. 지금까지는 국내 및 미국 박사가 대부분이었다. 한국에서 중국의 IT 산업을 제대로 이해하거나 인적 물적 네트워크를 갖고 있는 전문가가 얼마나 부족한지 극명하게 보여주는 사례이다.

중국은 IT 서비스 분야에서도 다른 나라들과는 완전히 다른 ‘게임의 법칙’이 적용되는 곳이다. 정부와 당이 모든 것을 관리하는 가운데 구글, 애플, 아마존 등 글로벌 IT기업도 중국 정부의 방침에 맞춰 글로벌 스탠더드와는 다른 접근 방식을 취하고 있다. 페이스북은 중국에서 아예 서비스조차 못하고 있다. 섣불리 중국에 진출한 상당수 한국 전자 및 IT 기업들도 실패하거나 쉽사리 정착하지 못하고 있다.

한국 전자 및 IT 업계는 중국과의 기술력 경쟁에서 이겨야 하는 한편 세계 최대 시장인 중국을 철저히 이해하고 네트워크를 활용해야 한다는 과제를 안고 있다. KISDI 김동욱 원장은 “KISDI부터 중국 기업, 학교, 정부의 IT 엘리트들과 교류를 늘리고 중국 전문가 채용을 앞장서서 늘리겠다”고 밝혔다.

정재윤 기자 jaeyuna@donga.com

박창규 기자 kyu@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0