차상위엔 395만원… 한국보건사회硏 보고서 “소득 역전으로 형평성 논란”

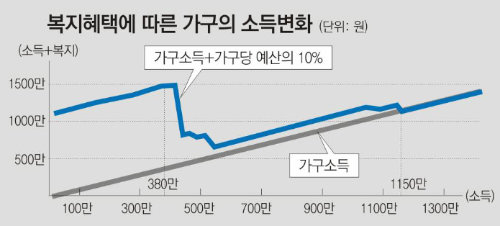

연간소득이 400만 원인 A가구는 각종 정부 복지급여를 합할 경우 소득이 1500만 원으로 늘어나는 반면 소득이 500만 원인 B가구는 복지급여를 합해도 830만 원에 불과해 일부 계층 간 ‘소득 역전’이 심각하다는 분석이 나왔다. 원래 소득은 A가구가 B가구보다 100만 원 적었지만 정부 지원을 거치면서 거꾸로 A가구가 B가구보다 소득이 670만 원 많아지는 셈이다.

20일 한국보건사회연구원이 보건복지부 연구용역으로 작성한 ‘복지정책의 효율적 관리방안 연구’ 보고서에 따르면 최저생계비 이하 소득의 기초생활수급 대상 가구에는 1년에 1113만 원, 최저생계비의 100∼120%에 해당하는 차상위계층에는 395만 원의 복지예산이 각각 투입된다. 이처럼 복지예산이 소득이 가장 낮은 계층에 집중되면서 일부 저소득층 가구 사이에서는 실제 쓸 수 있는 가처분소득이 역전되는 현상이 발생하고 있다.

연구원은 2010년 기준으로 전체 289개 복지사업 중 91개 급여지급사업을 대상으로 복지급여를 포함한 가구소득을 추정했다. 다만 각종 사업 중 인건비 등을 제외하고 실제 급여로 가구에 전달되는 비율은 사업 예산액의 10%로 추정했다.

이어 보고서는 “이런 점 때문에 소득의 역전 현상이 발생하면서 저소득층 내부에서 형평성의 문제가 제기된다”며 “배분의 기준점이 되는 최저생계비의 100%, 120%, 150% 등 3개 기준선 외에 다양한 기준선을 활용하면 배분을 더욱 효율화할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

연구책임자인 강신욱 사회보장연구실장은 “전체 복지사업이 289개나 될 정도로 각 부처에서 생색나기 사업을 늘리다 보니 전체 복지사업이 유기적이지 못하고 복지 혜택이 일부 계층에 집중됐다”고 말했다. 정부는 보고서 내용을 반영해 계층 간 균형 지원을 추진할 계획이다.

황형준 기자 constant25@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0