■ 취업낙방 30명 모여 ‘실패 토론’… 현장 가보니

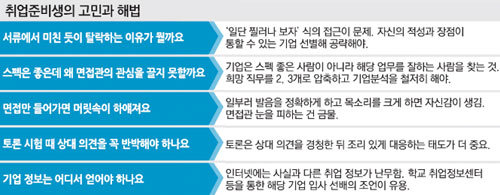

“취업 준비 정말 열심히 했는데 저는 왜 ‘서류광탈(서류전형에서 미친 듯 떨어지는 사람)’의 반열에 올랐을까요.”

“거의 완벽한 스펙인데 면접관들은 왜 저한테 관심이 없을까요.”

“너무 자랑하듯 자기소개를 하면 건방져 보일 테고 적당히 하자니 자신감 없어 보일 거 같고 어쩌죠?”

○ “누구를 위한 스펙 경쟁인가”

참가자 중에는 1차 관문인 서류심사에서 번번이 고배를 마시는 사례가 적지 않았다. 이들 상당수가 서울 상위권 대학 출신에 토익 학점 봉사활동 등 스펙 관리를 충실히 해온 터라 더욱 고민이 깊었다. 서울 중상위권 대학 4학년 권모 씨(23·여)는 “토익 950, 토익 스피킹 레벨 6, 학점 3.8(4.5 만점)에 해외봉사까지 다녀왔다”며 “정보처리기사 한국사능력시험 등 가산점을 주는 자격증도 많이 땄는데 서류에서 계속 떨어져 내 자신이 한없이 작아 보인다”고 말했다. 권 씨의 말에 고개를 끄덕이던 H대 출신 김모 씨(26)는 “해외인턴 같은 특별한 경험이 부족한 것 아니냐. 스펙이 화려해야 면접 때 질문을 많이 받는다”며 ‘스펙 예찬론’을 폈다.

한편에선 스펙 경쟁의 허탈함을 토로하는 의견도 만만치 않았다. 스펙이 상향 평준화되면서 스펙 준비에 시간을 쏟아 붓다 보니 자신이 원하는 직무나 지망하는 기업에 대한 공부를 못하고 있다는 것이다. 서강대 4학년 강모 씨(25·여)는 “어차피 원하는 곳에 합격하긴 어렵다는 생각에 일정 수준으로 스펙을 맞춰 놓고 웬만한 대기업에 다 지원하게 되는데 그런 방식으로 차별화가 되겠느냐”고 했다.

참가자의 대화를 지켜보던 취업컨설턴트들은 “구직자의 절실함이 엉뚱한 방향으로 발휘돼 좌절을 반복하는 것 같다”며 안타까워했다. 스펙 등 계량적 요소에만 신경을 쓰다 보니 정작 기업이 가장 궁금해 하는 부분은 준비가 돼 있지 않다는 것. 기업은 업무에 대한 진정성과 근속 가능성을 중요시하기 때문에 자신의 적성과 업무 특성을 고려해 2, 3개 분야로 범위를 좁혀 접근해야 한다는 지적이다.

서미영 인크루트 상무는 “기업은 이런 인재를 뽑는다는 방향이 있는데 구직자들이 그걸 고려하지 않고 일단 찔러 본다는 생각으로 지원하기 때문에 서류부터 계속 낙방하는 것”이라며 “자신이 잘할 수 있는 분야를 찾아 해당 기업 몇 곳을 집중 공략하는 게 효율적”이라고 조언했다.

전문가들은 참가자들을 직접 면접하며 단점을 찾아주기도 했다. 면접관의 눈길을 피하거나 말끝을 야무지게 맺지 못하는 구직자가 따끔한 지적을 받았다. 질문을 정확히 이해하지 못한 상태에선 멋대로 판단해 답하기보다 질문 내용을 다시 확인하는 게 낫다는 충고도 이어졌다. 임현민 인크루트 컨설턴트는 면접관이 ‘마지막으로 하고 싶은 말 있느냐’는 질문을 하면 적극 활용하라고 강조했다. “여자친구가 데이트 끝나고 ‘오늘 어땠어’라고 묻는데 ‘할 말 없다’고 하면 어떻겠어요. 면접관도 마찬가지예요.”

김진우 기자 uns@donga.com

▶ [채널A 영상] 일부 대기업, SNS만 잘해도 “취업 OK”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0