인구통계를 보다 보면 항상 우울한 내용들만 가득합니다. 합계출산율은 선진국 중에서도 거의 바닥을 헤매고 가임(可姙) 여성의 절대숫자도 점점 줄고 있습니다. 또 산모의 평균연령이 매년 높아지면서 미숙아의 비율도 늘어나고 있죠.

그나마 올해 통계에는 “우리 사회가 성숙해가고 있다”며 안심할 만한 지표가 하나 보입니다. 바로 성비(性比)의 정상화입니다. 통계청이 23일 발표한 출생통계에 따르면 지난해 여아 100명당 남아 수는 105.7명으로 전년보다 1.2명 줄었습니다. 자연 성비(103∼107)에 안착한 것은 물론이고 2002년에 성비가 110.0까지 올라간 것에 비해도 상당히 낮아진 것이죠. 10년 전 당시는 말띠 해에 낳았던 여자아이의 출생신고를 부모들이 다음 해(2003년)로 미루면서 성비가 유난히 높아진 면도 있습니다.

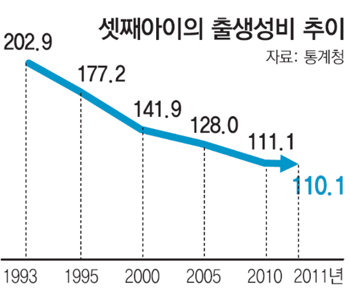

더 눈에 띄는 것은 셋째아이의 성비입니다. 그동안 셋째아이 성비는 우리 사회의 남아선호사상을 뚜렷이 드러내는 대표적인 지표로 통했습니다. 단적인 예로 1993년에 태어난 셋째아이의 성비는 202.9였습니다. 신생아 셋 중 둘은 남자아이였다는 뜻이죠. 불과 약 20년 전이었지만 그때만 해도 아들을 갖기 위한 임신중절이 널리 횡행했음을 짐작하게 합니다. 그런데 셋째아이의 성비는 그 후 빠르게 감소하면서 지난해엔 110.1로 거의 정상성비에 접근한 것으로 나타났습니다. 셋째아이를 낳는 부모의 연령도 예전보다 높아졌습니다. 특히 셋째아이의 아버지 연령을 보면 40∼44세도 18.5%나 됐습니다. 결혼을 늦게하는 추세 때문에 늦둥이를 보는 중년 부모도 많아진 겁니다. 지역별로는 지난해 전국에서 셋째아이 비중이 가장 높은 곳은 제주(전체 출생아의 16.2%)였습니다. 서울은 6.8%로 가장 낮았고요. 이런 수치를 보면 ‘셋째아이는 부(富)의 상징’이란 말이 아직 통계로는 꼭 들어맞지 않는가봅니다.

유재동 기자 jarrett@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[톡톡 경제]하나銀 ‘고시반’ 화끈한 지원… 올해 CFA 합격자의 5% 배출](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![“계엄의 밤, 한동훈이 비로소 정치인으로 거듭났다” 김종혁이 본 韓의 미래는?”[황형준의 법정모독]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130909427.1.thumb.jpg)

댓글 0