신용정보법 위반하는 명백한 불법… 은행원들, 죄책감 없이 수시로 열람

신한은행의 한 차장급 간부 A 씨는 2010년 봄 거래 실적이 많은 우수고객 B 씨로부터 ‘은밀한 제안’을 받았다. B 씨는 “돈을 빌려간 친구가 돈이 없어서 못 갚는다고 하는데 도저히 믿을 수가 없다”며 “그 친구한테 정말 돈이 없는지 신한은행 계좌를 확인해 주면 그 친구로부터 받은 돈에다가 다른 은행의 만기가 끝나는 적금까지 맡기겠다”고 했다.

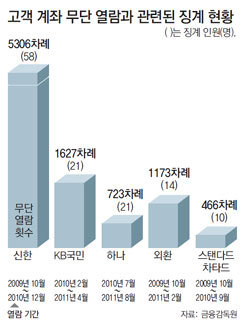

A 씨가 실적을 올릴 욕심에 B 씨의 제안을 받아들이자 B 씨의 지인들도 비슷한 제안을 했다. A 씨의 행각은 지난해 금융감독원 검사에서 들통이 났다. 신한은행에는 A 씨처럼 고객 계좌를 무단 열람하다 금감원 검사에서 적발돼 은행 징계를 기다리는 직원이 58명에 이른다. 이들이 무단 열람한 횟수는 총 5306차례나 된다.

고객의 개인정보를 금과옥조처럼 여겨야 할 은행에서 고객 계좌를 무단 열람하는 일이 잇달아 발생하고 있다. 신한은행이 직원들을 동원해 신한금융지주 사외이사를 지낸 재일교포 주주의 계좌를 들여다볼 생각을 한 것도 이렇게 무뎌진 준법의식이 작용한 것 아니냐는 분석이 나온다.

이 중 신한은행이 징계 인원 58명과 무단 열람 횟수 5306차례로 가장 많았다. 하나와 KB국민은행의 징계 인원이 21명으로 같았고 이어 외환(14명) SC은행(10명) 순이었다. 우리은행과 한국씨티은행은 이 기간에 무단 열람으로 적발된 직원이 없었다.

금감원 관계자는 “친척 혹은 친구에게 돈을 빌려줬는데 제때 갚지 않으면 정말 없어서 못 갚는지 궁금해 은행에 근무하는 지인에게 부탁을 하고 부탁 받은 직원은 별다른 거리낌 없이 직원 계좌를 조회하는 경우가 많았다”고 말했다.

은행 직원들이 고객 계좌를 무단 열람하는 것은 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 등을 위반한 명백한 불법이지만 은행에서는 이 법을 자의적으로 해석해 별다른 죄책감을 느끼지 않는 것이 현실이다. 한 시중은행 직원은 “예금이 많은 고객을 두고 같은 은행 직원들 간에 자기 고객으로 끌어들이기 위한 쟁탈전이 벌어진다”며 “그 고객의 예금액이 얼마인지부터 알아야 하기 때문에 고객 동의 없이 계좌를 수시로 들여다본다”고 전했다. 일부 은행은 필요에 따라서 고객의 동의를 받지 않고 고객 계좌를 무단 열람하는 것을 용인하는 것으로 알려지고 있다.

한편 신한은행은 직원들을 동원해 재일교포 주주의 계좌를 열람한 사실이 본보 보도로 알려지자 이날 해명자료를 내고 “해당 고객 전담관리 직원이 예금 관리와 마케팅 목적상 열람을 했다”고 밝혔다. 이에 대해 허종택 변호사는 “신한은행의 해명은 영업상 필요하면 언제든지 고객의 계좌를 본다는 것을 스스로 시인한 것”이라며 “그런 사실을 아무 거리낌 없이 밝히는 걸 보면 그게 불법인지 아닌지도 모르는 것 같다”고 말했다.

황진영 기자 buddy@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0