“부채비율 30%대 원더풀”… “성장률 예전만은 못하다”

최근 국내에서는 한국경제가 1990년대 후반 외환위기 이후 최악의 불경기에 빠져있다는 인식이 지배적이다. 장기적인 잠재성장률에 대한 우려도 커지고 있고 가계부채 문제가 심각한 경제위기의 뇌관이 될 수 있다는 비관론도 확산되고 있다. 하지만 해외의 인식은 사뭇 다르다.

무디스에 이어 6일 피치가 한국의 신용등급을 ‘A+’에서 ‘AA―’로 한 단계 상향조정하면서 한국은 지난해 이후 2개 국제신용평가사에서 등급이 올라간 유일한 나라가 됐다. 주요 20개국(G20) 중 7위에 해당하는 등급으로 사상 처음 일본을 제쳤다.

한국경제를 보는 국내와 해외의 인식이 이처럼 상반된 원인은 무엇일까.

최근 중앙정부의 재정고갈 우려로 지방자치단체에 대한 보조금 지급을 일시 중단한 일본을 비롯해 대부분의 선진국들은 글로벌 경기침체 속에서 재정관리에 문제점을 드러내고 있다.

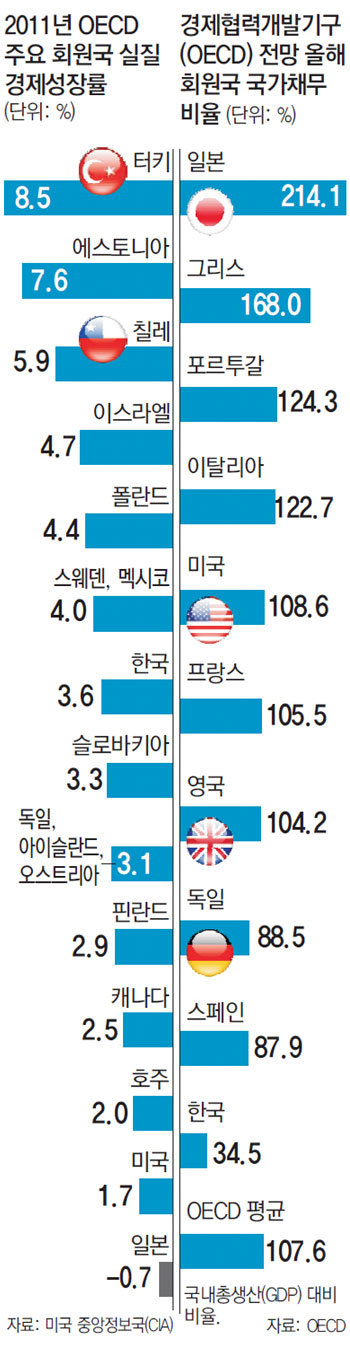

반면 한국은 꾸준히 국가부채비율(국내총생산 대비 국가부채)을 30%대의 낮은 수준으로 유지하고 있다. 글로벌 경제위기 때마다 한국경제를 뒤흔들던 외환시장 역시 단기외채 비율이 40%대로 떨어질 정도로 안정적인 모습이다.

이런 점 때문에 피치는 한국의 등급을 올리면서 “튼튼한 거시경제정책 체계를 갖추고 있고 재정 또한 아시아 국가들 가운데 가장 안정적”이라고 평가했다.

국내 비관론이 지금보다 나았던 과거의 상황을 기억하는 국민들의 높은 기대감에 못 미치는 지표에서 비롯된 반면 해외의 평가는 한국을 다른 나라의 현재와 비교한다는 점도 차이가 나는 부분이다.

한국인들은 노무현 정부 때를 제외하고 1970년대 이후 항상 세계경제 성장률을 웃도는 고(高)성장에 익숙해 ‘3% 미만의 성장’을 충격적 결과로 받아들인다. 하지만 해외 투자자들은 대부분의 선진국들이 0∼2%의 성장률을 보이는 상황에서 선진국 문턱에 있는 한국이 2%대 후반의 성장이 예상되는 것만으로도 긍정적으로 평가하는 것이다.

다만 경제 전문가들은 지나친 비관론만큼 낙관론도 경계해야 한다고 지적했다. 가계부채나 잠재성장률 하락 등 앞으로 닥칠 위기에 제대로 대처하지 못하면 신용등급은 언제라도 하락할 수 있다. 피치 역시 “인구 고령화가 잠재성장률과 공공재정에 영향을 주겠지만 정부가 어떤 정책을 펼치느냐에 따라 달라질 수 있다”고 밝혔다.

문병기 기자 weappon@donga.com

유성열 기자 ryu@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![“계엄의 밤, 한동훈이 비로소 정치인으로 거듭났다” 김종혁이 본 韓의 미래는?”[황형준의 법정모독]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130909427.1.thumb.jpg)

댓글 0