집 처분해야 빚 상환… 대출로 고통

기준 없다보니 기관들마다 제각각

취업 정보업체인 잡코리아가 최근 직장을 다니는 성인 남녀 534명을 대상으로 실시한 설문에서 주택 소유자의 절반 수준인 49%가 “본인을 ‘하우스푸어’라고 생각한다”고 대답했다. 여론조사업체인 한국갤럽도 9월 주택 보유 10가구 중 2가구가 ‘스스로 하우스푸어라고 생각한다’는 설문 결과를 내놨다.

그런데 김석동 금융위원장은 지난달 30일 하우스푸어의 규모에 대해 “매입가 대비 아파트 가격이 10% 이상 떨어진 가구 중 주택담보대출이 있는 9만8000가구”라면서 “전체 가구의 0.56%에 지나지 않는다”고 말했다.

집을 가진 사람들은 적게는 10명 중 2명, 많게는 절반 정도가 하우스푸어라고 생각하는데 금융수장은 전체 가구의 1%도 안 된다고 보는 셈이다.

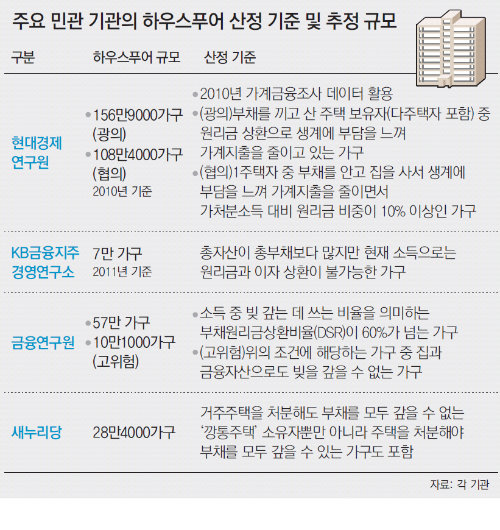

무엇보다 각종 연구단체에서 내놓는 하우스푸어의 규모가 제각각이다. 현대경제연구원은 2010년 기준으로 최대 157만 가구에 이른다고 추산한 반면 KB금융지주경영연구소는 7만 가구에 불과하다고 계산했다. 금융연구원과 금융위는 10만 가구 수준이라는 분석을 내놨다. 이와 관련해 신성환 홍익대 경영학과 교수는 “그렇게 차이가 많이 나는 건 어느 쪽은 틀렸다는 의미”라고 평가했다.

기준을 어떻게 정해야 하느냐를 놓고도 의견이 분분하다. 이준협 현대경제연구원 연구위원은 “흔히 생각하는 하우스푸어는 ‘집 때문에 가난하게 사는 사람’이라는 뜻”이라며 “그런 개념에 부합해서 산출하면 100만이 넘는다”고 말했다. 반면 강민석 KB경영연구소 부동산팀장은 “자산이 부채보다는 많지만 현재 소득으로는 현상유지가 불가능하며 거주주택을 처분해야 부채상환이 가능한 가구”라고 정의했다.

윤창현 금융연구원장은 “그동안 (민간연구소에서) 추산된 하우스푸어 규모는 자산 규모를 고려하지 않고 부채와 소득만으로 계산해 다소 과장된 측면이 있었다”며 “자산 규모까지 고려해서 추산하면 하우스푸어는 10만1000가구 정도”라고 주장한다.

하지만 하우스푸어 문제가 대선의 주요 쟁점으로 부각된 만큼 객관적이고 합의된 기준을 마련할 필요가 있다는 지적이 잇따른다. 임원혁 KDI 글로벌경제연구실장은 “정당의 필요에 따라 자의적 판단이 개입될 여지를 최소화하는 방향으로 하우스푸어의 정의부터 명확하게 해야만 관련 대책이 마련된 뒤에 우려되는 부작용을 피할 수 있을 것”이라고 지적했다. 이준협 연구위원은 “하우스푸어는 사회경제 현상을 나타내는 용어인 만큼 그 자체로 정책의 대상이 될 수는 없다”며 “가계부채 때문에 당장 생활이 어려운 사람을 정책 대상으로 할지, 아니면 가계부채가 부실화될 위험성이 높은 사람을 대상으로 할지를 정해야만 한다”고 강조했다.

황진영 기자 buddy@donga.com

황형준 기자 constant25@donga.com

오늘의 핫 이슈 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

김도언의 너희가 노포를 아느냐

구독

-

조은아의 유로노믹스

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[오늘의 핫 이슈/뉴스 따라잡기]하우스푸어 늘면 소비 줄어 경제에 타격](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0