도시형생활주택, 2009년 4월 이후 20만 채 이상 공급됐지만…

경기 광교신도시에 살던 주부 최모 씨(35)는 육아 도움을 얻기 위해 올해 초 친정이 있는 서울 송파구 문정동으로 이사했다. 전셋집을 구하던 최 씨는 수억 원 하는 아파트 전세금에 놀라 도시형생활주택으로 눈을 돌렸으나 곧 포기했다. 1인 가구가 거주할 수 있는 원룸형 주택은 많았지만 세 살 난 아이를 둔 최 씨 부부가 살기에는 비좁고 불편했기 때문이다.

궁여지책으로 친정살이를 택한 최 씨는 “정부가 도시형생활주택을 공급하며 전세난을 걱정 말라고 했지만 이는 허상에 불과하다”며 “1인 가구용 주택만 지어서 날로 치솟는 전세대란을 어떻게 잠재우겠느냐”고 푸념했다.

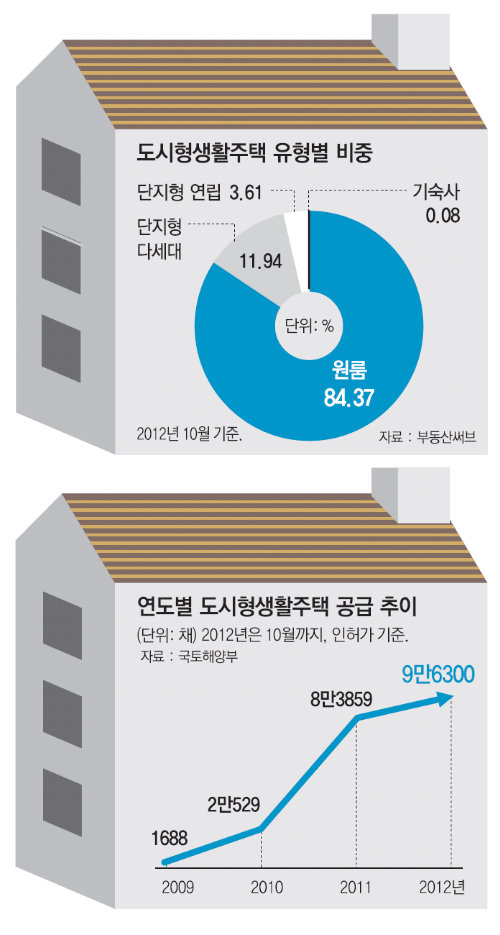

정부가 전세대책으로 내놓은 도시형생활주택이 20만 채 이상 공급됐지만 세입자들이 필요로 하는 3, 4인용 주택이 아닌 30m² 이하 초소형 원룸이 전체의 84%를 차지하는 것으로 나타났다. 도시형생활주택이 전세난을 해결하는 데 큰 도움을 주기 어렵고 소형주택 공급과잉, 주거수준 저하 등 부작용이 우려된다는 지적이 나오고 있다.

정부는 2009년 1, 2인 가구 증가로 소형주택 수요가 급증하고 서민들의 주거난도 심해지자 적은 임차료로 얻을 수 있는 임대주택의 공급을 늘리겠다며 도시형생활주택을 도입했다. 초기 2년간은 까다로운 설치 기준 등으로 공급이 적었지만 2011년 건설경기 연착륙 및 주택공급 활성화를 내세운 ‘5·1대책’으로 규제가 대거 풀리자 인허가 물량이 급증했다.

당초 정부는 서민들의 다양한 주택 수요를 충족하기 위해 도시형생활주택을 원룸, 단지형 다세대, 단지형 연립, 기숙사 4가지 형태로 나눠 공급했다. 하지만 실제로는 원룸형만 대거 공급됐다. 건설업체나 구매자가 더 많은 수익을 올릴 수 있는 초소형 원룸을 선호했기 때문이다. 도시형생활주택 건축 기간은 아파트보다 훨씬 짧은 6개월∼1년 정도다. 짧은 기간에 많이 지을 수 있다 보니 초소형 선호 현상이 나타날 수밖에 없었다.

부동산정보업체 부동산써브는 2009년 4월부터 올해 10월까지 총 20만2376채의 도시형생활주택이 건립됐으며 이 중 84.4%인 17만751채가 원룸형이었다고 5일 밝혔다. 3, 4인 가구가 살 수 있는 단지형 다세대(2만4172채)나 단지형 연립(7285채) 물량은 전체의 15.5%에 그쳤다.

원룸형 도시형생활주택만 주로 지으면서 공급과잉 현상도 나타나고 있다. 이 때문에 수도권 곳곳에서 분양한 지 1년이 지나도록 집주인을 찾지 못하는 곳이 속출하고 있다. 이영호 닥터아파트 리서치센터장은 “도시형생활주택의 미입주율이 30%에 육박하면서 분양가 할인 등 판촉경쟁이 치열해졌다”며 “땅값이 비쌀 때 용지를 확보한 일부 건설사는 높은 원가 부담에 시달리고 구매자도 공실 등으로 기대치보다 낮은 임대수익률을 올리고 있다”고 진단했다.

도시형생활주택이 국민의 주거 수준을 떨어뜨린다는 지적도 나온다. 박원갑 KB국민은행 부동산팀장은 “도시형생활주택은 주차장 공간 등이 일반 주택에 비해 매우 열악하다”며 “2000년대 초 대거 공급된 다가구주택의 상당수가 슬럼화된 것과 마찬가지로 ‘도심의 쪽방’으로 전락할 수 있다”고 우려했다.

전문가들은 3, 4인용 주택 공급을 늘리려면 원룸형 주택의 최소 면적을 높이고 국민주택기금의 주택사업자 대출이자를 주택 유형별로 차등 적용해 다세대나 연립주택을 짓는 이들에게 혜택을 부여해야 한다고 지적했다.

하정민 기자 dew@donga.com

오늘의 핫 이슈 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

‘트럼프 시대’ K방산의 도전

구독

-

황형준의 법정모독

구독

-

동아경제가 만난 사람

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[오늘의 핫 이슈]安 한마디에 文테마주 하루 20% 널뛰기](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/12/06/51379588.1.jpg)

댓글 0