#국내의 한 대기업은 2011년 영국인 임원을 어렵게 스카우트하고도 6개월 만에 다시 돌려보내야 했다. 그에게 몸이 아픈 부인이 있다는 사실을 간과한 탓이었다. 당시 인사담당자는 “영국에 남아 치료받는 부인이 걱정돼 일을 못하겠다는데 말릴 수 없었다”고 말했다.

#국내의 한 유명 전자업체 역시 지난해 인도에서 소프트웨어 엔지니어를 채용했지만 그는 1년을 못 채우고 모국으로 돌아갔다. 그는 퇴사하면서 “한국 기업은 강력한 위계질서 때문에 회의시간에도 리더 외에는 아무도 말을 하지 않는다. 열심히 의견을 개진했지만 연차가 낮다는 이유로 수용되지 않는 일이 다반사였다”고 항의했다.

국내 기업체에 취업한 ‘외국인 전문인력’(학사 이상 학력 또는 해당 분야 5년 이상 경력을 가진 전문가를 의미하는 법적 용어) 4명 가운데 1명은 사회 및 기업문화에 적응하지 못하고 1년 안에 회사를 그만두는 것으로 조사됐다. 기회만 생기면 홍콩, 싱가포르 등 글로벌화가 한국보다 더 진행된 곳으로 떠나려는 이른바 ‘철새 외국인 인재’들이다.

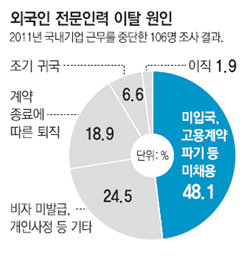

그만둔 106명의 사유를 보니 절반에 가까운 48.1%가 개인 고용계약 파기인 것으로 조사됐다. 아예 한국에 입국하지 않았거나 고용계약을 파기하고 나간 예다. 이어 비자 미발급 또는 개인사정 등 기타(24.5%)가 2위였고, 조기 귀국도 6.6%였다. 계약기간을 모두 채우고 퇴직한 사례는 18.9%에 그쳤다. 현재 근무하는 311명 중에 ‘계약기간이 끝나면 연장을 추진하겠다’고 답한 사람은 절반에 그쳤다.

이처럼 외국인 전문인력이 한국에서 오래 버티지 못하는 이유는 복합적이다. 우선 한국 사회와 기업이 글로벌화하지 못하고 있다는 점이다. 글로벌 기업을 자처하는 대기업도 실상은 수출을 많이 하는 ‘로컬 기업’에 가깝다는 분석이다.

삼성경제연구소가 지난해 말 발간한 보고서를 보면 한국에서 근무하는 외국인 인력의 상당수가 문화의 특수성 때문에 어려움을 겪고 있다. 국내 정보기술(IT) 업체에서 일하는 유럽 출신 개발자는 “영어로 회의하면 한국인 팀원들이 눈도 안 마주친다. 마치 외딴 섬에 있는 것 같다”고 했다.

정부의 외국인 인력 정책이 위험하고 더럽고 어려운, 이른바 ‘3D’ 업종 종사자 또는 결혼이민자 위주로 편중돼 있는 것도 문제다. 현재 4만8000명 정도로 추산되는 외국인 전문인력은 전체 외국인 근로자(150만 명)의 3.2% 수준에 그쳐 이들을 배려한 정책이 사실상 없는 상태다.

외국인 전문인력을 관리하는 곳도 KOTRA, 법무부, 교육과학기술부, 중소기업진흥공단, 농림수산식품부 등 제각각이어서 컨트롤타워가 없다. 이 때문에 현재 외국인 전문인력의 정확한 수나 근속 여부 등에 대한 모니터링이 제대로 이뤄지지 않고 있다.

KOTRA 관계자는 “외국인 인재를 영입했을 때 기대할 수 있는 기술개발이나 해외시장 진출 효과는 상당하다”며 “하지만 이들 대부분이 2년 안에 그만두고 나가는 상황이라 이들을 제대로 활용도 못해 보고 다른 국가에 뺏기고 있다”고 분석했다.

김지현 기자 jhk85@donga.com

조재환 인턴기자 연세대 국제관계학과 4학년

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0