“저가로 버티면 미래 없다” 돌직구 경영

공업용 고급 다이아 세계시장 17% 차지

1987년 한국과학기술연구원(KIST)과 공업용 다이아몬드 제조 기술을 공동 개발한 일진그룹은 같은 해 전문 생산업체인 일진다이아몬드를 세웠다. 이후 생산에 필요한 시설을 갖추는 데 꼬박 3년이 걸렸다. 일진다이아몬드는 1990년 자체 생산한 제품을 시장에 선보이며 본격적인 사업을 시작했다. 기대와 달리 국내업체들의 반응은 냉담했다. 국내 기술로 만든 공업용 다이아몬드를 믿고 쓸 수 있겠냐는 것이었다.

“정말 갖가지 핑계를 다 들었습니다.”

자체 생산한 제품이라는 이유만으로 무시당하는 일도 많았다. 고객사에 맡겨둔 다이아몬드 샘플을 되찾으러 갔을 때의 일이었다. 전날과 달리 샘플 통에는 다이아몬드가 절반밖에 남아 있지 않았다. 최 사장은 “이유를 묻자, 밤새 다이아몬드가 녹아서 없어졌다는 황당한 답변을 들었다”며 “샘플을 돌려받기는커녕 사기꾼 대접만 받은 채 쫓겨났다”고 말했다. 국내에서 답을 찾지 못한 일진다이아몬드는 결국 해외로 눈을 돌렸다. 해외에서 인정받으면 국내업체들도 결국 일진다이아몬드 제품을 쓰게 될 것이라는 판단에서였다.

해외 진출을 앞둔 일진다이아몬드는 발상의 전환을 시도했다. 중국 동남아 등 제품 경쟁력이 낮은 시장에서부터 해외 진출의 물꼬를 트는 대다수의 기업과 달리 독일 일본 등 선진국시장부터 공략했다. 최 사장은 “가격부터 묻는 중국 업체들과 달리 선진국시장의 고객들은 품질에 대해 높은 관심을 보였다”며 “품질 경쟁력만 갖춘다면 오히려 더욱 가능성이 있다고 생각했다”고 말했다.

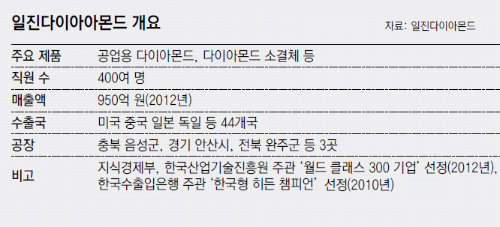

선진국시장 중심의 사업 기조는 현재에도 그대로 이어지고 있다. 회사의 해외 법인 현황만 봐도 그렇다. 현재 일진다이아몬드는 미국 독일 일본 중국에 현지 법인을 두고 있다. 중남미 중동 등 세계 44개국에 제품을 수출하지만 해외법인은 선진국시장에 몰려 있다. 최 사장은 “선진국을 공략하면 그 주변 시장은 따라오기 마련”이라며 “일류 기업이 되기 위해선 반드시 일류 기업과 거래해야 한다”고 강조했다.

일진다이아몬드의 ‘일류’ DNA는 2000년대 들어 빛을 발했다. 2000년대 초 풍부한 자원에 낮은 가격으로 무장한 중국업체들이 세계 공업용 다이아몬드 시장을 잠식하기 시작했다. 국내시장도 마찬가지였다. 중국업체의 공세에 견디지 못한 국내기업들은 일진다이아몬드를 제외하고는 줄줄이 도산했다.

위기상황에서 내린 결론은 ‘정면돌파’였다. 일진다이아몬드는 출혈 경쟁 대열에 동참하는 대신 제품의 부가가치를 높이는 방법을 통해 돌파구를 찾았다. 기존 광산 채굴, 아스팔트 절단 등에 주로 쓰이던 공업용 다이아몬드를 반도체 로켓 등 부가가치가 높은 산업에 투입하기 시작한 것이다. 최 사장은 “낮은 가격을 경쟁력으로 삼는 기업에 미래는 없다”며 “가격인하를 요구하는 고객사를 포기해서라도 적정 가격을 유지했다”고 말했다.

일진다이아몬드는 현재 세계 고급 공업용 다이아몬드 시장의 약 17%의 점유율을 차지하는 것으로 자체 추정하고 있다. 미국의 ‘다이아몬드 이노베이션’, 남아공의 ‘엘리먼트6’와 더불어 세계 3대 브랜드의 자리를 지키고 있다. 지난해에는 지식경제부, 한국산업기술진흥원이 주관하는 ‘월드 클래스 300기업’에 선정되기도 했다.

올해에는 1280억 원의 매출을 올린다는 목표를 세웠다. 지난해 매출 950억 원에 비해 약 35% 늘어난 것이다. 글로벌 경기침체 속에 고성장을 이룰 수 있는 비결을 묻자 최 사장은 “목표 달성은 부차적인 문제”라며 “목표를 높게 가질수록 크게 성장할 수 있다”고 말했다.

신사임 인턴기자 이화여대 철학과 4학년

작지만 세계 일류 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

e글e글

구독

-

강인욱 세상만사의 기원

구독

-

오늘과 내일

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[작지만 세계 일류]토종 중견 중소기업 글로벌 기술특허 27개 확보한 ‘트렉스타’](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2013/02/27/53356001.1.jpg)

댓글 0