외환위기-카드대란-금융위기 최대 피해자는 고졸 청년층, 한국노동硏 보고서

《 1995년 실업계 고교를 졸업한 유모 씨(37)는 같은 해 대기업 생산직으로 입사했다. 대졸 신입사원에 비해 연봉이 낮았지만 견실한 기업에서 남들보다 일찍 직장생활을 시작한다는 생각에 만족감이 컸다. 하지만 1997년 외환위기가 불어닥친 뒤 상황은 급변했다. 시퍼런 구조조정의 칼날은 피했지만 연봉은 크게 줄었다. 》

이후 급여에 대한 불만 등으로 2001년 퇴사해 새 일자리를 찾았지만 유 씨를 받아 주는 곳은 없었다. ‘고졸’ 꼬리표 때문에 수없이 퇴짜를 맞았고 결국 찾은 자리는 계약직이었다. 지금도 대기업 하청업체에서 계약직으로 일하는 유 씨는 “10년 넘게 하는 일이나 연봉은 나아진 게 없고 신분만 언제 회사를 그만둘지 모르는 비정규직이 됐다”며 한숨을 쉬었다.

2003년 카드대란, 2008년 글로벌 금융위기 등 경제위기를 거치며 유 씨 같은 고졸 취업자들은 대졸자 등에 비해 상대적으로 근무조건과 처우 등이 훨씬 나빠진 것으로 나타났다. 최근 공공기관과 금융회사 등을 중심으로 고졸 채용이 확대되고 있지만 고용 조건 등 차별적 조건을 개선하지 않으면 10년 뒤 같은 현상이 반복될 수 있다는 지적이 나온다.

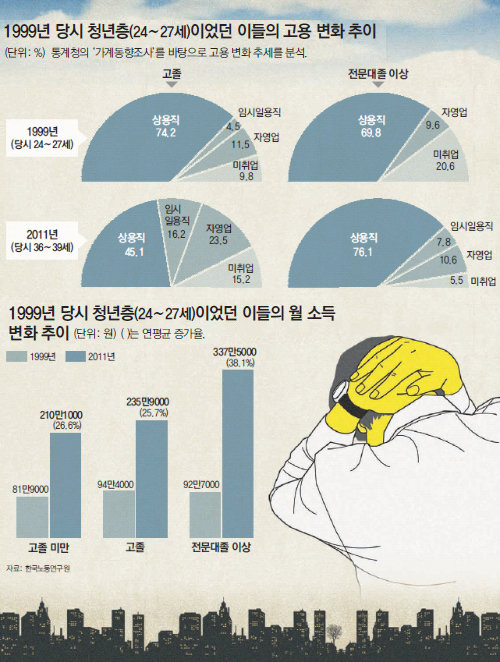

이 보고서에 따르면 1999년 20대 중반의 청년층(24∼27세) 중 고졸자의 상용직 비중은 74.2%였지만 이들이 36∼39세가 된 2011년에는 그 비율이 45.1%로 12년 만에 29.1%포인트나 급감했다. 반면 임시일용직(4.5%), 미취업(9.8%)의 비율은 12년 만에 각각 16.2%, 15.2%로 늘었다. 상용직 근로자란 1년 이상 고용계약을 맺고 취업한 사람을 뜻한다.

최종 학력에 따른 고용 조건 변화는 컸다. 전문대졸 이상 고학력자(24∼27세 기준)는 1999년에 69.8%가 상용직이었고 2011년에는 76.1%로 비율이 늘었다. 1999년 당시 20.6%였던 미취업자의 비율은 12년 뒤 5.5%로 줄었고, 1999년에 없던 임시일용직은 고작 7.8%포인트 늘어나는 데 그쳤다.

반정호 노동연구원 책임연구원은 “2000년대 들어 몇 번의 경제위기를 거치면서 고용 환경이 급변하는 과정에서 고졸자 등 취약 계층이 비정규직으로 내몰린 것”이라고 설명했다.

학력에 따라 일자리의 질이 갈리면서 학력에 따른 소득 양극화도 심해졌다. 상고를 졸업한 박모 씨(40)의 경우 1990년대 초 지방의 한 고교를 졸업하고 서울에서 영업사원으로 일했다. 하지만 2000년에 구조조정으로 직장을 잃었고 지인들과 함께 사업에 손을 댔다가 2년 만에 모아둔 돈을 모두 잃었다. 고졸 학력에 자격증도 없는 박 씨를 원하는 곳이 없어 이후 택배기사, 막노동 등을 전전하다 2007년 채무불이행자(옛 신용불량자)가 됐다.

노동연구원에 따르면 1999년 당시 24∼27세의 경우 고졸자의 평균 월 소득은 94만4000원으로 전문대졸 이상(92만7000원)보다 많았다. 12년 뒤인 2011년에는 전문대졸 이상의 월 소득이 337만5000원으로 고졸자(235만9000원)보다 43.1%나 높았다. 높은 학력에 더 많은 보상을 하는 연봉 체계로 인해 소득이 역전되고 격차가 벌어졌다는 게 노동연구원의 분석이다.

조준모 성균관대 교수(경제학)는 “정부와 기업들은 당장 고졸 취업을 확대하고 장려하는 데 그치지 말고 이들이 10년 뒤에도 안정적인 일자리를 유지할 수 있는 시스템을 갖춰주려는 노력을 기울여야 한다”고 말했다.

김철중 기자 tnf@donga.com

경제 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

이은화의 미술시간

구독

-

횡설수설

구독

-

광화문에서

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0