■ ‘ICT 강국’ 견인한 부산 KT국제통신운용센터 가보니

“여보세요.”

(정적)

“네. 전화 받았어요. 미국 삼촌이세요?”

“그래…. 서울은 다들 잘 있니?”

전화선을 타고 목소리가 지구 반대편 미국에 도달하려면 0.3초 남짓한 시간이 필요한 시절이 있었다. 메아리치듯 띄엄띄엄 들리는 목소리에 귀를 쫑긋 세워야 했던 것이 불과 10여 년 전이다. 그러던 국제전화는 오늘날 국내외를 분간할 수 없을 정도로 음질이 깨끗하고 값도 싸졌다. ‘21세기의 실크로드’로 불리는 해저 광케이블 덕분이다.

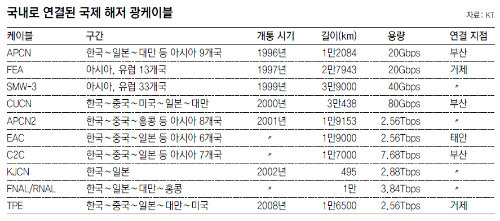

아직도 국제전화가 인공위성을 통한다고 아는 사람들도 있지만 인터넷의 99%, 국제전화의 98%는 바다 밑으로 연결된 광(光)통신선을 경유한다. 국제 해저 광케이블 10개가 우리나라와 연결돼 있다. ‘정보의 섬나라’에서 벗어나 정보통신기술(ICT) 강국이 되는 데 해저 광케이블이 큰 역할을 했다.

KT국제통신운용센터 홍성남 해저인프라팀장(53)은 1989년 제주와 전남 고흥을 잇는 국내 최초 해저 광케이블 건설에 참여한 이래 지금껏 한 우물을 파 온 산증인이다. 그는 광케이블을 가리키며 “겉모습은 평범하지만 우리와 세계를 이어주는 관문”이라고 말했다. 실제 우리가 사용하는 대부분의 유무선 국제전화와 인터넷이 바로 부산 송정 앞바다를 통한다.

누군가는 휴대전화를 떠올리며 “무선통신이 대세인데 웬 케이블?”이라며 의문을 품을 수 있다. 하지만 이동통신도 고작 2∼5km 안팎의 기지국까지만 무선으로 연결할 뿐 기지국과 기지국은 유선망을 거쳐야 한다. 랜(LAN)을 통해 인터넷 검색을 할 때도, 지하철 안에서 스마트폰으로 유튜브를 들여다볼 때도 데이터는 케이블을 따라 흐른다. 무선의 진짜 힘은 유선망, 그것도 해저 광케이블이라는 얘기다.

홍 팀장이 가리킨 길이 2만 km의 ‘APCN2(아시아퍼시픽케이블네트워크2)’는 송정 앞바다에서 시작해 중국, 홍콩을 거쳐 동남아시아 각국을 촘촘히 연결한다. 데이터 전송용량은 2.56Tbps(테라비트·1Tbps는 1초에 1조 비트의 정보 전송)로 우리 국민 전체가 동시에 국제전화를 걸어도 처리할 수 있다.

우리나라도 내년 말 완공되는 ‘APG(아시아퍼시픽게이트웨이)’ 컨소시엄에 참여해 11번째 국제 해저 광케이블 연결을 눈앞에 두고 있다. 한국의 KT를 포함한 아시아 9개국, 13개 기업이 참여한 APG는 총 길이 1만 km에 건설비도 6500억 원에 이른다. 이 해저 광케이블의 데이터 전송용량은 APCN2의 15배나 되는 38.4Tbps다.

○ 끊어지면 복구비용 최소 6억 원

하지만 각종 사건 사고는 끊이지 않는다. 해저 광케이블이 놓인 지점을 모르고 정박하려던 외국 선박의 닻이 바닥에 끌리면서 케이블을 훼손하는 사례가 대표적이다. 3년 전 낯선 선박이 광케이블 매설 지점에 정박하려는 것을 CCTV로 포착해 부리나케 달려갔지만 이미 1t 무게의 닻을 내린 뒤였다. 선장과 한동안 실랑이를 벌인 끝에 약 5000만 원짜리 닻을 절단하게 했다. ‘저항’하는 선장에게 판례를 들이대며 “만에 하나 닻을 끌어올리다 광케이블을 훼손하면 최소 6억 원가량을 물어야 한다”고 으름장을 놓기도 했다.

바다 밑바닥을 어구로 끌며 조업하는 안강망·통발 어선도 위협적이다. 그래서 KT국제통신운용센터 직원들은 인근 해역 어민들을 상대하는 일에 업무의 상당 부분을 할애하고 있다. 이 같은 노력으로도 안 되는 일이 있다. 바로 지진이나 바다 밑 화산 분출이다. 해저 광케이블은 2006년 대만 지진, 2011년 동일본 대지진으로 크게 훼손돼 국제전화가 먹통이 되고 인터넷 속도도 크게 떨어졌다.

이윽고 선로 점검이 막바지에 이르렀다. 홍 팀장과 팀원들은 두툼한 피복에 둘러싸인 광케이블을 조심스럽게 쓰다듬은 뒤 맨홀 뚜껑을 덮고는 파헤친 모래사장을 감쪽같이 메웠다. 이들은 “롱텀에볼루션(LTE) 등 초고속 광대역 통신 수요가 늘어날수록 해저 광케이블 증설도 꼭 필요하다”고 입을 모았다.

부산=정호재 기자 demian@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0