하드웨어와 달리 단기간에 성과 안나

정권마다 이벤트 급급… 우선순위 밀려

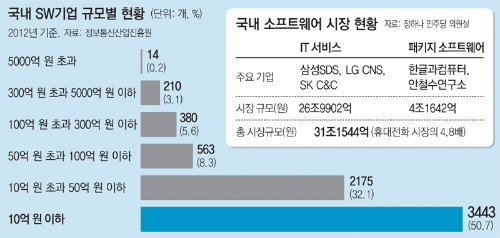

우리 정부는 1990년대부터 소프트웨어산업 육성을 강조해왔다. 하지만 여전히 국내 소프트웨어산업은 세계시장에 내놓기 부끄러운 수준이다.

전문가들은 소프트웨어를 하드웨어의 부속품으로 여기는 뿌리 깊은 제조업 중시 분위기와 함께 정부도 소프트웨어산업의 특성을 제대로 이해하지 못한 채 이벤트성 정책을 내놓고 그마저도 제대로 실천하지 않은 탓이 크다고 지적했다.

김진형 KAIST 전산학과 교수에 따르면 정보통신부를 신설했던 김영삼 정부는 전국적 통신망 구축과 행정전산화 등 정보기술(IT) 분야에서 다양한 업적을 쌓았다. 그러나 정통부는 통신 중심의 정책을 펼쳤고 소프트웨어산업은 하나의 ‘과(課)’ 수준에서 다루는 데 그쳐 장기적인 안목으로 육성책을 만들지 못했다.

노무현 대통령은 자신이 직접 소프트웨어를 개발해 봤다고 강조하며 ‘IT 강국에서 소프트웨어 강국으로’라는 구호까지 내걸었지만 정책은 하드웨어 중심으로 흘렀다. 대통령의 의지를 실현할 소프트웨어 전문가가 주변에 없었기 때문이라는 분석이 나온다.

이명박 정부는 IT를 국정 전반으로 확산시키겠다는 취지에서 정통부를 폐지하고 관련 업무를 4개 부처로 분산시켰다. 소프트웨어 업무를 이관 받은 지식경제부는 소프트웨어보다 하드웨어와 에너지산업에 역량을 집중했다. 소프트웨어는 하드웨어처럼 단기간에 눈에 보이는 성과가 나지 않기 때문에 소프트웨어 정책이 우선순위에서 밀리는 경향이 있다는 지적이 제기된다.

임우선 기자 imsun@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0