MB정부 핵심과제로 산업계 몸살

지난 정부의 핵심 국정과제였던 녹색성장 때문에 산업계가 뒤늦게 몸살을 앓고 있다.

최근 논란이 되고 있는 온실가스 배출권거래제와 저탄소차협력금제가 모두 지난 정부에서 추진됐던 녹색성장 정책의 핵심 과제다. 두 제도의 도입을 위한 법안은 각각 2012년과 2013년 통과됐지만 내년 시행을 앞두고 부담이 가시화되자 산업계가 도입 재검토를 촉구하고 나선 것이다.

이산화탄소 배출량이 많은 차를 사는 소비자에게는 부담금을 물리고 배출량이 적은 차를 사면 보조금을 지원하는 저탄소차협력금제는 2009년 열린 녹색성장위원회 회의에서 처음 나온 아이디어다. 자동차 연료소비효율(연비) 기준을 강화하는 방안을 논의하던 중 환경부가 내놓은 프랑스의 ‘보너스 맬러스’ 제도가 모태가 된 것이다. 환경부의 안은 의원입법 형태로 통과돼 규제개혁위원회의 규제영향평가조차 받지 않았다.

산업계는 두 제도의 시행으로 얻을 수 있는 효과보다 기업들이 짊어져야 할 부담이 훨씬 크다며 반발하고 있다.

저탄소차협력금제는 현재 프랑스에서만 시행되고 있다. 캐나다는 2007년 도입했다가 시행 2년 만에 폐지했다. 한국자동차산업협회 관계자는 “프랑스의 온실가스 저감률이 다른 유럽연합(EU) 국가보다 훨씬 낮다”며 “캐나다 역시 제도가 큰 효과가 없어 폐지했다”고 지적했다. 온실가스 배출권거래제는 38개국에서 운영되고 있지만 미국 일본 중국 등 주요 국가는 시행하지 않고 있다.

조세재정연구원에 따르면 저탄소차협력금제 시행으로 국산차를 구매하는 소비자는 연간 750억 원 가까이 추가 부담을 해야 한다. 완성차업체 및 부품업체는 2020년까지 2조8400억 원대의 생산액 감소가 예상된다. 온실가스 배출권거래제 역시 1차 계획기간인 2015∼2017년 3년간 최대 28조 원의 과징금을 산업계가 부담해야 할 것으로 예측되고 있다. 최대 13조 원을 부담해야 하는 발전사들은 “과징금을 부담하기 위해선 전기요금이 최대 8%까지 인상돼야 한다”고 말하고 있다.

RPS는 발전사들이 발전량의 일정 비율 이상을 태양광·풍력 등 신재생에너지로 공급하도록 하는 제도로 이행하지 않을 경우 과징금을 물어야 한다. 시행 첫해인 2012년 발전사들은 253억 원의 과징금을 냈다. 지난해 미이행분에 대한 과징금은 600억 원대에 이를 것으로 추산된다. 발전사 관계자는 “입지규제 때문에 국내에선 태양광이나 풍력발전을 할 만한 곳이 거의 없는데 정부가 무리하게 기업에 부담만 지우는 구조”라고 말했다. 정부조차 제도의 문제점을 인식하고 9일 기업 부담을 덜어주는 방향의 개선안을 내놓기도 했다.

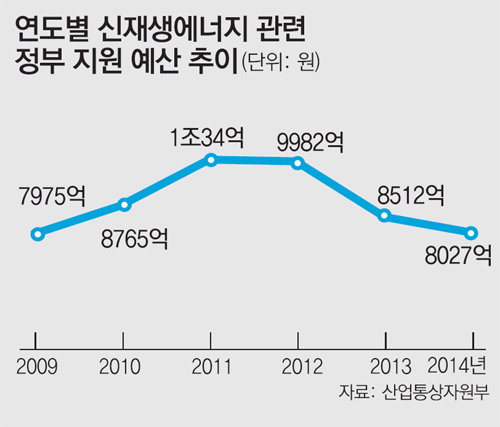

반면 녹색성장 기술 육성을 위한 지원은 줄고 있다. 대표적인 게 정부의 신재생에너지 지원예산이다. 2011년 1조35억 원까지 늘어났던 예산은 올해 8027억 원으로 줄었다.

재계 관계자는 “녹색성장 정책의 큰 원칙에는 공감하지만 새 정부 들어 지원책은 줄고 있는 반면 규제 법안만 살아남아 기업의 발목을 잡고 있는 것은 문제”라고 지적했다.

박진우 기자 pjw@donga.com

강유현 기자 yhkang@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘코로나19’ 5년… 트럼프도 인정한 드라이브스루 검사를 기억하시나요[유레카 모멘트]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131212749.1.thumb.jpg)

댓글 0