내수 中企를 수출기업으로 <16·끝> 발굴만큼 ‘떡잎 키우기’ 중요

서울 강남구에 본사를 둔 중소기업 A사. 소형 공기청정기를 제조해 국내 시장에 공급해온 이 회사는 4년 전 판로를 해외로 넓혔다. 영국 바이어를 통해 유럽 시장에 진출한 것이다. 지난해까지는 소규모라도 꾸준히 수출을 해왔지만 올해 들어서는 상반기(1∼6월)까지 단 1건의 수출 실적도 올리지 못했다. 거래를 이어가던 바이어로부터 주문이 끊긴 탓이다.

이 회사 대표 B 씨는 “바이어 1곳에 의존하는 수출에 한계를 느꼈다”고 말했다. 그는 “뒤늦게 중국 등 다른 지역으로의 판매를 모색했지만 중국 현지 인증을 받는 데만도 8개월이 넘게 걸릴 정도로 중소기업에는 힘에 부치는 작업”이라고 덧붙였다. A사의 상황은 한국 수출 중소기업이 겪는 어려움을 고스란히 드러내주는 사례다. 수출 판로가 적고 관련 정보도 부족하다.

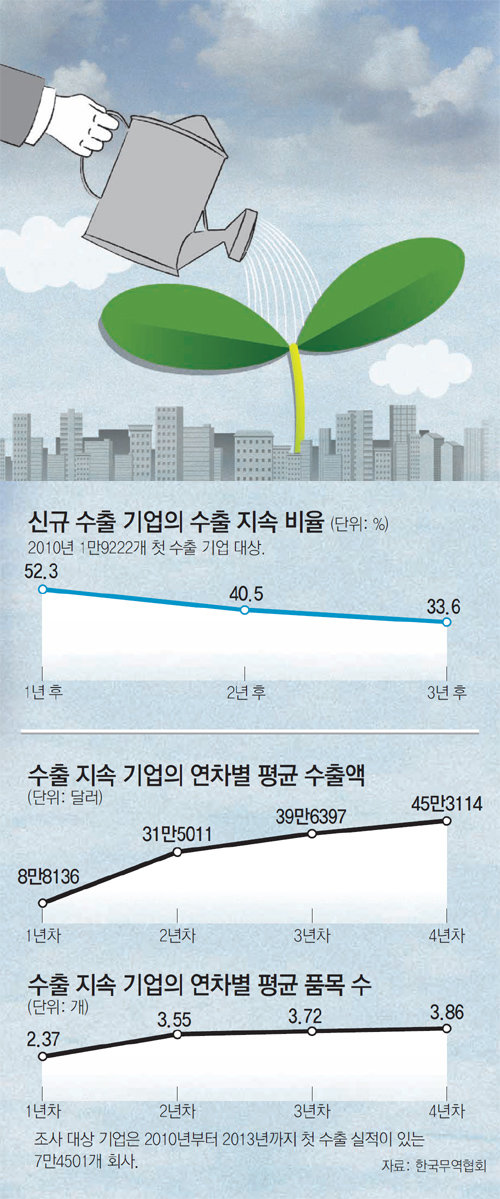

○ 신규 수출기업 66%가 3년 안에 수출 접어

10일 한국무역협회 산하 국제무역연구원에 따르면 2010년 처음 수출을 시작한 회사 1만9222곳 가운데 수출 개시 4년째인 지난해에도 수출을 한 회사는 6460개사(33.6%)에 불과했다. 나머지 1만2762개(66.4%) 회사는 수출 시작 3년이 지나기 전에 수출을 포기하거나 문을 닫았다는 뜻이다.

이처럼 수출을 포기하는 기업이 많은 데 대해 국제무역연구원 장상식 연구원은 “내수 기업 상당수가 소수 해외 바이어와의 인연으로 수출을 시작했다가 중단하곤 한다”며 “제품 경쟁력과 다양한 수출 시장을 확보하지 않는다면 수출을 시작하더라도 곧 실패할 확률이 높다”고 설명했다. 그는 “창업 단계부터 수출을 고려한 제품 경쟁력 확보가 필요하다”고 덧붙였다.

일단 3년 이상 수출을 계속해나가면 ‘장수 수출 기업’으로 성장할 가능성은 커진다. 조사에 따르면 첫 수출을 시작한 뒤 3년 이후에 수출 실적 100만 달러를 넘어선 기업은 처음 수출을 시작한 기업의 3.6%에 불과했다. 그러나 3년간 계속 수출 실적을 유지한 기업을 기준으로 따지면 수출 100만 달러 이상 기업 비중이 10.6%나 된다. 장 연구원은 “100만 달러는 수출이 제 궤도에 오른 기준으로 볼 수 있는 규모”라며 “이들 기업은 앞으로도 수출을 지속할 가능성이 높다”고 말했다.

○ 외부 환경 극복 위해 각종 지원 활용해야

▼전문가 “온라인 판로 적극 활용을”▼

기업이 겪는 내부적인 어려움으로는 ‘전문 무역 인력의 부족’(68.9%)이 꼽혔다. 한 수출 중소기업체 대표는 “지방 기업은 퇴직 인력을 활용하기도 쉽지 않다”며 “하물며 중소기업에서 일을 배우겠다는 청년 인재를 찾기는 더 어렵다”고 말했다. 이런 어려움을 극복하기 위해 전문가들이 내놓은 해법은 ‘지원 정책을 적극적으로 활용’하고 상대적으로 접근이 쉬운 ‘온라인 판로를 개척’하라는 것이다.

블랙박스 제조업체인 ‘다본다’는 지난해 처음으로 해외 영업 전담 부서를 꾸렸다. 국내 시장 점유율은 1위지만 수출에 대해서는 아는 것이 없었다. 지난해 말 한국무역협회의 ‘수출 스타트업 지원’ 사업에 참가하면서 해외 시장 정보에 눈을 뜨게 됐다. 이 회사 관계자는 “ 실용성을 중시하는 미국이나 유럽은 직관적인 시스템의 블랙박스가 인기인 반면 일본 등 아시아 국가는 아기자기한 시스템을 선호한다”며 “제품 현지화에 큰 도움이 됐다”고 말했다. 이 회사는 협회를 통해 바이어를 소개받기도 했다.

판로를 개척하는 데는 온라인을 이용하는 것도 도움이 된다. 특히 국토 면적이 넓고 배송 시스템이 잘된 시장일수록 온라인을 통한 수출이 유리하다. 중국이 대표적인 예다.

한국무역협회는 외국인 전용 한국 제품 쇼핑몰인 ‘Kmall 24’를 운영하고 있다. 협회 산하 ‘e-거래알선센터’를 통해 이 쇼핑몰에 입점할 기업의 신청을 받고 있다. 지난해 4월부터 올해 5월까지 이 센터를 이용해 수출한 181개 기업의 수출 실적은 840만 달러. 1년 전 같은 기간에 비해 74.25%나 늘어난 수치다.

‘강한 중소기업’을 보유한 해외 각국의 사례에서도 배울 점이 많다. 전체 기업의 99.8%가 중소기업인 스위스는 자국 중소기업의 성공 요인으로 ‘인력 수준’을 꼽고 있다. 글로벌 금융회사인 ‘크레디 스위스’가 최근 1344개 스위스 중소기업을 대상으로 설문 조사한 결과다.

1350개의 ‘히든 챔피언(각 분야 시장을 지배하는 우량기업)’을 보유한 독일 중소기업의 성공 배경에는 연구개발(R&D)이 있다. 2013년 ‘독일 R&D 데이터 리포트’에 따르면 종업원 250명 이하 중소기업이 오히려 종업원 250∼499명 규모의 기업에 비해 R&D 투자가 2배 이상 많은 것으로 나타났다. 결국 끊임없는 혁신이 중소기업의 성공 요인이라는 의미다.

주성원 swon@donga.com·김호경 기자

내수 中企를 수출기업으로 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

현장속으로

구독

-

한시를 영화로 읊다

구독

-

따만사

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0