제과점, 2월말 中企업종 재지정 앞두고 논란 가열

50대 자영업자 A 씨는 지난해 경남 사천시에서 운영하던 슈퍼마켓을 접고 고향인 경남 하동군으로 돌아갔다. 빵집을 열기로 마음먹은 그는 작년 11월 하동군 버스터미널 인근 상가 안에 맘에 드는 점포가 나온 걸 보고 계약했다. A 씨는 빵집 프랜차이즈를 운영하는 대기업에 점포 개설을 문의했다가 “개점이 불가능하다”는 답을 들었다. A 씨가 빌린 점포에서 100m 정도 떨어진 곳에 동네 빵집이 있었기 때문이다.

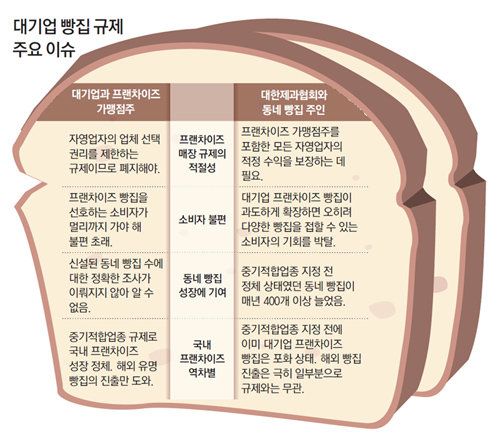

10일 유통업계에 따르면 제과점업 중소기업적합업종 지정 만료를 앞두고 대기업과 중소빵집 사이의 갈등이 다시 커지고 있다. 중기적합업종 제도는 중소기업과 골목상권 보호를 위해 특정 업종에 대해 3년간 대기업의 진출을 제한하는 제도다. 2011년 처음 지정된 이후 제조업과 서비스업에서 현재 74개 업종이 중기적합업종으로 지정돼 있다. 제과점업은 2013년 지정됐다. 자영업자가 많이 운영한다는 점에서 제과점업과 음식점업 분야에서 논란이 뜨겁다. 동반성장위원회는 제과점업은 이달 중, 음식점업은 5월에 재지정 여부를 결정한다.

이 제도에 따르면 이른바 동네 빵집의 500m 이내에는 대기업 프랜차이즈 제과점을 새로 열 수 없다. 또 대기업은 프랜차이즈 점포수를 전년 대비 2% 초과해 늘릴 수 없다. 이런 이유 때문에 하동군에 빵집을 내려던 A 씨는 3개월 넘게 매달 300만 원씩 월세만 내고 있다. 그는 “나도 영세 자영업자인데 유명 프랜차이즈 빵집을 열겠다는 이유만으로 차별받는 걸 이해할 수 없다”고 말했다. A 씨는 일단 재지정 여부가 결정되는 이달 말까지 기다려 보기로 했다. 현재 대기업 프랜차이즈인 파리바게뜨·뚜레쥬르와 동네 빵집의 연합체인 대한제과협회가 재지정 관련 협상을 진행 중이다.

그러나 대한제과협회는 500m 조항이 꼭 필요하다고 주장하고 있다. 김서중 대한제과협회장은 “중기적합업종 지정 이전에 대기업들이 무분별하게 점포 수를 늘리면서 동네 빵집은 물론이고 대기업 빵집 가맹점도 피해를 봤다”며 “500m 조항이 있기 때문에 빵집들이 적정 수익을 거둘 수 있는 것”이라고 말했다.

중기적합업종 논란 속에 소비자의 편익이 고려 대상에 포함돼야 한다는 목소리도 커지고 있다. 500m 조항 때문에 자신이 선호하는 대형 프랜차이즈 빵집을 이용하기 위해 멀리까지 가야 하는 소비자들의 불편이 적지 않다는 지적이다. 익명을 요구한 소비자단체의 한 간부는 “소비자의 권리를 옹호하면 대기업 편을 드는 것으로 몰아가는 분위기 때문에 소비자단체들도 목소리를 내기 쉽지 않다”라고 말했다.

동네 빵집들은 이 점에 대해서도 다른 해석을 내놓는다. 대표적인 대기업 2곳의 프랜차이즈 빵집이 시장을 장악하는 바람에 소비자들은 다양한 종류의 빵을 즐길 수 없고, 그 결과 소비자의 선택권이 축소돼 왔다는 것이다.

한우신 기자 hanwshin@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0