25개大 벤처창업 환경 설문조사… 66%가 “한번 실패하면 끝”

박모 씨(31)는 대학 졸업을 한 달 앞둔 2014년 1월 창업했다. 창업 아이템은 토익, 토플 등 각종 영어 시험에 나온 영어 단어를 서로 공유하는 모바일 애플리케이션(앱). 사용자를 최대한 늘려 광고수익을 내겠다는 게 박 씨의 목표였다. 청년 창업지원 프로그램이 많아 자금 조달은 어렵지 않았다. 문제는 경영을 너무 쉽게 생각했다는 것이었다. 창업비용을 지원해준 기관들 중에서도 인력 및 자금 운영 방안이나 마케팅에 대해 조언해 준 곳이 없었다.

박 씨는 결국 창업 2년 만에 5000만 원의 빚만 떠안았다. 지금은 대기업 취업을 준비하고 있다. 박 씨는 “처음엔 100번 실패해도 101번 도전할 것을 다짐했지만 한 번 실패하고 보니 현실의 장벽이 너무 높다는 걸 느꼈다”며 “창업 경험을 자기소개서의 ‘성공을 위한 실패 사례’ 소재로 삼는 게 한심하지만 또다시 실패할 용기가 없다”고 말했다.

박근혜 대통령이 2013년 2월 취임하면서 내세운 새로운 정부의 핵심 키워드는 ‘창조경제’였다. 창조경제 구호가 만 3년이 지난 현재 국내 창업환경은 얼마나 개선됐을까.

‘국내 창업환경을 10년 전과 비교한다면’이라는 질문에 응답자 65명 중 5명(7.7%)은 ‘아주 좋아졌다’, 42명(64.6%)은 ‘좋아진 편’이라고 답했다. 하지만 현재 국내 벤처 창업환경을 객관적으로 평가해달라는 질문에는 29명(44.6%)이 ‘나쁜 편’이라고 답했다. ‘좋은 편’이라는 13명(20.0%)의 두 배가 넘었다. 과거보다는 많이 개선됐지만 여전히 국내에서 창업하기가 쉽지 않다고 지적한 것이다.

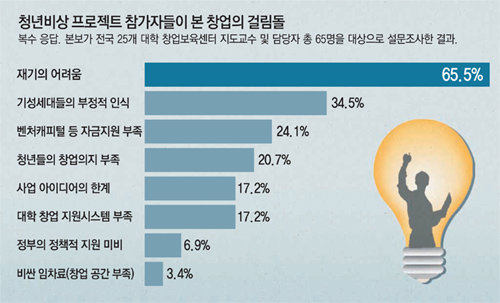

창업의 가장 큰 걸림돌(복수 응답)에 대해서는 ‘한 번 실패하면 재기가 어려움’(65.5%), ‘기성세대들의 창업에 대한 부정적 인식’(34.5%)이 많이 꼽혔다. 김상만 덕성여대 국제통상학과 교수는 “국내에는 아직도 창업 성공사례가 많지 않다”며 “창업은 실패할 가능성이 크다고 여기기 때문에 부모들은 물론이고 대학생들도 부정적 인식을 갖는 것”이라고 설명했다.

그렇다고 문제를 환경 탓으로만 돌려야 하는 것은 아니었다. 응답자 10명 중 6명이 국내 대학생들의 창업가 정신이 ‘부족한 편’(52.3%), 또는 ‘아주 부족하다’(10.8%)고 답했다. 이들은 창업을 했거나 준비 중인 대학생들에 대해 가장 아쉬운 부분(복수 응답)으로 ‘스펙쌓기용 창업지원 프로그램 도전’(56.9%)을 지적했다. 이범석 경희대 화학공학과 교수는 “대기업 취업이 어려워져서 창업에 눈 돌린 학생들이 많아진 것이 현실”이라고 지적했다.

안희철 명지대 컴퓨터공학과 교수는 “창업을 지원하기 위한 정부나 민간기업들의 움직임이 활발하지만 일회성에 그쳐선 안 된다”며 “아이디어 발굴, 시장성 검증, 개발, 마케팅에 이르는 전 과정에서 단계별 멘토링 지원이 체계적으로 이뤄져야 한다”고 강조했다.

박성진 psjin@donga.com·김창덕 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![전세 계약 전 근저당권 반드시 확인하세요[부동산 빨간펜]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480037.1.thumb.jpg)

댓글 0