인증 취소된 中업체 버젓이 수출

심사前 생산품엔 소급적용 못해… 업계 “先심사 後승인으로 바꿔야”

KS인증을 받은 다른 업체의 철강 사업을 인수해 자사 제품에 KS마크를 달고 한국에 수출한 중국 타이강(泰鋼)강철의 사례가 알려지자 철강업계에서는 “KS인증을 사고파는 것과 무엇이 다르냐”며 “제도에 치명적인 모순과 맹점이 있는 것”이라는 반응이 나오고 있다. 안전과 품질을 보증하는 KS인증이 양도·양수의 대상이 될 수 있는 점에 대해 업계에서는 산업표준화법의 신속한 개정이 필요하다는 지적도 나온다.

철강업계에서는 우선 산업표준화법 내의 불합리한 점을 지적하고 있다. 법에서는 인증기관인 한국표준협회가 KS인증이 취소된 업체에는 1년간 새로운 인증을 내주지 못하도록 돼 있는데(제22조), 정작 이 기간 중이라고 해도 다른 업체로부터 KS인증을 받은 사업 양수는 받을 수 있도록 한 것(제35조)은 서로 모순이라는 주장이다.

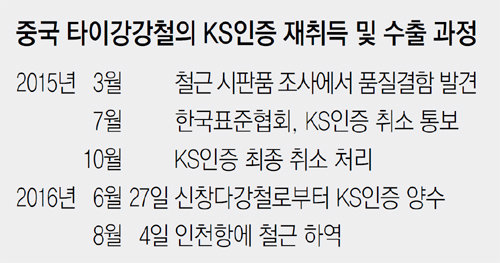

이번에 문제가 된 중국 타이강강철은 지난해 10월 KS인증이 취소됐기 때문에 올해 10월까지는 표준협회로부터 KS인증을 재취득할 수 없는 상태. 하지만 올해 6월 KS인증을 가지고 있던 중국 신창다(흠長達)강철의 해당 철근사업을 인수하면서 KS인증도 함께 넘겨받았다.

기존에 가지지 않았던 분야의 KS인증까지 그대로 넘어가는 것도 문제다. 인증이 취소되기 전 타이강강철은 지름 25mm 이하인 SD400∼500(SD는 철근의 강도를 나타내는 단위)에 해당하는 철근에 대해서만 KS인증을 가지고 있었다. 하지만 신창다강철은 이 외에도 지름 32mm 이하 SD500∼600인 철근에 대해서도 KS인증을 가지고 있었고 이 부분에 대한 인증도 함께 타이강강철에 넘어갔다. 즉, 타이강강철은 원래 가지고 있지도 않던 KS인증까지 덤으로 얻게 된 셈이다.

자격이 없는 업체가 KS인증을 가지는 것을 막기 위해 표준협회는 사후 심사를 한다. 그러나 표준협회의 최종 심사 결과가 나오기 전에 생산된 물량에 대해서는 손을 쓸 수 있는 방법이 없다.

규정대로 타이강강철이 KS인증을 양수한 지 3개월이 되는 9월 27일 이전에 심사를 신청하고, 이후 표준협회가 심사를 거쳐 기준에 미치지 못한다고 판단해 KS인증 취소 결정을 내린다고 해도 그 전까지 생산돼 국내에 들어온 물량에 대해서는 소급해 인증을 취소하거나 리콜 명령을 할 수 있는 규정이 없다. 현재 타이강강철과 신창다강철의 철근은 인천항의 창고에서 출고를 기다리고 있다.

당초 KS인증을 양도·양수할 수 있다는 사실을 몰랐던 국내 철강업체들은 이 사실을 안 뒤 경찰 고발 등을 검토했지만 표준협회로부터 해당 행위가 합법이라는 통보를 받고 허탈해하고 있다. 한 철강업체 관계자는 “인증 양수 제도를 현행 ‘선승인 후심사’에서 ‘선심사 후승인’으로 바꿔야 한다”며 “최소한 관련 설비까지 매수한 경우에야 양도가 가능하도록 법을 바꿔야 한다”고 강조했다.

김성규 기자 sunggyu@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[횡설수설/신광영]남의 얼굴에 두꺼비 사진 합성하면 모욕죄](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480156.1.thumb.jpg)

![“대통령을 뽑았더니 영부남?” 활동 중단 김 여사의 향후 행보는? [황형준의 법정모독]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130476280.1.thumb.jpg)

댓글 0