[코너에 몰린 전경련]해체-존립 기로에

55년 전경련 역사

전국경제인연합회(전경련)는 탄생부터 정부와 밀접한 관련을 갖고 있다.

1961년 5·16군사정변 이후 일본에 머물렀던 고 이병철 당시 삼성물산 사장은 박정희 국가재건최고회의 부의장(그해 7월 의장이 됨)을 만났다. 독대에서 박 부의장은 이 사장에게 △공장을 건립할 것과 △단체를 만들어 정부의 산업정책에 협력할 것을 요구했다.

전경련의 모태가 된 ‘경제재건촉진회’는 이렇게 발족했다. 경제재건촉진회는 그해 8월 조직의 문호를 개방하며 ‘한국경제인협회’로 이름을 바꾸었고 1968년에 현재의 전경련이 됐다.

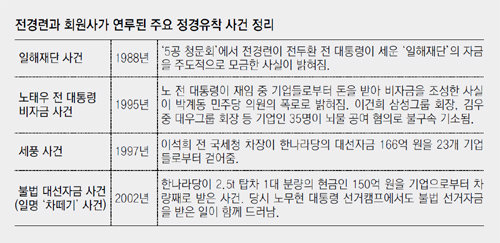

1988년 5공 청문회에서는 전경련이 전두환 전 대통령의 일해재단 자금을 주도적으로 모금했던 사실이 밝혀졌다. 전 전 대통령의 퇴임 후 대비용으로 밝혀진 일해재단을 위해 전경련은 대기업들로부터 1984년 3월부터 4년간 598억5000만 원의 출연금을 받아냈다.

1995년 노태우 전 대통령 비자금 사건으로 재벌총수의 정경유착이 논란이 되자 전경련은 1996년 기업의 사회적책임 이행, 공정 경쟁 등의 내용을 담은 ‘기업윤리헌장’을 발표했다. 그럼에도 1997년 ‘세풍 사건’과 2002년 ‘차떼기 사건’ 등 불법 대선자금 사건 등이 되풀이됐다. 2011년에는 전경련이 삼성, 현대자동차 등 6개 그룹별로 주요 정치인과 대통령실 참모를 배정하고 로비에 나설 것을 요청해 물의를 빚기도 했다.

군사정권 시절뿐 아니라 민주화 이후에도 전경련은 정부의 ‘정책 스피커’ 역할을 했다. 지난해 말 박근혜 대통령이 청년고용을 위한 재원 마련을 위한 ‘청년희망펀드’ 조성을 제시하자 이승철 부회장 등 전경련 임원들이 이 펀드에 1000만 원을 내놓았고, 이어 삼성, 현대차, LG 등 회원사들도 앞다퉈 기부에 동참했다. 이명박 정부 당시 ‘미소금융재단’ 설립에도 전경련이 대기업 출연을 주도했다.

박은서 clue@donga.com·세종=손영일 기자

토요판 커버스토리 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

횡설수설

구독 293

-

여주엽의 운동처방

구독 51

-

여행스케치

구독 8

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0