한국 OECD 가입 20년, 명과 암

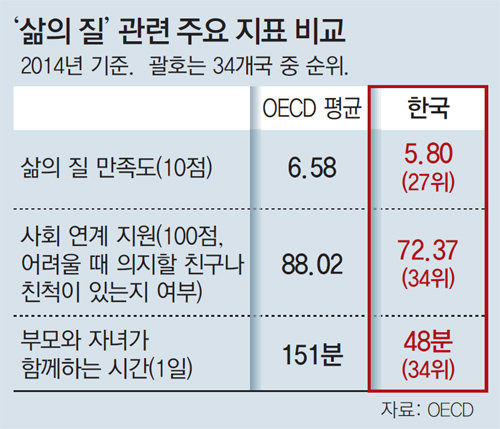

한국이 ‘선진국 클럽’으로 불리는 경제협력개발기구(OECD) 가입을 위한 협정서에 서명한 지 25일로 20주년이 된다. 그 사이 국내총생산(GDP)이 배 이상으로 늘어나며 경제의 절대 규모는 커졌지만 삶의 질은 주요 선진국들과 비교해 여전히 하위권을 맴돌고 성장도 사실상 정체됐다는 지적이 나온다.

24일 OECD와 기획재정부 등에 따르면 한국의 GDP는 1996년 5980억 달러(약 676조6370억 원)에서 지난해 1조3760억 달러로 2.3배로 커졌다. 개인소득 수준을 보여주는 1인당 국민총소득(GNI)도 1996년 1만3077달러에서 지난해 2만7340달러로 2.1배로 증가했다.

하지만 한국은 이 기간 삶의 질 측면에서는 오히려 퇴보하는 모양새다. 대표적인 순위가 자살률이다. 1996년 한국의 인구 10만 명당 자살자는 15.2명으로 OECD 회원국 중 16위였다. 하지만 2014년에는 자살자가 29.1명으로 늘면서 1위가 됐다. 또 한국에서 학생 1명당 공교육에 쓰는 비용(1만7578달러)은 OECD 평균(2만2825달러)의 77%에 불과하지만 사교육비가 GDP에서 차지하는 비중(2.75%)은 OECD 평균(0.91%)의 세 배 이상으로 높다.

OECD는 이와 관련해 최근 펴낸 한국 경제 관련 보고서에서 “한국의 GDP 성장률은 2001∼2011년 연평균 4.25%에서 2011년 이후 2.75%로 낮아졌다”며 “규제개혁을 가속화해 생산성을 높이고 정규직과 비정규직의 차별을 낮추는 등 노동시장 이중구조를 개선해야 한다”고 조언했다.

세종=이상훈 기자 january@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0