[청년에게 일자리를/청년이라 죄송합니다]1부 ‘노오력’의 배신 <끝>

여덟 번째 이야기… 가시방석 앉은 ‘꼼박족(꼼짝없이 석박사 공부)’

‘꼼박족’ 3인이 보내온 편지

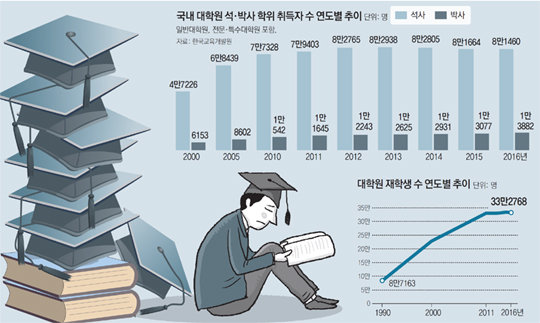

《 숭실대 사학과를 졸업한 방준원 씨(29·삽화)는 지난해 9월 연세대 교육대학원에 입학했다. 교사자격증 취득과 취업 준비라는 ‘이모작’을 위해서다. 방 씨에게 대학원은 일종의 ‘보험’이다. 2급 정교사 자격증도 따고 취업 준비도 잘할 수 있을 줄 알았지만 수업을 듣다 보니 취업 준비는 오히려 소홀해졌다. 요즘 청년들은 방 씨처럼 어쩔 수 없이 대학원에 진학해 꼼짝없이 석·박사 공부를 하는 학생들을 ‘꼼박족’이라고 부른다. 이모작은 사라지고 잡히지 않는 두 마리 토끼를 쫓고 있는 것은 아닌지 방 씨 머리엔 자꾸만 물음표가 떠오른다. 》진리의 상아탑(象牙塔) 대학원. 하지만 학문의 전당이 ‘취업탑’으로 전락 중이라는 비판이 나온 지 이미 오래다. 지난해 기준 국내 대학원 재학생은 33만2768명. 1970년(6640명)의 50배로 늘어났지만, 많은 청년은 대학원을 통해 노동시장 진입을 유예하고 꼼짝없이 석·박사 학위를 취득하는 ‘꼼박족’으로 살아간다. 상아탑의 선구자가 아닌 취업탑의 노예로 공부하는 청년이 적지 않다. 꿈을 이루기 위해 대학원에 온 청년들도 실패를 허락하지 않는 시스템에 좌절한다. 동아일보 특별취재팀은 꼼박족 3명의 편지를 받아봤다.

① 낮에는 토익 공부-밤에는 대학원 수업… 인생 이모작 욕심… 두배로 불효하는듯

대학원에 진학하면서 동시에 취업을 준비하는 이들 모두가 나와 비슷한 생각을 하는 것 같다. 좋게 말하면 장래희망 두 개를 한 번에 좇고 있는 열정 넘치는 청춘이고, 뒤집어 말하면 플랜A를 이루지 못해 플랜B까지 동시에 진행 중인 일종의 도피자다.

그 사이 친구들은 하나둘 취직에 성공했다. 정신 차리고 보니 ‘진짜 대학원생’과 취업준비생 사이에서 정체성을 잃어버린 29세 청년만 남았다. 같이 취업을 준비하는 친구는 내게 “넌 그래도 교사자격증이라는 플랜B가 있어서 좋겠다”고 말했다. 누구에게 나는 플랜B가 있는 배불뚝이로 보이지만, 부모님께 불효를 두 배로 저지르고 있는 것만 같은 나는 그 누구보다 더 혼란스럽다. 내가 선택한 길이 잘못된 것일까? 다시 과거로 돌아가 대학원에 가지 않고 열심히 취업을 준비했다면 뭔가 달라지지 않았을까?

② 경영정보학 학사에 이공계 석사과정… ‘융합’ 경쟁력 자신… 내 착각이었나

▽오윤혜(가명·27·여·수도권 대학원 이공계 석사과정)

학부 때 경영정보학을 전공했다. 경영학과 정보기술(IT)을 접목해 융합형 인재로 양성한다는 점이 끌렸지만 전문성이 없었고, 취업도 어려웠다. 수십 개 기업에 지원했지만 최종까지 오른 곳은 1곳, 그나마 인턴이었다. 중소·중견기업에도 원서를 넣었지만 불러주는 회사는 없었다.

졸업을 유예하고 한 학기를 더 다녔다. 학교는 학적 유지 비용 30만 원을 내라고 했다. 학적만 유지해도 돈을 받는 세상. 요즘은 많은 학교가 이렇다. 모두가 돈, 돈, 돈이다.

하지만 달라진 건 별로 없는 것 같다. 이력서와 자기소개서를 수십 장씩 쓰고 있지만 합격 통보를 보낸 기업은 없다. 내 자신이 부족할 수도 있겠다. 하지만 대학원 공부가 얼마나 도움이 됐는지는 잘 모르겠다. 경영 직무를 지원하고, IT 직무까지 지원해 봤지만 나는 ‘융합형 인재’가 아니라 ‘경계인’ 취급을 받고 있는 것 같다.

융합 전공이라면 정말로 융합하는 교육을, 심화 과정이라면 정말로 심화된 교육을 해줬으면 좋겠다. 하지만 요즘 대학은 돈과 구조조정에만 관심이 있다. 우리 같은 경계인들이 진정한 융합형 인재로 성장할 수 있는 토대는 과연 언제쯤 만들어질 수 있을까.

③ 연구 몰두하고 싶어도 성과에만 집착… 실패하면 절대 안돼… 멀어지는 꿈

▽박태주(가명·31·국책연구원 자연계 석사 과정)

실패한 연구개발(R&D)이라는 건 존재하지 않는다. 실패한 연구라도 성공의 밑거름이 될 수 있다. 10개 연구에서 하나만 성공해도 대단한 성과다. 하지만 우리는 실패에 대한 책임을 너무 많이 요구한다. 2억 원짜리 프로젝트의 성과가 50%라면 1억 원을 회수한다. 연구비가 남지 않았다면 우리가 사비를 털어서라도 이 돈을 토해내야 한다.

이런 분위기에서 실패는 무조건 없어야 한다. 우리들은 맹목적으로 성공만 갈구한다. 모두들 “실패해도 괜찮다”고 생각하지 않고, “나도 언젠가는 할 수 있다”고만 믿는다. 일종의 ‘허무적 낭만주의’가 학계에 만연해 있다고 나는 생각한다.

그러다 보니 단기적 성과에 집착할 수밖에 없다. 장기적 계획에 따라 어느 정도 손해는 감수하고 더 큰 목표를 달성하는 과정이 없다. 좀 더 멀리 뛰고 싶은데 한두 걸음만 내딛는 것으로 만족한다. 교수님들 역시 큰 목표를 제시하지 않고 방어적인 연구에만 매달리게 된다.

대학원생들은 다 꿈이 있고, 각자 하고 싶은 연구가 있다. 우리들의 실패를 성공의 밑거름으로 감내할 수 있는 시스템이 있어야 한다. 신흥국과 선진국 사이에서 ‘샌드위치 신세’에 있는 대한민국이 역량을 키우려면 그 방법밖에 없다고 생각한다. 그나마 선배 세대는 희망이라도 있지 않았나. 지금 우리에겐 희망조차 없다. 그래도 우리는 경제성장과 민주주의를 동시에 달성한 유일한 국가 아닌가. 실패를 두려워하지 않는 R&D 생태계 구축을 위해 그런 역량을 쏟아줬으면 정말 좋겠다.

※ angryboard@donga.com과 www.facebook.com/angryboard 통해 사연 제보받습니다

특별취재팀

청년이라 죄송합니다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

전문의 칼럼

구독

-

DBR

구독

-

따만사

구독 124

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0