통계청 조사… 육아부담 영향

신혼부부 4쌍 중 1쌍은 출산·육아 부담 등의 이유로 결혼 2년 차에 맞벌이를 포기하는 것으로 나타났다. 아이를 어느 정도 키워놓은 뒤 재취업에 나서지만 안정성과 벌이 모두 결혼 전 직장 수준에는 못 미쳤다.

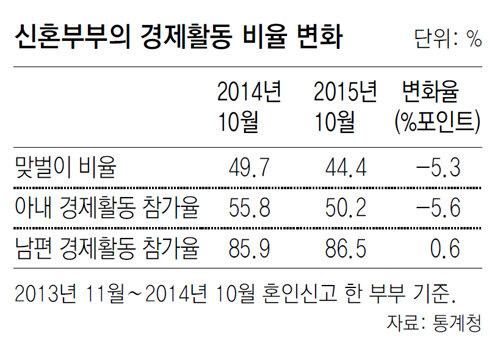

30일 통계청이 2013년 11월∼2014년 10월 혼인신고를 한 초혼 부부 23만5000쌍을 대상으로 조사한 결과 결혼 당시 맞벌이였던 11만7000쌍 중 2만7000쌍(23.2%)이 결혼 2년 차인 2015년 10월까지 외벌이로 바뀌었다. 이에 따라 신혼부부의 맞벌이 비율은 2014년 49.7%에서 1년 새 44.4%로 줄었다.

남편보다는 아내의 경력단절이 두드러졌다. 아내들의 경제활동 참여율은 2014년 11월 55.8%에서 이듬해 같은 달 50.2%로 5.6%포인트 줄었다. 반면 남편의 참여율은 85.9%에서 86.5%로 오히려 늘었다.

▼ 신혼 맞벌이 포기… 年소득 3000만원 미만 여성 27% 1년내 일 그만둬 ▼

아내들이 손에서 일을 놓는 가장 큰 원인은 출산이었다. 경제활동을 하다가 결혼 2년 차에 첫아이를 낳은 여성 7만7000여 명 중 14.5%(1만1000여 명)는 출산 직후 일을 그만뒀다. 소득이 없다가 새로 일을 시작한 사람은 3.7%에 그쳤다.

통계청은 “여성들의 사회활동 욕구가 크고 돈을 벌어야 하는 현실적 이유가 있음에도 육아와 가사에 대한 부담이 워낙 크다 보니 어쩔 수 없이 직장을 포기하는 경우가 많다”고 설명했다.

김경해 통계청 행정통계과 사무관은 “경력단절과 저출산 문제를 해결하려면 육아휴직 제도와 함께 사회가 육아를 분담하는 보육환경 등이 조성돼야 할 것으로 보인다”고 말했다.

세종=천호성 기자 thousand@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0