[토요판 커버스토리]외환위기 20년, 은행에서 쫓겨난 그들은…

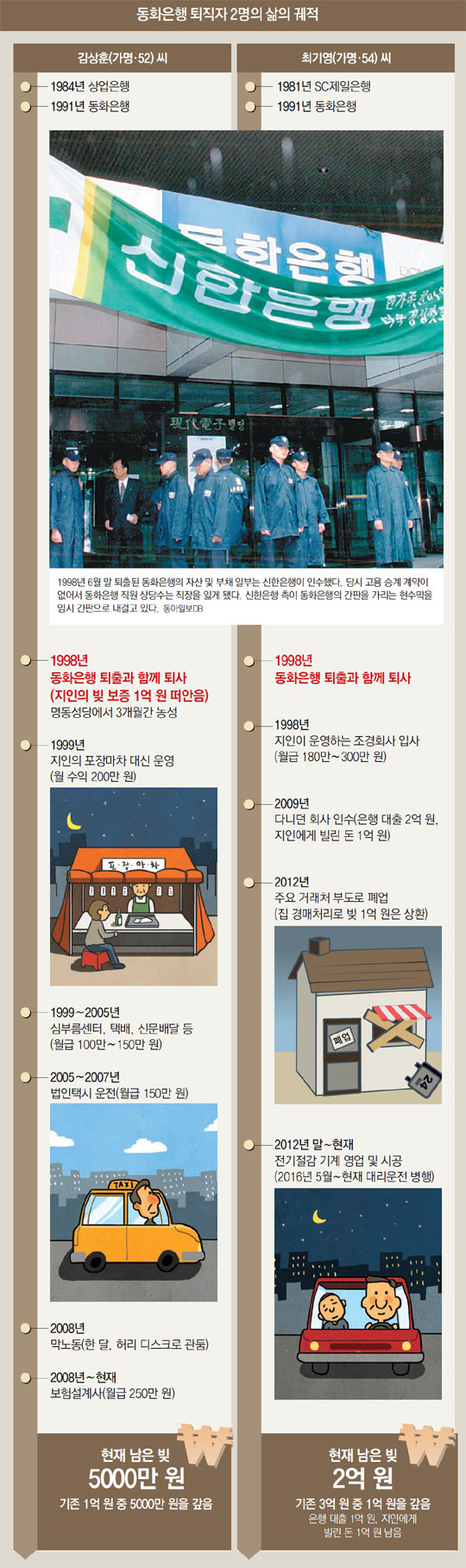

동화은행 퇴직자들의 ‘삶의 궤적’

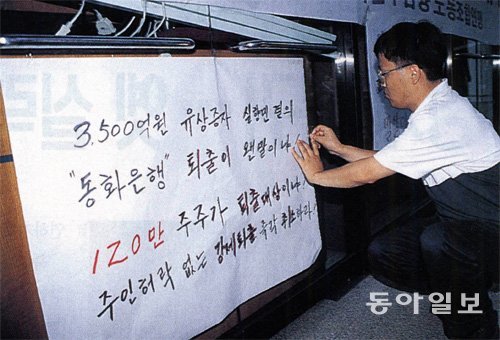

1998년 6월 29일 동화은행을 포함한 퇴출 은행 5곳의 명단이 발표됐다. 동화 동남 대동 경기 충청은행이었다. 5개 은행 퇴출은 국제통화기금(IMF)이 구제금융 지원을 해주면서 내건 조건이었다.

신한은행은 5곳 중 한 곳인 동화은행을 자산부채이전(P&A) 방식으로 인수했다. 부실 은행의 우량 자산과 부채만 인수하는 것이다. 고용 승계 의무는 없었다. 3개월간 명동성당에서 은행 퇴출을 반대하는 농성이 끝난 뒤 한솥밥을 먹던 직원들은 뿔뿔이 흩어졌다.

동화은행 직원들은 이후 매년 6월 29일마다 모인다. 그들만의 ‘제삿날’이다. 모이는 사람은 점점 줄어 이제는 20∼30명 수준에 머문다. 퇴직자 중 잘 풀린 사람도 있지만, 대부분 고된 삶을 살아왔다. 일부는 지병으로 죽고 스스로 목숨을 끊기도 했다.

19년 후 손에 쥔 건 빚뿐

퇴직 이후 김상훈(가명·52) 씨의 첫 직장은 지인의 소개를 받은 포장마차였다. 낮엔 장을 보고 오후 9시부터 다음 날 오전 3시까지 닭발과 곰장어, 조개구이를 팔았다. 아르바이트 직원에게 요리를 배워가며 일을 익히길 6개월. ‘실업 광풍’ 속에 김 씨처럼 사정이 절실한 누군가가 그의 자리를 꿰차는 바람에 일을 그만뒀다. 이후 6년간은 심부름센터, 택배, 신문 배달을 전전했다. 2005년부터 법인택시를 운전했지만 2년 뒤 회사가 망했다. 입에 풀칠은 해야 하니 막노동을 했다. 벽돌과 나무를 나르고 가로수를 벴다. 하지만 한 달 만에 허리디스크가 왔다. 2008년부터는 보험설계사로 일하고 있다.

19년간 열심히 살았건만 수중에 남은 건 5000만 원의 빚뿐이다. 외환위기 전 선후배들에게 선 보증 1억 원이 고스란히 그에게 왔다. 19년간 나를 위한 대출은 한 푼도 받지 않고 남의 빚을 갚으며 살아왔지만 아직도 절반이 남은 것이다.

갑자기 심장이 빨리 뛰고 곧 죽을 것 같은 불안감이 엄습했다. 동화은행을 나온 후 8년간 묵혀둔 고통이 한꺼번에 몰려왔다. 최기영(가명·54) 씨는 2006년 발작성 공황장애 진단을 받았다. 지금도 가끔 이런 고통이 그를 찾아온다.

최 씨는 은행을 나온 뒤 학교 선배가 운영하는 조경회사로 옮겨 재무를 맡았다. 회사는 자주 돈이 부족했다. 그럴 때마다 최 씨는 자꾸 자기 돈을 집어넣었다. 이때부터 그는 공황장애를 앓았다. 글로벌 금융위기로 회사가 어려워지자 아예 회사를 인수했다. 인수하자마자 원청회사인 풍림산업은 자기네 미분양 아파트를 사라고 강매했다. 사자마자 1억 원의 손해를 봤다. 2012년엔 매출의 90%를 차지하던 풍림산업이 기업회생절차(법정관리)에 들어가면서 같이 망했다. 최 씨는 “직원들 다 내보내고 4개월은 매일 혼자 사무실에 출근해 멍하니 앉아 있었다”고 말했다.

4년 전부터는 전국을 다니며 전기절감 기계를 팔고 있다. 월급은 없고 팔 때마다 수수료를 받는다. 하지만 이 일만으로는 집에 생활비도 주기 어려웠다. 지난해 5월부터는 1주에 3, 4일씩 대리운전을 시작했다. 삼수생 아들의 학원비는 아내가 대형마트 계산원으로 일하며 댄다.

최 씨에겐 총 2억 원의 빚이 있다. 그중 1억 원은 지인들에게 빌린 돈이다. 최 씨는 “사실 은행 빚 갚는 건 이미 포기했다. 날 믿어준 지인들에게 빌린 돈만은 꼭 갚겠다는 생각으로 일하고 있다”고 말했다.

위성환(가명·46) 씨도 외환위기 이후 직장을 9번 옮겼다. 한 곳에서는 회사가 영업정지를 맞아서, 다른 곳은 회사가 기업개선작업(워크아웃)에 들어가서, 또 다른 곳은 회사가 다른 회사에 인수되면서 그만뒀다. 바로 직전에 다녔던 한 저축은행에서는 권고사직을 통보받은 애 딸린 동료 팀장이 불쌍해서 “처자식 없는 내가 희생하자”면서 회사를 때려치웠다.

전병곤(가명·53) 씨가 동화은행에서 나온 뒤 할 수 있는 일은 자영업뿐이었다. 이듬해 KB국민은행 경력사원 채용시험에 합격했다. 하지만 은행 퇴출 직후 채무불이행자가 돼 최종 합격자 명단에서 빠졌다. 처음엔 회사 선배와 무역업을 준비했지만 사기를 당해 시작도 못 하고 접었다. ‘떴다방’(이동식 중개업소)에서도 일했지만 월급은 거의 받지 못했다. 2001년 시작한 애견사업은 2003년 신용카드 대란으로 경기가 얼어붙으면서 폐업해야만 했다. 현재는 단위 농협에서 안정적인 직장 생활을 하고 있다는 전 씨는 “인생의 황금기인 30, 40대에 한 치 앞도 보이지 않는 짙은 어둠 속을 걷는 기분으로 살았다”며 긴 숨을 내쉬었다.

강유현 yhkang@donga.com·김성모 기자

토요판 커버스토리 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

나민애의 시가 깃든 삶

구독

-

고양이 눈

구독

-

후벼파는 한마디

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[사설]그냥 대학 장학금만 늘릴 게 아니라 졸업장 제값 하게 해야](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130486627.1.thumb.jpg)

댓글 0