[토요판 커버스토리]1997 vs 2017… 한국경제 체질 비교해보면

“외환위기는 물이 끓는 것과 같다. 어떤 계기로 기화점을 지나면 갑자기 수증기로 변해 사라지는 몰락 과정을 겪는다.”

신제윤 전 금융위원장은 지난달 서울 중구 은행회관에서 열린 외환위기 20주년 기념 심포지엄에 참석해 한국이 겪은 국제통화기금(IMF) 구제금융 위기에 대해 이렇게 말했다. 평소에는 잘 드러나지 않지만 일단 문제점이 수면으로 떠오르면 사태는 걷잡을 수 없이 악화될 수 있다는 뜻이었다.

1997년 외환위기는 아시아 경제위기에서 시작됐지만 실은 한국 경제 내부의 문제가 곪아 터진 것이라는 지적이 많다. 기술 경쟁력은 제자리인데 임금상승률이 높아지고 땅값 등이 오르면서 고비용·저효율 구조가 굳어져 나타난 필연적 결과라는 것이다.

1997년 봄 세계적 컨설팅회사인 부즈앨런 앤드 해밀턴은 한국 경제 상황을 ‘넛크래커’(호두까기 기계)에 놓인 호두로 비유했다. 중국의 값싼 인건비와 일본의 기술력 사이에서 경쟁력을 잃게 될 것이라는 경고였다.

우려는 달러 곳간이 마르면서 현실화됐다. 외환위기 직전 4년간(1994∼1997년)의 국제수지 적자 누적액은 441억 달러(약 49조 원)에 이르렀다. 1998년 초 재정경제원(현 기획재정부)은 대통령직인수위원회에 제출한 보고서에서 “반도체 산업의 호황에 따른 허상으로 국제수지 적자의 심각성이 거론되지 못한 채 환율 평가 절하, 관세율 조정 등의 대응책이 적절하게 마련되지 못했다”고 고백했다.

1996년 12월 노동법 개정 파동으로 정치권이 극심한 혼란 속에 빠진 가운데 한보철강(1997년 1월 부도), 기아자동차(1997년 7월 부도유예협약) 등이 잇따라 위기를 맞았다. 한국의 정치와 경제가 불안하다는 인식이 국제금융시장에 급속도로 퍼졌다. 단기자금의 만기 연장이 사실상 불가능해지고 외국 금융기관들은 앞다퉈 자금을 회수해갔다. 1997년 11월 5일 미국 블룸버그는 “한국의 가용 외환보유액이 20억 달러에 불과하다”고 보도했다. 같은 날 오후 홍콩페레그린증권은 ‘지금 당장 한국을 떠나라(Get out of Korea, Right now)’는 제목의 보고서로 결정타를 날렸다. 11월 21일, 국민들은 임창열 경제부총리가 IMF 구제금융을 신청하겠다는 공식 발표를 TV로 접한다. 그날 이후 한국 경제는 외환위기 이전과 이후로 갈리게 된다.

외환위기를 겪은 이후 20년 동안 정부는 글로벌 금융위기를 상시 모니터링하고 경제 체질을 튼튼히 하는 데 힘을 쏟았다. 외환위기 이전만 해도 변변한 일일 외환보유액 보고서 하나 없었지만 지금은 기재부와 한은, 국제금융센터가 함께 24시간 체제로 글로벌 금융시장과 외환 상황을 실시간으로 챙긴다.

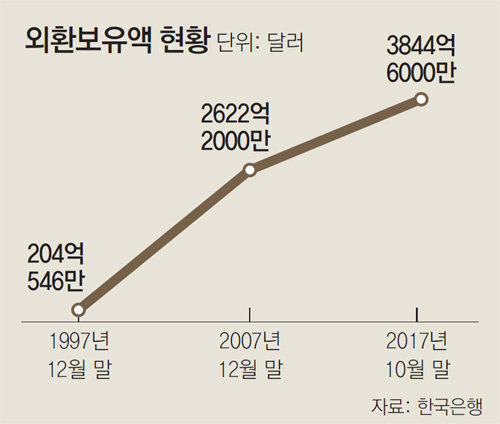

수치로 볼 때 지금의 한국 경제는 20년 전과 비교가 되지 않는다. 달러 보유액은 10월 말 기준 3844억 달러로 세계에서 9번째로 많은 나라가 됐다. 2014년 하반기부터 순대외채권국이 됐다. 경상수지는 66개월 연속 흑자 행진을 기록 중이다. 한국 국가부채 비율은 43.2%로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 7번째로 낮다.

하지만 한국 경제는 여전히 위기에서 자유롭지 않다. 무엇보다 구조개혁이 지지부진하다. 외환위기 직후 정부는 기업, 금융, 공공, 노동 등 이른바 4대 부문의 강력한 구조개혁에 나섰지만 노동과 공공 부문은 지금까지도 제대로 된 개혁을 하지 못했다. 노동 유연성 강화로 비정규직이 양산되고 있지만 한편에서는 정규직의 노동 경직성 문제가 여전하다는 지적이 나온다. 부즈앨런 앤드 해밀턴은 ‘21세기를 향한 한국 경제의 재도약’ 보고서에서 “한국의 노동시장이 경직성을 극복해야 한다”고 거듭 강조했다. 문재인 정부 들어 공공 일자리 81만 개 창출로 대표되는 일자리 정책이 가시화하면서 공공 분야의 비대화도 우려되는 대목이다.

세종=최혜령 기자 herstory@donga.com

토요판 커버스토리 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

사설

구독

-

고양이 눈

구독

-

게임 인더스트리

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0