작전세력 부당이득 작년 2678억

# 2015년 코스닥 상장사인 A사는 중국계 기업으로부터 대규모 투자를 받는 것처럼 공시했다. 일반 투자자들이 몰리면서 주가는 두 달여 만에 약 10배로 뛰었다. 하지만 실제 계약 내용은 공시와 달랐다. 중국계 기업은 이 회사가 공여한 자금으로 증자에 참여하는 것이었다. 실제 회사에 들어오는 자금은 전혀 없는 ‘맹탕 증자’였던 셈이다. 이 과정에서 대주주들은 주식을 팔아 198억 원의 부당이득을 취했다.

# 2016년 상장기업 B사의 전 최대주주와 현 최대주주인 투자조합은 보유 주식을 고가에 팔기 위해 “곧 신약이 개발되고 바이오기업을 인수합병(M&A)한다”는 거짓 정보를 퍼뜨렸다. 이후 물량과 가격을 담합해 주식을 팔았다가 되사는 등의 수법으로 주가를 500% 이상 끌어올렸다. 개인투자자가 몰려들자 이들은 남은 주식을 팔아치워 406억 원을 챙겼다.

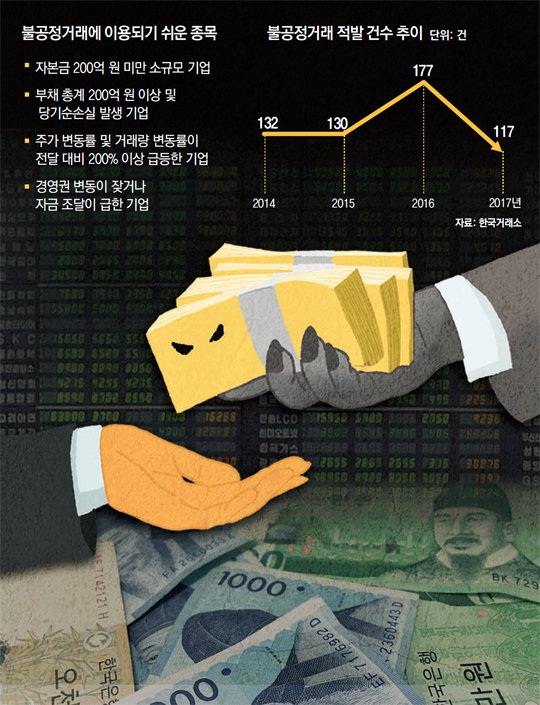

실체가 불확실한 투자조합 등을 내세워 허위 정보를 퍼뜨리고 주가를 조작하는 ‘기획형 불공정거래’가 잇따르고 있어 투자자들이 주의해야 한다. 특히 거래 규모가 작아 주가를 띄우기 쉬운 코스닥 시장의 부실기업들이 시세 조종 세력의 주요 먹잇감이 되고 있다.

특히 ‘기획형 불공정거래’를 이용한 시장 교란 사례가 끊이지 않고 있다. 지난해 이런 방식으로 작전세력이 투자자를 끌어들여 챙긴 부당이득은 13개 종목, 2678억 원에 이른다.

작전세력이 이용한 종목들은 소규모 기업이 많았다. 시세 조종에 활용된 종목 13개 중 11곳이 자본금 200억 원 미만의 소규모 기업이었다. 또 13개 종목은 전달 대비 주가가 평균 239.5% 급등했고, 거래량은 404.8% 늘어난 것으로 집계됐다. 갑자기 주가가 오르거나 거래량이 급증한 종목을 주의해야 한다는 뜻이다.

작전세력은 투자자들에게 호재성 허위 정보를 계속 흘렸다. 자율주행자동차 등 신규 사업에 진출하거나 대형 수출 계약을 맺었다는 내용을 보내는 식이다. 실제 이들 기업은 수백억 원대의 부채가 있거나 적자를 냈지만 투자자들은 이들의 거짓말에 속아 넘어갔다.

최대주주의 지분이 낮고 재무구조가 취약한 기업도 주의해야 한다. 부정거래로 적발된 16종목 중 10종목은 최대주주가 가진 지분이 15%에 못 미쳤다. 직전 사업연도에 당기순손실이 발생한 기업도 14곳(85.7%)이나 됐다. 남승민 거래소 기획심리팀장은 “경영권 변동이 잦거나 자금 조달이 필요한 기업들은 호재성 정보에 작전세력이 개입한 것이 아닌지 눈여겨봐야 한다”고 말했다.

박성민 기자 min@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0