시가총액 1조 원 클럽에 입성한 제약·바이오 기업이 크게 늘고 있지만 이 기업들에 대한 ‘투자 주의보’도 높아지고 있다. 바이오주 거품 논란이 여전한 상황에서 최근 관리종목 지정, 신약 허가 무산 등의 악재가 계속되고 있기 때문이다.

여기에다 투자의 길잡이가 될 기업 정보는 물론이고 증권사의 투자 보고서마저 부실해 투자 위험을 고스란히 개인투자자가 떠안아야 한다는 경고가 잇따르고 있다.

1일 한국거래소에 따르면 지난달 30일 현재 시총 1조 원을 넘은 제약·바이오 종목은 23개로 1년 전(13개)에 비해 77% 늘었다. 특히 코스닥 시장은 시총 1∼4위를 모두 제약·바이오주가 차지했다. 코스닥 시장에서 제약·바이오주는 시총 약 14%를 차지할 정도로 2000년대 초 정보기술(IT) 종목에 이어 새로운 주도주로 자리 잡았다.

제약·바이오 종목의 거품 논란도 여전하다. 이들 기업의 실적 대비 주가 수준을 보여주는 평균 주가수익비율(PER)은 76.48배에 이른다. 미국과 유럽 기업의 PER가 15∼16배 수준인 것과 비교하면 상당히 고평가됐다는 지적이 나온다.

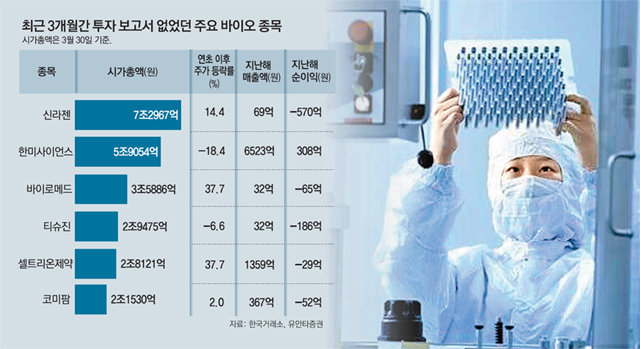

급기야 증권사 애널리스트도 제약·바이오주의 투자 정보 부재를 우려하고 나섰다. 김광현 유안타증권 연구원은 “시총 1조 원이 넘는 상장사 중 최근 3개월간 증권사가 투자의견을 제시하지 않은 26개 종목 중 15개 종목이 제약·바이오 기업”이라고 지적했다. 김 연구원은 “주가가 너무 큰 폭으로 올라 목표 주가 산출에 부담이 생긴 경우도 많지만 기업이 정보 제공에 소극적이라 실적을 추정하기 쉽지 않다”고 덧붙였다.

글로벌 시장에서도 바이오 기업의 미래 가치를 우려하는 목소리가 높다. 글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영은 “포천 500대 기업으로 분류된 글로벌 생명과학 기업 중 75% 이상이 5년 뒤 순위권 밖으로 밀려날 위험에 처했다”는 보고서를 발표했다. 약품 판매량이 예상치의 절반에도 미치지 못하는 데다 아마존, 애플 등 IT 기업들이 헬스케어 사업에 뛰어들면서 기존 제약·바이오 기업이 위협받을 수 있다는 이유에서다.

박성민 기자 min@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![형제애로 마련한 400억…감사 전한 튀르키예[동행]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130402416.1.thumb.jpg)

![“제 패스 받아서 골이 터지면 이강인 부럽지 않아요”[양종구의 100세 시대 건강법]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480612.3.thumb.jpg)

댓글 0