[청년 확성기]<2> 취업성공패키지 현금창구 전락

‘수당 타먹기’로 변질된 취업성공패키지

《부와 지방자치단체가 주관하는 일자리 프로그램이 300개에 육박해도 청년들은 그 효과를 체감하지 못하고 있다. 연간 20조 원이나 되는 일자리 예산이 ‘밑 빠진 독에 물 붓기’가 되고 있는 것은 정책의 가짓수가 적어서가 아니라 집행 과정에 구멍이 뚫렸기 때문이다. 청년과 전문가들은 대중적 인기에 영합하는 각종 수당에만 매몰되지 말고 수요자의 목소리를 반영해 기존 제도를 구조조정하라고 조언하고 있다. 동아일보 청년드림센터와 일자리TF가 대표적 청년 일자리 프로그램인 ‘취업성공패키지’의 문제점을 진단하고 대안을 모색했다.》

“취업준비생들은 절박한데 상담원들은 아무 기업이나 들어가라고 강요하는 듯했어요.”

A대 천안캠퍼스 경영학과를 졸업한 조미정(가명·25·여) 씨가 지난해 정부의 취업성공패키지(취성패)에 참여하면서 받은 느낌은 ‘압박’에 가까웠다. 보험회사 면접을 앞둔 조 씨에게 상담원은 보험업계와 회계업계를 헷갈려하며 엉뚱한 질문만 해댔다.

○ ‘수당 챙기기’ 프로그램으로 전락

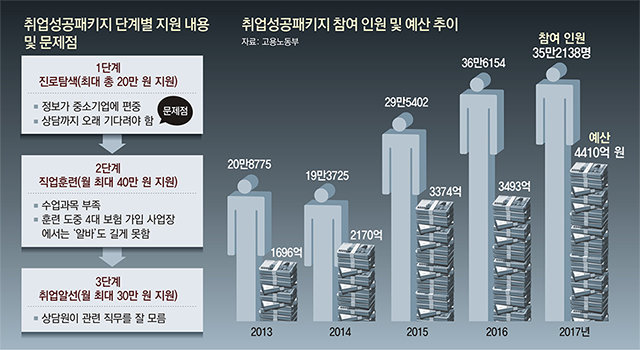

2009년 도입된 취성패는 지난해에만 청년 35만여 명이 참여했다. 이 숫자만 놓고 보면 ‘성공한 정책’이다.

본보 취재팀에 구직 경험을 털어놓은 청년자문단의 생각은 달랐다. 처음엔 구직수당에 솔깃했지만 실질적인 도움을 받기는 어려웠다는 것이다. 조 씨에게 취업 알선 상담을 한 고용센터 직원은 연봉 2000만 원 수준의 회사만 계속 추천했다. 연봉보다 직무 자체가 조 씨의 적성과는 거리가 멀었다. 조 씨는 ‘취업양성소’ 직원들이 실적 경쟁을 하는 것 같았다고 꼬집었다.

서울 소재 대학에 다니는 박정민 씨(가명·24·여)는 “취업에 별 도움이 안 되는데도 프로그램에 참여한 건 결국 돈 때문”이라고 말했다.

○ ‘빨리빨리 취업’ 압박하는 위탁업체

예산만 낭비될 소지가 있는데도 취성패는 별다른 검증작업 없이 외형이 되레 커지고 있다. 작년 취성패 예산은 4410억 원으로 3년 만에 2배로 불어났다.

지난달 4일 직장을 그만둔 이재효 씨(25)는 2단계 프로그램과 연동된 ‘실업자 내일배움카드’를 추천받았다. 이 직업훈련을 받으려면 고용보험이 가입된 번듯한 사업장에서는 주 15시간 이상 일할 수 없다. 더 많이 일하면 구직을 한 것으로 간주돼 카드 발급이 취소되기 때문이다. 좋은 직장에 들어가려고 직업훈련을 받는데 정작 훈련 기간에는 열악한 ‘알바’ 생활을 해야 하는 모순이 빚어지고 있다.

○ 취업실적 평가방식 바꿔야

전문가들은 관리 기능을 강화하라고 주문했다. 김정식 연세대 경제학과 교수는 “정부 감독이 부족하다 보니 위탁업체가 자신의 이익을 위해 비생산적인 활동을 하는 측면이 있다”고 진단했다.

위탁이 불가피한 측면이 있지만 일부 센터라도 정부가 직접 관리하면서 모델을 만들어야 한다는 제언도 나왔다. 이병훈 중앙대 사회학과 교수는 “정부 주도 취업센터와 민간 위탁업체 사이의 경쟁을 유도하면 서비스의 질을 높일 수 있을 것”이라고 말했다.

▼연봉 묻자 “인터넷에 다 나오는데”▼

“상담사들, 푸념은 받아주지만 구직 도움되는 전문지식 부족”

“A식품 어때요? 상경계열은 우대도 해줘요.”(취업컨설팅 상담사)

“저는 상경계열 아닌데요.”(강모 씨·25·서울 K대 인문계열)

“떨어지면 어쩔 수 없지만 한번 써 봐요.”(상담사)

지난해 8월부터 취업성공패키지(취성패)에 참여하고 있는 강 씨는 2월 말 취업상담에서 20분 동안 5군데를 추천받았다. 식품, 의약, 유통, 인터넷쇼핑, 화장품 관련 업체였는데 추천 기준을 도통 알 수 없었다. 상담사가 해당 기업을 잘 알고 있는지도 의문이었다.

처음에 상담사는 강 씨에게 “B의약회사에 지원을 해보라”고 권했다. 강 씨가 자신의 적성과 거리가 너무 멀다고 하니 규모가 큰 편인 한 인터넷쇼핑 회사를 추천했다. 연봉이 궁금하다고 하자 상담사는 “(인터넷에) 찾아보면 많이 나와 있다”고 얼버무렸다.

이어진 상담도 주로 ‘백화점 식’ 추천이었다. 그나마 상담사가 “작은 곳에라도 취업해서 한 달 정도 다니면 자신감이 생긴다. 취업은 누구나 하는 것이니 용기를 내라”고 조언해줄 때는 강 씨의 입가에도 희미한 미소가 떠올랐다.

강 씨는 상담사가 중소기업에 원서를 넣어보라고 할 때마다 정해진 답안지를 인쇄기로 찍어내듯 “넣어볼게요”라고 했다. 본심이 아니다. 그는 “4년제 대졸자들이 희망하는 곳은 대기업인데 눈높이를 낮추라고만 하니 부담스럽다”고 했다. 일부 상담사는 강 씨보다 현실을 몰랐다. 그는 “상담사들이 취준생의 ‘푸념’을 받아줘 위로가 되기도 한다”면서도 코앞에 닥친 구직 걱정을 실제로 덜어주진 못한다고 털어놨다.

교육부의 진로정보망인 ‘커리어넷’과 고용노동부의 고용정보망인 ‘워크넷’에 쌓인 취업 빅데이터를 분석해 취준생 개개인의 상황에 맞게 제공해야 한다는 지적이 나온다. 한요셉 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 “전문적인 수준의 상담이 필요한데 현재의 상담 방식으로는 대졸자들의 수요를 충족하기 어렵다”고 지적했다.

구특교 kootg@donga.com·김수연 기자·김준일 jikim@donga.com·신무경 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0