[주52시간 태풍이 온다]<8·끝>방송-영상제작업계 혼란

“부산 촬영이면 서울에서 왕복하는 데만 8시간이 넘게 걸리는데, 이건 근로시간에 포함되는 건가요?”

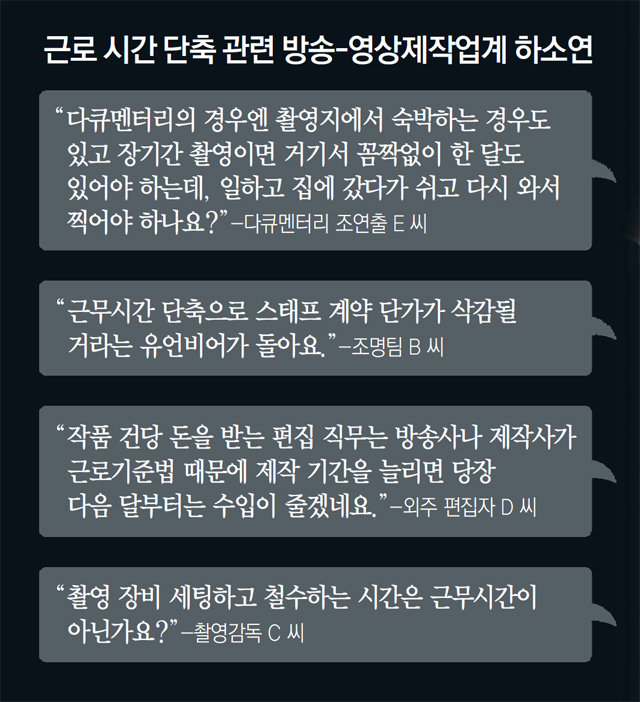

드라마 스태프인 A 씨는 “지방 촬영은 스태프 모두 전세버스를 타고 가는 게 관행”이라며 “7월부터 주 52시간 근로제를 시행하면 지방 촬영지에서 알아서 모이라고 할까 봐 걱정”이라고 말했다.

근로기준법 개정으로 ‘근로시간 및 휴게시간의 특례’를 적용받는 업종에서 방송업, 영상·오디오 제작 배급업이 제외돼 해당 업계가 큰 혼란에 빠졌다. 콘텐츠 제작자들은 ‘개정 취지엔 공감한다’면서도 업계 특성을 무시한 일괄적 시행으로 오히려 임금만 줄어들고 제작환경은 열악해질 거란 우려를 제기한다.

후반 작업을 담당하는 컴퓨터그래픽(CG)업체나 편집회사도 사정은 비슷했다. 한 외주 편집사 대표는 “편집은 ‘몰입’의 영역인데, 근무시간 다 됐다고 끊을 수가 있나”라며 “작품당 돈을 받는 직무라 제작기간을 늘리면 당장 수입이 줄어들 수도 있다”고 내다봤다.

물론 현장 근로자들은 제도의 취지에는 대체로 공감했다. 그간 방송계의 살인적인 노동시간은 사회적 이슈가 되기도 했다. 발전차 기사로 한국방송스태프노조 설립을 준비하는 김두영 씨는 “오전 7시 방송국을 출발해 다음 날 오전 4시에 해산하는 날도 비일비재하다. 평균 19.5시간씩 주 5일을 일하는 셈”이라며 “이렇게 지쳐 ‘동태 눈’이 돼 일하면 사고가 잦을 수밖에 없다”고 말했다. 다큐멘터리 조연출 A 씨도 “충분히 쉴 수 있다면 환영할 소식”이라고 말했다.

문제는 이번 제도가 의도는 좋아도 처우가 열악한 근로자들의 대우를 오히려 악화시킬 수 있단 점이다. 제작기간이 길어지면 제작비 상승이 불가피하다. 업계에선 30% 이상 증가할 것이라는 게 중론. 본보 취재 결과 지상파 방송사 등은 줄어든 근로시간만큼 스태프 임금이나 하도급 단가를 낮출 방침을 세우고 있었다.

‘한류’를 이끌어온 콘텐츠 경쟁력 하락과 산업 위축도 우려된다. 영화제작사 관계자는 “제작비 상승으로 인해 신선하지만 흥행이 불투명한 작품에는 투자를 꺼리게 될 것”이라고 말했다. 해외 콘텐츠 대비 경쟁력 저하를 우려하는 목소리도 나온다.

현장에선 업계 특성을 고려한 ‘유연근로제’가 필요하다는 지적도 나온다. 김영섭 SBS 드라마본부장은 “6개월이나 1년 단위로 주 52시간을 지킬 수 있는 탄력근로제 도입을 정부에 요청할 생각”이라고 말했다. 한 드라마 제작사 대표도 “업종 특성상 미니시리즈 촬영 4개월 동안 집중해서 일하고, 촬영이 끝나면 프로듀서를 포함한 스태프가 일반 직장인보다 쉴 수 있는 기간이 길다”고 했다.

유승호 강원대 교수(문화경제학회장)는 “노동시간 중심 규제가 콘텐츠처럼 창의적 분야에서는 맞지 않는 부분이 많다”며 “사용자가 장시간 근로수단으로 악용하지 않는다는 전제하에 탄력근로제를 확대해야 한다”고 말했다.

조윤경 yunique@donga.com·이지운 기자

근로시간제 개편 >

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0