[장관 후보자 검증]이재갑 고용노동부 장관 후보자

차관시절 환노위 발언 전수분석

이재갑 고용노동부 장관 후보자는 고용부에서만 30년 넘게 근무한 정통 관료 출신이다. 고용 분야 요직을 두루 거쳐 현 정부의 약점으로 꼽히는 일자리 창출의 적임자라는 평가를 받는다. 하지만 이 후보자는 이명박 정부 말기인 2012년 6월∼2013년 3월 고용부 차관으로 재직하면서 각종 노동법안에 앞장서 반대하는 등 친(親)기업 성향을 보이기도 했다. 국가가 노동시장에 지나치게 개입하는 데 반대해 온 이 후보자가 문재인 정부에서 소신을 유지할지 주목된다.

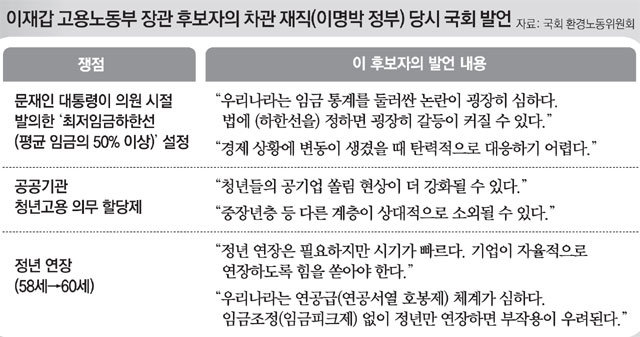

동아일보는 이 후보자의 ‘노동 철학’을 검증하기 위해 이 후보자가 차관 시절 참석한 국회 환경노동위원회 법안심사소위원회 회의록을 전수 조사했다. 당시 쟁점은 정년 연장(58세→60세)이었다. 여야 의원들은 고령화 사회에 대비해 정년을 늘리는 데 공감을 이뤘지만, 시행 시기와 임금피크제를 의무화하는 방안을 놓고 대립했다.

당시 이 후보자는 “정년 연장은 필요하지만 시기가 빠르다”며 “기업이 자율적으로 연장하도록 힘을 쏟아야 할 시점”이라고 말했다. 노사가 자율로 60세 정년을 정착시키는 흐름이 만들어진 이후 법제화해야 한다는 ‘소신’을 밝힌 셈이다.

결국 이 후보자의 주장에 따라 60세 정년은 2016년 300인 이상 사업장부터 단계적으로 시행됐고, ‘임금체계 개편 등 필요한 조치를 해야 한다’는 문구가 관련 법에 담겼다.

문재인 대통령이 의원 시절 대표 발의한 최저임금법 개정안을 이 후보자가 강하게 반대한 점도 눈에 띈다. 당시 문 대통령은 최저임금을 국내 근로자 평균 임금의 50% 이상이 되도록 하는 법안을 발의했다. 일종의 최저임금 하한선 제도다.

이에 이 후보자는 “법에 목표 지향점을 설정하는 것은 부적절하다”고 잘라 말했다. 그는 “우리나라는 임금 통계를 둘러싼 논란이 심하다”며 “법에 50%라는 기준을 두면 굉장히 갈등이 커질 수 있다”고 지적했다. 임금통계와 기준이 제각각인 상황에서 오히려 혼란을 증폭시킬 수 있다는 것이었다.

이 후보자는 또 당시 여야가 함께 추진한 공공부문 청년고용 의무할당제를 두고 “공기업 쏠림 현상이 심화될 수 있다”며 반대했다. △간병인 최저임금 적용 △파견 규제 확대 등에도 반대 의견을 냈다. 결국 이 후보자는 정부가 노동시장에 가급적 개입하지 않아야 한다는 소신을 갖고 있는 셈이다.

한편 이 후보자가 2000년 서울 서초구 방배동 아파트를 3억7000만 원에 사면서 이른바 ‘다운계약서’를 작성해 1억5000만 원으로 신고한 뒤 취득세 등을 탈루한 것으로 확인됐다. 이 후보자 측은 “송구스럽다”며 “미납된 세금을 파악해 납부하겠다”고 밝혔다.

유성열 기자 ryu@donga.com

장관 후보자 검증 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

청계천 옆 사진관

구독

-

사설

구독

-

동아광장

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0