다중채무 500조… 파산 경고음

소규모 유통업체를 운영하던 김모 씨(43)는 3년 전 고심 끝에 사업을 접었다. 늘어나는 빚을 감당할 수 없었기 때문이다. 사업이 악화되자 그는 시중은행을 비롯해 저축은행, 캐피털사 등에서 닥치는 대로 돈을 빌렸다. 빚 돌려 막기를 하느라 신용카드도 어느새 5개까지 늘어났다. 김 씨는 “사업을 유지하려고 대출을 받기 시작했는데, 빚이 빚을 낳아 감당할 수 없는 지경이 됐다”며 “한 달에 내는 이자만 100만 원이 넘자 폐업을 결정했다”고 털어놨다.

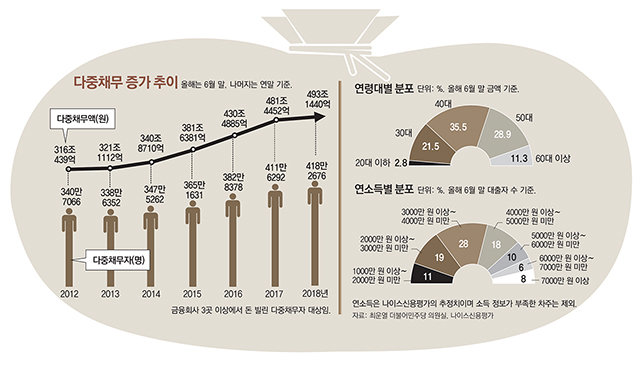

미국발(發) 금리 상승이 가속화하는 가운데 금융회사 여러 곳에서 빚을 진 취약계층의 다중채무자들이 한국 경제를 흔드는 ‘뇌관’이 될 수 있다는 우려가 커지고 있다. 특히 경제의 ‘허리’ 역할을 하는 40대 다중채무자가 빠른 속도로 늘어나고 있어 가뜩이나 움츠러든 경제 활력을 떨어뜨린다는 지적이 나온다.

○ 40대 다중채무자 가장 많아

40대 다중채무자가 급증한 배경에는 사상 최악의 고용난이 영향을 미쳤다는 분석이 많다. 8월 고용동향에 따르면 거의 모든 연령에서 고용 충격이 이어졌지만 40대의 타격이 유독 컸다. 40대 취업자의 감소 폭(전년 동월 대비)은 15만8000만 명으로 1991년 12월(―25만9000명) 이후 26년 8개월 만에 가장 컸다. 윤창현 서울시립대 경영학부 교수는 “40대 가장들은 교육비, 생활비 등 당장 쓸 곳이 많은데 실직으로 소득이 끊기면 대출로 생계를 유지할 수밖에 없다”고 말했다.

최저임금 인상과 경기침체의 타격을 크게 받는 자영업자 중에서도 다중채무자들이 빠르게 늘고 있는 것으로 분석된다. 김정식 연세대 경제학과 교수는 “자영업자의 대출 증가율이 꾸준히 늘고 있다”며 “매출 감소로 자영업자들의 상환 능력이 떨어지면 자영업자 다중채무가 악성 채무로 이어져 부실화할 우려가 높다”고 분석했다.

○ “대출 수요 억제책 마련해야”

이들 취약계층 다중채무자는 금리가 조금만 올라도 대출 연체나 파산으로 이어질 위험이 크다. 최근 미국발 금리 인상으로 국내 시장 금리도 빠르게 뛰고 있어 이들의 빚 상환 부담은 가중되고 있다. 윤창현 교수는 “소득은 제자리인데 금리 상승으로 이자 부담이 늘면 또 돈 빌릴 곳을 찾을 수밖에 없다”며 “특히 취약계층은 지금처럼 대출 규제가 강화되면 고금리 사채시장으로 내몰릴 가능성이 높다”고 말했다.

전문가들은 고위험 다중채무자를 가려내 이들을 구제할 수 있는 ‘핀셋형’ 대책을 내놓아야 한다고 입을 모았다. 조영무 LG경제연구원 경제연구센터 선임연구원은 “정부가 대출 고삐를 조일수록 무너지는 가계가 늘어난다”며 “단순히 대출을 억제하는 대책만 내놓을 것이 아니라 취약계층의 대출 수요를 줄일 수 있도록 저소득층 지원 대책, 자영업 대책 등을 아우르는 종합 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.

김성모 mo@donga.com·조은아 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0