한경연, 업종별 협회 설문… 8월 동아일보 조사와 비슷한 결론

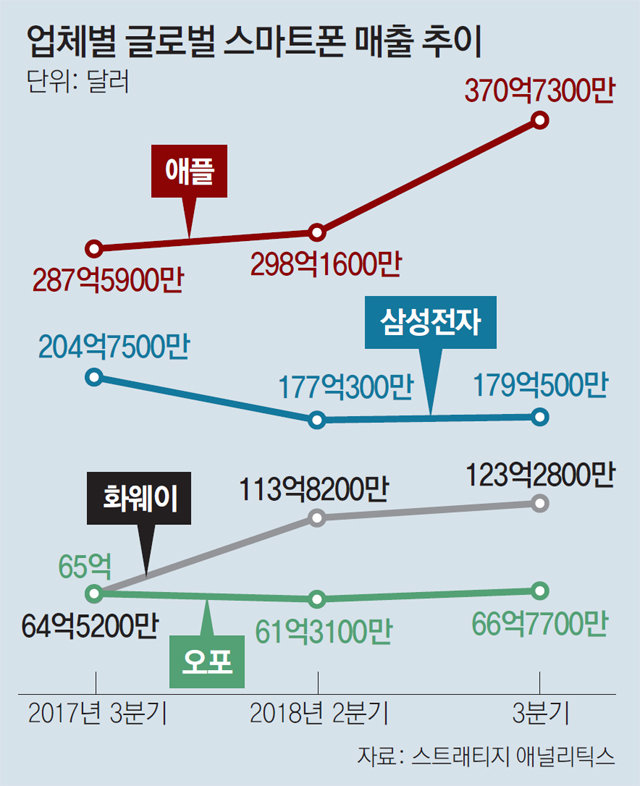

올해 9월 삼성전자 임원 회의에서는 “스마트폰 사업은 이미 정점을 찍었다”는 냉정한 자기 평가가 내려졌다. 중국 화웨이가 삼성전자를 넘어서기까지 앞으로 3년, 길어야 5년 남았다는 얘기였다. 회의에 참석했던 한 관계자는 “화웨이가 최근 자체 모바일 애플리케이션 프로세서(AP)를 만들며 기세등등하다”며 “삼성전자가 모바일과 반도체 다음 먹을거리를 찾아야 한다는 내부 우려가 컸다”고 전했다.

삼성전자의 위기감은 ‘엄살’이 아니라는 각 연구기관의 경고가 이어지고 있다.

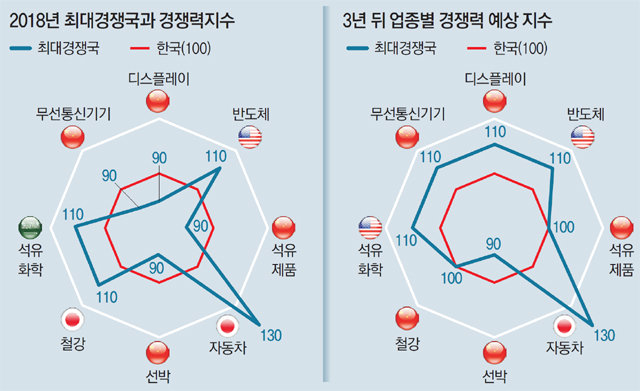

25일 한국경제연구원은 “한국의 수출 상위 8대 주력 업종의 글로벌 경쟁력이 3년 뒤면 중국 등 경쟁국에 크게 밀릴 것”이라는 조사 결과를 내놨다. 올해 한국이 글로벌 경쟁력 우위를 가지고 있는 업종은 △무선통신기기 △디스플레이 △석유제품 △선박 등 4개지만 3년 뒤엔 1개(선박)로 줄어든다는 것이다. 4개 우위 업종 모두 현재, 그리고 3년 뒤 최대 경쟁 국가로 중국을 꼽았다. 이번 조사는 11월 7일부터 13일까지 관련 협회에 3년 뒤 경쟁력 수준 등을 묻는 방식으로 이뤄졌다.

이번 한국경제연구원 조사결과에 따르면 한국의 주력 업종별 경쟁력을 100으로 간주했을 때 중국의 무선통신기기와 디스플레이, 석유제품, 선박은 모두 90으로 아직은 한국에 비해 경쟁력이 떨어지는 것으로 집계됐다. 하지만 3년 뒤엔 중국의 무선통신기기와 디스플레이는 각각 110으로 올라서 한국을 넘어설 것으로 나타났다.

변화는 이미 업계 곳곳에서 나타나고 있다. 화웨이, 오포, 비보 등 중국 주요 스마트폰 제조사들은 자국 시장을 넘어 인도 등 신흥 시장에서 기존 삼성전자의 아성을 위협하며 2위 자리를 넘보고 있다. 디스플레이 역시 중국발 액정표시장치(LCD) 업체들의 저가 공세에 시장 가격이 크게 떨어지고 있다. 지난달엔 중국 스타트업 업체인 ‘로욜’이 바깥쪽으로 접히는 아웃폴딩형 폴더블폰 시제품을 세계 최초로 공개해 화제가 되기도 했다.

철강은 올해까진 한국의 최대 경쟁국이 일본(110)인데 3년 뒤엔 중국(100)이 일본을 제치고 한국 수준의 경쟁력으로 올라설 것으로 전망된다.

철강업계 관계자는 “아직 중국은 양적 성장 수준에 그치고 있지만 미중 무역갈등, 보호무역주의 발동, 자동차·건설 등 전방산업 위기 여파로 한국 철강업은 새로운 시장을 개척하지 않으면 안 된다는 위기가 가중되고 있다”고 말했다.

4대 우위 업종 중에서는 선박만 중국의 3년 뒤 경쟁력 지수가 90에 머무르며 한국에 뒤처질 것으로 전망됐다.

한편 업종별 기술 선진국과 비교해 △반도체 △철강 △자동차 △석유화학 등 4개 주력 업종은 한국이 여전히 경쟁력 비교 열위로 나타났다. 한국이 100이라면 반도체는 미국(110), 철강은 일본(110), 석유화학은 사우디아라비아(110), 자동차는 일본(130)이 각각 앞서고 있었다.

자동차의 경우 한국 자동차 생산의 80%를 차지하는 현대·기아자동차의 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 76% 줄어들며 위기에 직면한 상태다. 자동차업계 관계자는 “신차 개발과 생산에 시간이 오래 걸려 4, 5년 내로 경쟁력을 회복하긴 쉽지 않을 것”이라며 “가격 경쟁력이라도 회복할 수 있도록 생산성 증대에 나서야 하는데 노동 비용이 높아지고 있어 그마저 어렵다”고 말했다.

김지현 jhk85@donga.com·김현수 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0