[당신의 노후는 안녕하십니까]〈2〉선진국은 연금개혁 어떻게 했나

‘리스터연금’에 年소득 4% 넣으면 정부가 납입액의 최고 90% 지원

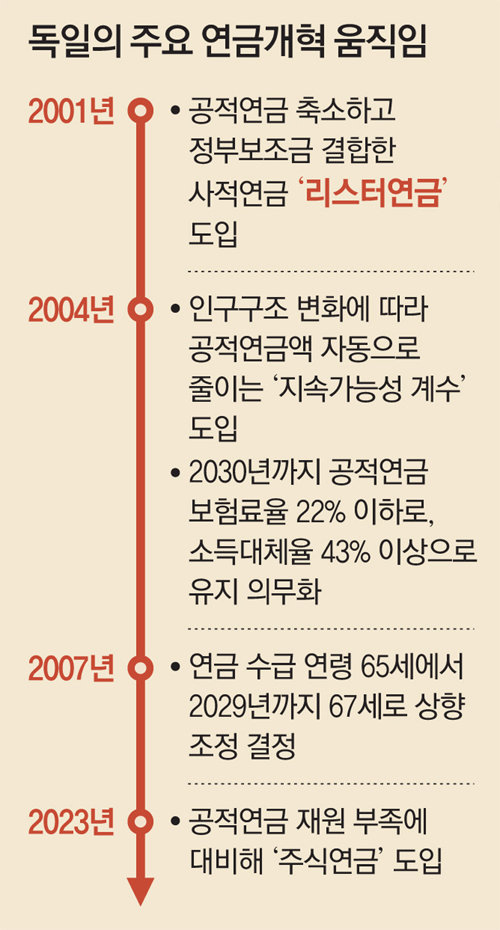

수급연령 2029년 67세로 늦추고 내년 ‘주식연금’ 도입, 재원 보완

‘리스터연금’에 年소득 4% 넣으면 정부가 납입액의 최고 90% 지원

수급연령 2029년 67세로 늦추고 내년 ‘주식연금’ 도입, 재원 보완

독일 베를린의 광고회사에 다니는 한노 밀덴부르거 씨(44)는 20년째 사적연금 ‘리스터연금’을 붓고 있다. 그는 연봉 8만 유로(약 1억950만 원)를 받지만 노후는 고민이다. 과거 휴직 기간이 길어 다른 고소득자에 비해 공적연금이 많지 않은 데다 이직을 많이 해 퇴직연금도 적기 때문이다.

○ 공적연금 줄어든 자리 메운 리스터연금

이렇게 도입된 리스터연금은 가입자가 연소득의 4%를 넣으면 정부가 납입액의 30∼90%가량을 지원한다. 소득이 적고 자녀가 많을수록 정부 보조금은 늘어난다.

디나 프로모트 독일연금공단 연구원은 “당시 연금개혁이 가능했던 건 ‘이대로 가면 연금제도가 무너진다’는 공감대가 있었고 연금을 받는 사람, 내는 사람, 정부 등 모든 주체가 부담을 짊어지는 구조로 갔기 때문”이라고 했다. 연금 수급자는 덜 받고, 납입자는 더 내고, 국가는 리스터연금 지원을 통해 소득을 보전하는 방향으로 합의가 이뤄진 것이다.

○ “독일 연금개혁은 계속된다”

독일 연금 제도는 이후로도 ‘재정 안정성’과 ‘노후 소득 보장’의 균형점을 찾는 방향으로 보완돼 왔다. 2004년엔 일하는 사람에 비해 수급자가 많아지자 인구구조에 따라 연금액을 자동으로 줄이는 ‘지속가능성 계수’를 도입했다. 그러면서도 2030년까지 공적연금 보험료율을 22% 이하로, 소득대체율은 43% 이상으로 유지하도록 해 노후 안전망 역할이 무너지지 않도록 했다. 독일 연금개혁은 여전히 진행형이다. 내년부터 공적연금 재원을 보완하기 위해 ‘주식연금’을 도입한다. 정부예산 일부를 떼어 일종의 국가 펀드를 만든 뒤 주식 투자 등으로 운용해 공적연금 부족분을 메울 계획이다. 리스터연금 수익률을 높이기 위해 적립금을 ‘중위험·중수익’ 상품에 투자하는 방안도 논의되고 있다. 선택 가입인 리스터연금을 의무 가입으로 바꿔 정부가 운용하는 방식도 거론된다.

최근엔 노동시장과 연계해 연금 제도를 보완해야 한다는 요구가 커지고 있다. 요하네스 가이어 독일경제연구원 부국장은 “연금 재정을 탄탄하게 하는 가장 중요한 방법은 고용을 확대해 연금 납입자를 늘리는 것”이라며 “안정적인 연금 제도를 유지하려면 고령자, 여성, 이민자 등을 노동시장으로 끌어들여야 한다”고 했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0