[경제 Inside Out] 업계 최고 영업이익률 올린 비결

레이저센서 도입해 불량률 낮추고, 실시간 ‘제품 판매 시스템’ 협업

원자잿값 치솟자 가나産 코코아 확보

경영 계획땐 ‘내년 매출목표’ 대신

“단지 올해보다 더 나은 실적내자”

카카오 작황이 나빠 코코아(카카오콩을 가공한 것) 가격이 3배 이상 급등한 4월 중순, 오리온 글로벌구매팀은 급히 아프리카 가나행 비행기에 몸을 실었다. 온몸에 두드러기가 나고 배앓이를 하는 와중에도 현지 업체들과 끊임없이 미팅을 가졌다. 출장 열흘째 되던 날, 오리온은 양질의 가나산 코코아를 확보할 수 있었다. 국내 제과업체 중 단연 돋보이는 영업이익률을 내는 ‘오리온식 실리 경영’의 한 단면이다.

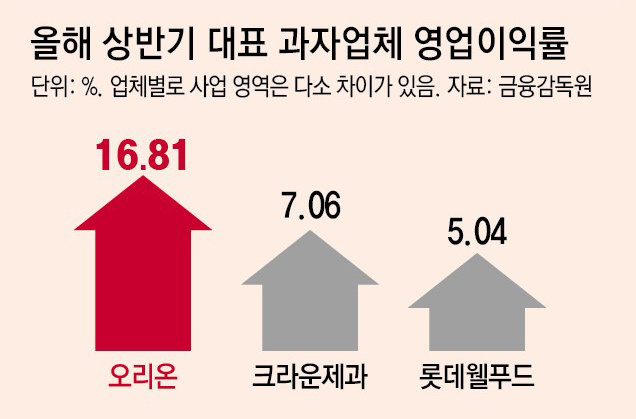

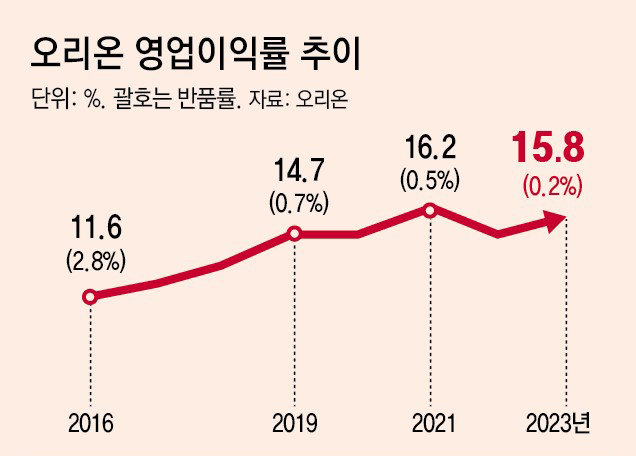

19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 오리온의 올해 상반기(1∼6월) 영업이익률(매출액 대비 영업이익 비율)은 16.8%다. 2019년(14.7%)부터 한 번도 14% 아래로 내려간 적이 없다. 경쟁 제과업체들이 대부분 한 자릿수 영업이익률에 머물러 있는 것과 비교된다. 동아일보는 신동엽 연세대 경영대 교수와 함께 오리온의 경영 비결을 분석해 봤다.

● 레이저 센서로 불량률 0%대로 낮춰

오리온의 대표 제품인 초코파이는 과거 한쪽으로 마시멜로가 쏠리는 불량품이 종종 발생했다. 컨베이어벨트를 타고 움직이는 비스킷에 마시멜로를 쏘는데 가끔 비스킷 정렬, 이동 속도에 따라 조준이 잘못되면 생기는 현상이었다. 시행착오 끝에 오리온 생산설비팀은 레이저 센서를 도입했다. 레이저 센서로 비스킷 정렬을 맞추고 컨베이어벨트의 속도를 조절해 마시멜로를 정확한 타이밍에 비스킷 위에 쐈다. 레이저 센서는 마시멜로 양도 측정해 불량품은 탈락시켰다. 오리온 관계자는 “레이저 센서 도입 후 초코파이 불량률이 0%대로 떨어졌다”고 말했다.

신 교수는 “고도의 기술이 필요한 산업에서 적용하는 방식을 전통적인 제과 산업에 적용해서 성과를 낸 것”이라며 “지난 10년간 기술 경영을 글로벌 스탠더드 수준으로 끌어올리면서 다른 제과업체들과 차별화를 할 수 있었다”고 분석했다.

POS 시스템을 도입하던 해 2.8%였던 반품률은 꾸준히 감소해 2022년부터는 0.2%대로 떨어졌다. 시장의 반응을 실시간으로 파악해 물류, 생산, 영업팀 모두 참고하면서 그에 맞춰 대응하기 때문이다. 오리온 관계자는 “즉각적인 시장 반응 파악으로 생산량과 유통채널 공급량을 조절함으로써 소비자에게 신선도 높은 제품을 제공하는 동시에 비효율적인 판촉 활동도 줄어들었다”고 말했다. 그는 이어 “과자 소비기한은 짧게는 5개월에서 길게는 1년이지만, 만들어진 지 얼마 안 된 제품이 더 맛있다”고 귀띔했다.

신 교수는 월마트가 세계 최고 유통기업이 될 수 있었던 방식도 납품업체들이 재고를 실시간으로 알 수 있게 해 관련 비용을 혁신적으로 줄였기 때문이라고 했다. 유통업체가 썼던 방식을 제조업체인 오리온이 내부 밸류체인에 사용함으로써 혁신을 가져왔다는 것이다.

오리온식 실리 경영은 경영 계획을 세울 때 ‘내년 매출 목표’를 세우지 않는 것도 특징이다. 오리온의 한 임원은 “단지 올해보다 더 나은 실적을 내는 게 목표”라고 했다. 높은 영업이익률 역시 전년보다 나은 실적을 위해 고민한 결과물일 뿐이라는 것이다. 신 교수는 “사업 목표를 숫자로 정하면 더 많은 성과를 낼 수 있음에도 적정 수준에서 만족하는 경우가 많다”면서 “목표치를 제시하지 않는 데 대한 리스크가 있긴 하지만 임직원들의 성과 상한선을 없앨 수 있는 효과적 경영 방식”이라고 평가했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0