역사적 인물에 대한 평가는 동전의 양면과도 같다. 특히 “모든 역사는 현대사”라는 한비자의 말처럼 현재 상황에서의 재해석은 때로 극단적인 시각을 낳기도 한다. 요즘 이 같은 복권(復權)의 세례를 많이 받고 있는 대표적인 인물이 진시황이 아닌가 싶다. 분서갱유를 저지른 폭군에서 ‘중국 역사 최초로 통일국가를 완성한 대영웅’으로 재평가받고 있기 때문이다.

이런 시각의 변화에는 중국의 약진이라는 오늘의 현실도 크게 작용한 것으로 보인다. 즉 지난 세기 몰락했던 중국이 최근 다시 세계 강자의 지위를 되찾고 있는 상황과 무관치 않다는 것이다.

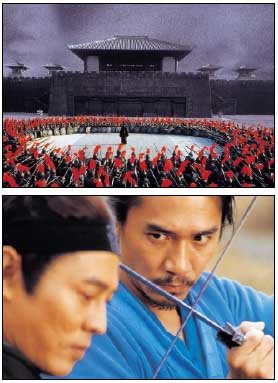

최근 개봉돼 화제를 모았던 영화 ‘영웅’(사진·감독 장이모)은 그런 분위기를 내비친다. ‘영웅’은 진시황 시대를 배경으로 한 무협극이다. 그러나 현란한 칼 솜씨 경연 뒤에는 음미할 만한 메시지가 들어 있다.

전국 7웅이라 불렸던 일곱 나라가 지배하던 전국시대의 중국 대륙. ‘전국(戰國)’이라는 말이 시사하듯 이들 나라는 패권을 놓고 피비린내 나는 싸움을 벌였다. 그 앞의 춘추시대까지 합하면 기원전 8세기에서 3세기 초까지, 무려 500년간이나 지속된 전란기였다. 전쟁이 그렇게 장기화된 것은 뚜렷한 강자가 없었기 때문이었다.

바로 그때 나타난 사람이 진나라의 왕 영정이었다. 영화는 이미 절반이 넘는 중국 대륙을 평정한 그가 나머지 여섯 국가의 암살 표적이 돼 있던 상황에서 출발한다. 영정을 노리는 무서운 자객이 3명 있었다. 영정은 자신의 주위 백 보 안에 그 누구도 가까이 오지 못하도록 하고 이들의 목에 많은 돈과 관직을 현상금으로 내걸었다. 어느 날 지방의 미천한 장수 무명이 정체 모를 세 개의 칠기상자를 가지고 영정을 찾아온다. 그는 자신이 세 자객을 모두 처치했다고 주장하며 그들의 무기를 증거로 제시한다. 그러나 영화가 결말로 치달으면서 자객들이 영정을 죽이는 걸 포기했다는 사실이 드러난다.

이들은 왜 폭군을 암살하는 걸 포기했을까. 거기에 이 영화의 메시지가 들어 있는 셈이다. 그 해답은 한 자객의 말에서 찾을 수 있다. “백성들이 고통에서 벗어나는 길은 전쟁을 끝내는 것, 즉 통일이며 그걸 이뤄낼 수 있는 사람은 영정이다.”

이를테면 천하의 안정과 백성의 안정이라는 ‘대의’를 위해 소의를 희생한다는 얘기다. 어찌 보면 낭만적으로 비칠 수도 있다. 그러나 그건 오랜 전란에 지친 민중의 염원을 반영한 지극히 현실적인 입장이었다. 그 같은 안정에 대한 욕구는 단지 혼란에 지친 민중의 심정을 반영하는 것만은 아니었다. 당시의 경제적 조건이 안정을 원하고 있었다. 전국시대는 시장경제가 본격적으로 발달하면서 상인계급이 커나가던 시기였다. 프랑스 등 근대 유럽의 역사에서도 봤듯이 상인들은 절대왕정과의 유착을 통해 많은 것을 얻는다. ‘중상주의와 절대왕권의 동거’가 그걸 잘 보여준다. 누구든 창칼만 잘 쓰면 무사가 될 수 있게 된 춘추전국시대에 귀족 지배질서가 무너지면서 새로운 주도계층으로 부상한 신흥 상인들은 안정적인 상업활동을 할 수 있는 체제를 필요로 했다. 영정의 후원자인 여불위가 대상인이었다는 것도 그 같은 배경과 연관이 깊다.

공자 이래의 제자백가가 사상의 자유경쟁을 끝내고 ‘법가’라는 학파가 주류를 이루게 된 것도 같은 이치다. 순자의 성악설을 이어받은 이사와 상앙의 법가는 법과 벌을 내세워 중앙집권적인 체제 안정에 필요한 논리를 제공했던 것이다. 이 영화는 시사회를 여는 과정에서도 재미있는 장면을 연출했다. 의미심장한 장면이기도 했다. 지난해 12월 우리의 국회의사당 격인 베이징 인민대회당에서 시사회를 연 것이다. “진시황이 통일을 이뤘기에 지금의 중국이 있다”고 한 사회자의 말은 진시황에 대한 현재 중국의 시각을 보여주는 것이었다.

공산주의 중국에서 인민의 희생을 강요한 폭압적 군주가 영웅으로 평가받고 있다는 건 아이러니다. 긴 잠에서 깨어나고 있는 ‘거인’ 중국의 기세가 느껴진다.

이명재 기자 mjlee@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[영화로 보는 경제 이야기]‘영웅’](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2003/04/18/6892143.1.jpg)

댓글 0