6월 4일 월요일 맑음.

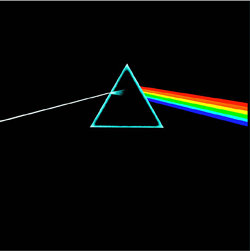

어둠, 달의 뒤편보다 어두운. 트랙#11 Pink Floyd ‘Eclipse’(1973년)

어둠.

그가 날 찾아온 건 며칠 전 밤이었다. 정확히는 1일 오전 3시 45분 일본 도쿄 P호텔 2815호실.

욕조에 있었다. 샤워기의 물을 맞으며. 룸메이트인 후배의 외침이 욕실 문을 넘었다. “저, 옆방 좀 다녀올게요.” 경쾌하게 답했다. “그래요!” 쏟아지는 물에 벗은 몸을 맡긴 난 반쯤 취기가 올라 콧노래마저 흥얼거리던 참이었다.

3분쯤 흘렀을까. 공포는 잦아들고 괴이한 평화가 왔다. 시각 대신 예민해진 후각은 샤워 젤의 베리 향을 깊이 빨아들였다. 다시 콧노래가 흘렀다. 이제 몸에 감긴 액체는 양수(羊水)로 느껴졌다. 태어나기 전의 어둠과 습기가 이랬을까. 알 수 없는 행복감이 욕조 밖으로 흘러넘쳤다. 샤워 커튼을 열어젖혔다.

젖은 머리칼이 곤두섰다. ‘보이지 않는 세면대 위 거울은 지금 어떤 상을 비추고 있나’라는 생각에 다급해졌다. 물기 흐르는 나신으로 욕실 문을 열어젖혔다. 세월이 지나가듯 동작은 느리게 흘렀다. 옷걸이를 향해 필사적으로 손을 뻗쳐 재킷에 든 방 키를 찾아냈다. 키를 키홀더로 가져갔다. ‘됐다.’ 어둠이여, 나의 비수를 받아라. ‘철컥.’

승리의 맛은 기대와 달리 씁쓸했다. 어둠이 걷히자 꿈을 깬 아침처럼 형용 못할 박탈감이 찾아왔다. 10분 동안의 ‘상상극장’은 끝이 났다. 음악을 틀었다.

어둠보다 어두운 건, 적막이었다.

임희윤 기자 imi@donga.com

임희윤 기자의 싱글노트 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

현장속으로

구독

-

광화문에서

구독

-

동아광장

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[임희윤 기자의 싱글노트]절정의 비트여, 영원하라](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/06/12/46934987.2.jpg)

댓글 0