전문가들 ‘주목할 만한’ 신인감독 부재에 우려의 목소리

《 ‘내화외빈(內華外貧).’ 요즘 한국 영화를 한마디로 요약하면 이렇다. 한국 영화는 내적으로 호황을 누리고 있다. 2012년 한국 영화를 본 관객이 처음으로 1억 명을 넘어서더니, 지난해에는 1억2726만 명을 기록했다. 한국 영화 점유율은 59.7%, 외화는 40.3%였다. 하지만 세계 시장에서의 성과는 미미하다. 한국 영화는 6일(현지 시간) 개막한 베를린 영화제 본선 경쟁 부문 진출에 실패했다. 지난해에는 홍상수 감독의 ‘누구의 딸도 아닌 해원’이 베를린 영화제 본선에 나갔지만 5월 칸 영화제와 9월 베니스 영화제 본선에는 이름을 올리지 못했다. 이번 베를린 영화제까지 합하면 세계 3대 영화제에 3연속 예선 탈락한 셈이다. 》

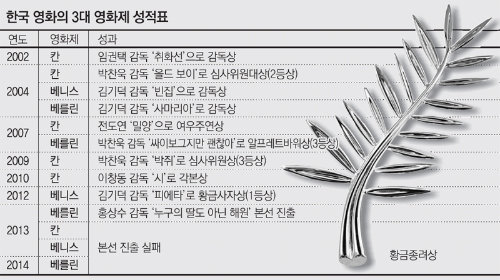

전문가들은 세계영화제 진출 실패보다 주목할 만한 신예 감독의 부재가 더 큰 문제라고 지적한다. 한국 영화는 2002년 임권택 감독이 ‘취화선’으로 칸 영화제에서 감독상을 수상한 이래로 유럽 영화제의 단골손님이었다. 2004년 박찬욱 감독이 ‘올드 보이’로 칸 영화제에서 심사위원대상(2등상)을, 2012년 김기덕 감독이 ‘피에타’로 베니스 영화제에서 황금사자상(최우수작품상)을 타며 절정을 맞았다.

하지만 3대 영화제는 박찬욱 김기덕 홍상수 임상수 이창동 감독의 무대다. 모두 50, 60대 감독이다. 이들 외에 새로 진출하는 30, 40대 감독이 전무하다. ‘한국 영화가 엘리트 영화제에서 대(代)가 끊기는 것이 아니냐’는 말이 나온다.

수익률에 민감한 대기업이 영화계를 주도하면서 모험적인 작품을 만드는 제작사도 줄었다. 심재명 명필름 대표는 “제작사가 시장을 주도하던 2000년대 초중반만 해도 실험적인 영화들이 흥행에도 성공한 사례가 여럿 있다”며 “지금은 예술·저예산 영화와 상업영화의 경계가 명확해졌다”고 했다.

영화진흥위원회의 통계를 보면 다양성 영화(예술, 저예산, 독립영화)의 비중은 해마다 줄고 있다. 전체 극장 매출에서 다양성 영화의 비중은 2009년 6.6%에서 2013년 1.6%로 줄었다.

인문학의 퇴조가 예술영화제에서 젊은 감독의 부진으로 이어진다는 지적도 있다. 박찬욱 홍상수 등 중견 감독이 인문학적 통찰과 강한 이미지를 겸비해 센세이션을 일으킨 데 비해 젊은 감독들은 이미지에만 강점이 있다는 것이다.

황철민 세종대 영화예술학과 교수는 “2000년대 한국 영화는 ‘올드 보이’처럼 강한 이미지가 강점이었다. 하지만 지금은 기술의 발전으로 아시아 후발 국가(태국, 인도네시아 등)도 강한 이미지를 만든다. 이제 이미지는 한국 영화의 경쟁력이 될 수 없다”고 했다.

반론도 나온다. 상업영화 안에서도 예술성을 갖춘 감독들이 나오고 있고, 이들이 영화제에서 성과를 낼 것이라는 주장이다.

봉준호 감독은 “지난해 칸 영화제에서 문병곤 감독이 ‘세이프’로 단편 부문 최우수작품상을 탔고, 나홍진 감독은 ‘주목할 만한 시선 부문’에 초청받았다. 젊은 감독들의 부진은 선배 감독들의 성과가 대단해 나타나는 착시 현상”이라고 했다.

민병선 기자 bluedot@donga.com

-

- 좋아요

- 1개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]조지호 “尹, 의원 체포 6번 닦달”… “호수 위 달그림자”가 말이 되나](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131058709.1.thumb.jpg)

댓글 1

추천 많은 댓글

2014-02-07 13:31:09

한국 영화는 돈 주고는 안본다. 수준이 너무 낫다.