[정신질환 치료 ‘끊어진 연결고리’]〈하〉 자해-타해 위험 있어도 ‘입원절벽’

급성 정신질환인데 “병상-의사없다”… 병원 43곳 전화해 다음날에야 입원

병원, 수가 낮은 정신과 병상 축소

개원 쏠림에 중증치료 의사도 부족

김진희(가명·59) 씨는 넉 달 전 그때를 ‘칼날 위를 걷는 것 같은 시간’으로 기억한다. 시작은 8월 25일 오후 2시경 걸려 온 전화 한 통이었다. 전날 실종된 아들(31)이 서울의 한 편의점에서 맨발로 배회하고 있다는 경찰의 연락이었다. 아들은 중증 정신질환자다. 2014년 환각에 시달리다 아파트에 불을 질러 2년간 치료감호를 받았다. 남편이 심장병으로 세상을 떠난 뒤 홀로 아들을 돌보며 수차례 비슷한 일을 겪은 김 씨는 아들이 빨리 병원에 입원해야 하는 상태란 걸 누구보다 잘 알았다.

● 방화 전력 있는데… 병원들은 입원 거부

경찰은 가까운 서울 광진구의 한 병원에 김 씨와 아들을 데려다줬다. 하지만 의료진은 “의사가 없다”며 입원을 거부했다. 송파구의 다른 병원도 “기존에 우리 병원에서 진료받은 환자만 받을 수 있다”며 그들을 돌려보냈다. 김 씨 일행을 태운 경찰차가 병원과 병원 사이를 ‘표류’하는 동안 경찰들이 정신병원 리스트를 들고 수십 곳에 전화를 돌렸지만 아무 데서도 오라고 답하지 않았다.

김 씨는 하는 수 없이 사설 구급차를 불러서 아들과 귀가했다. 그날 밤 아들은 다시 실종됐다. 아들이 발견된 것은 다음 날 오전 7시경 경기 양평군의 한 기차역이었다. 아들은 선로 위에 서 있다가 열차가 급정지한 덕에 목숨을 건졌다.

● 빈 병상 찾아 병원 43곳에 전화

최근 입원 병상을 찾기 위해 병원 43곳에 전화해야 했던 A 군(16)의 사례가 대표적이다. A 군은 지난달 25일 오전 6시 반 공격적인 이상 행동을 보여 서울의료원 권역정신응급의료센터로 이송됐다. 입원 후 관찰이 필요했지만 폐쇄병동은 만실이었다. 의료진이 오전 11시부터 수도권 다른 병원의 수용 가능한 병상을 찾아 전화했지만 전부 “병상이 없다”, “청소년 환자를 돌볼 의료진이 없다”는 말만 돌아왔다. A 군은 다음 날 오후 3시가 넘어서야 경기 안산시의 한 병원에서 ‘수용 가능’ 통보를 받았다. 박근홍 서울의료원 권역응급의료센터장은 “급성 증상을 보이는 정신질환자를 받아주는 병상과 의사가 부족한 현실을 체감하고 있다”고 말했다.

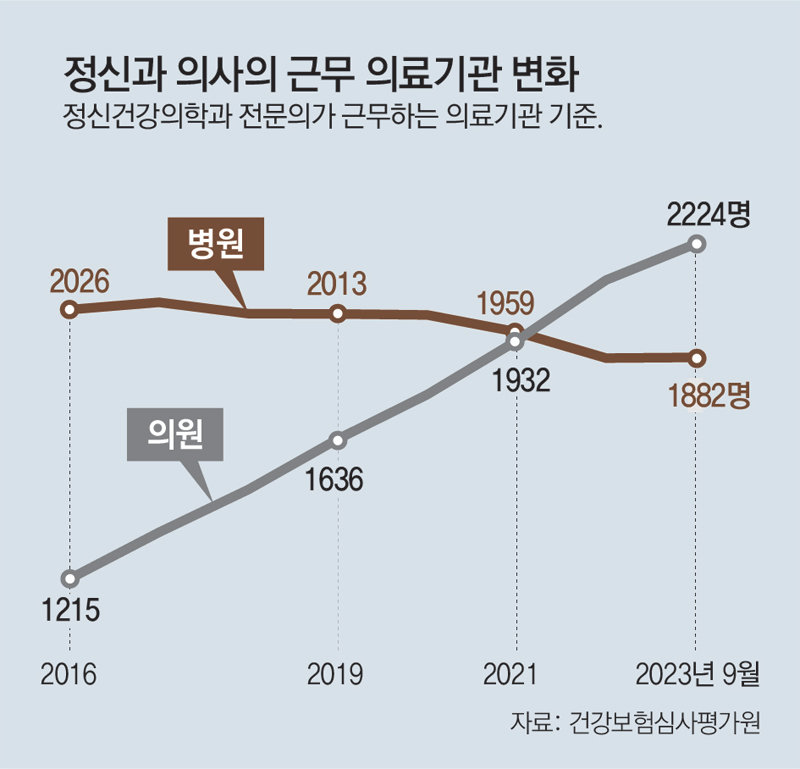

● “수지타산 안 맞아” 병상 줄이고, 의사들은 개원 쏠림

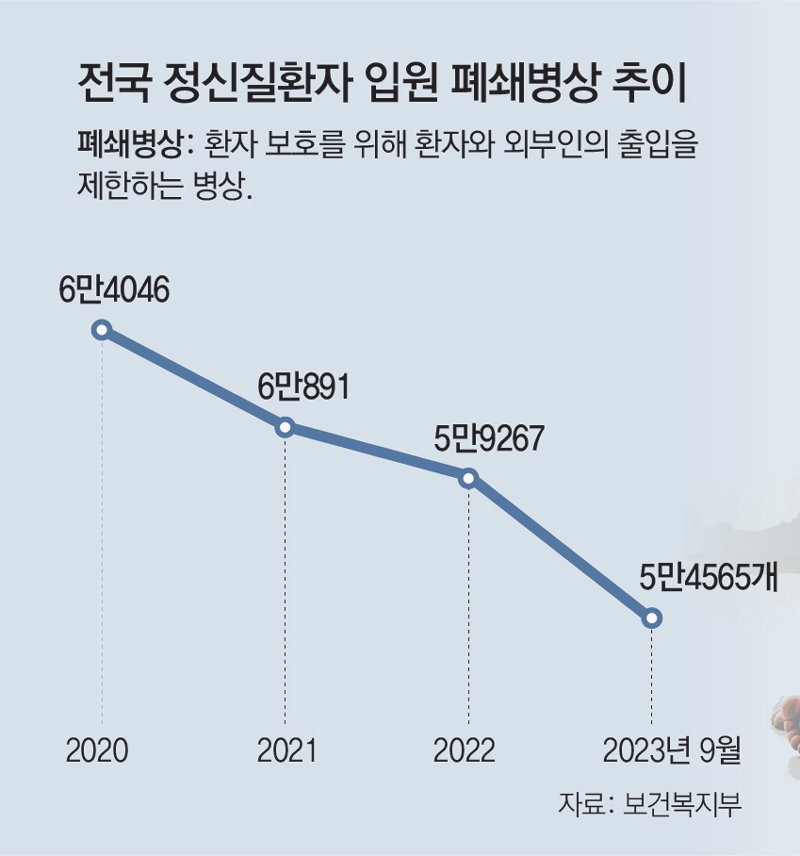

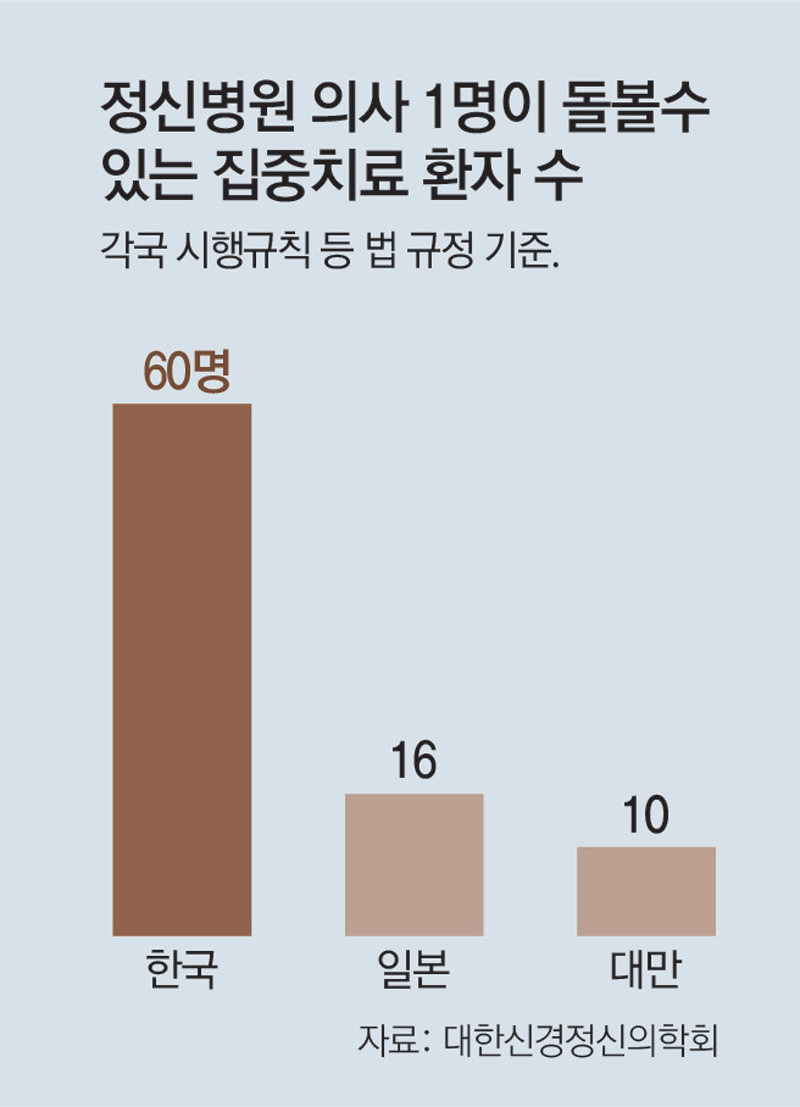

급성기 병상이 부족한 근본 원인은 ‘수지가 맞지 않아서’다. 최중증 정신질환자를 입원시켜 집중치료하면 하루 25만134원을 받는데, 다른 진료과 평균의 39% 수준이다. 일본(약 50만 원)과 비교하면 절반 수준이다. 특히 단기간 집중 관리가 필요한 급성기 환자와, 장기 입원 중인 만성 환자의 입원료에 별 차이가 없다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 병상 운영 기준까지 강화되면서 많은 병원이 정신건강의학과 병상을 줄이고 있다.

빈 병상은 있는데 환자를 돌볼 의사를 구하지 못하는 병원도 적지 않다. 경기 지역의 한 정신병원장은 “하룻밤 당직비로 50만 원을 줘도 사람을 구하기 어렵다”고 말했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![이재명의 선거법 유죄는 “미친 판결” 위증교사 무죄는 “사필귀정”? [황형준의 법정모독]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130529171.1.thumb.png)

댓글 0