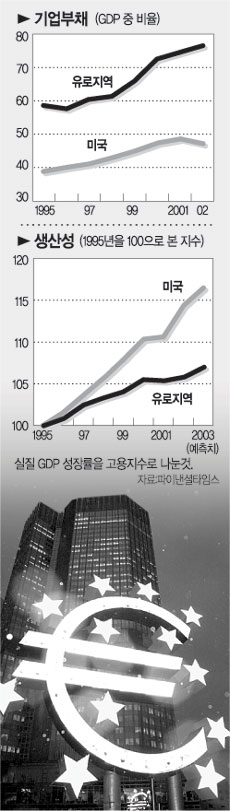

하지만 미국과 유럽의 격차가 점점 벌어지면서 세계경제의 미국 의존도는 심화되고 있다. 유럽의 경기회복이 미국에 비해 더딘 ‘불균등한 동반 회복세’ 때문이다.

▽세계경제 회복세=미국의 올 2·4분기 국내총생산(GDP) 성장률은 예상(2.4%)보다 훨씬 높은 3.1%로 나타났다. 7월 내구재 주문은 2개월 연속 증가했고 8월 소비자 신뢰지수는 81.3으로 월가의 예상치(80)보다 높았다.

|

이에 비해 유럽연합(EU) 국가들은 여전히 경기가 침체된 상태. 하지만 2·4분기를 저점으로 낙관론이 퍼지고 있다.

독일은 2·4분기 GDP가 0.2% 감소했지만 기업신뢰지수는 3개월째 상승세다. 프랑스 통계기관에 따르면 프랑스 기업들은 지난해 13% 줄였던 기업투자를 올해에는 약 2% 늘릴 것으로 예상된다. 올해 말부터는 유럽 경제도 회복될 것이라는 전망이 지배적이다.

▽미국과 유럽의 격차=하지만 회복의 정도는 다르다. 영국 이코노미스트가 최근 실시한 조사에 따르면 미국과 유로권의 내년 경제성장률은 각각 3.4%와 1.7%로 예상됐다. 최근 4년간의 누적 성장률은 각각 8.6%와 4.8%가 되는 셈이다.

경제전문가들은 1990년대의 거품경제가 붕괴되면 유럽이 미국보다 충격을 덜 받을 것으로 예상했었다.

유럽에서는 개인의 주식투자 붐이 덜 했고 기업 회계부정도 덜 심각했기 때문에 경기 하강기에 미국보다 잘 버틸 수 있으리라고 생각한 것.

하지만 현실은 반대로 나타났다. 격차의 큰 요인은 미국의 과감한 재정·금융정책. 2001년 이후 미국은 금리를 5.5%포인트 내렸으며 재정은 2000년 GDP 대비 1% 흑자에서 최근 약 5% 적자로 돌아섰다.

반면 유럽은 상대적으로 금리를 적게 내린 데다 EU통합 조건인 ‘재정적자가 GDP 대비 3%를 넘을 수 없다’는 ‘성장안정조약’에 묶여 재정지출을 통한 경기 부양책을 펴지 못했다.

▽불안정한 회복세=파이낸셜 타임스는 1일 “이러한 격차로 미국이 세계경제의 유일한 견인차가 되면 세계경제의 불안정성이 커질 수 있다”고 지적했다. 현재 미국은 세계경제 규모의 약 25%, 경제성장률의 약 60%의 비중을 차지한다.

더욱 큰 문제는 미국경제도 ‘위태로운’ 회복세라는 점. 올해 미국의 재정적자는 4000억 달러를 넘어설 것으로 보인다. 조지 W 부시 행정부가 대규모 감세안을 내놓긴 했지만 이만한 규모의 재정적자를 오래 감당할 수는 없다.

금리도 이미 낮을 대로 낮아진 수준이어서 정책수단이 될 수 없는 상황. GDP의 70%를 차지하는 개인소비가 가계부실 심화로 주춤해진다면 미국도 부양책을 쓸 여지가 별로 남지 않은 상태다.

김승진기자 sarafina@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[송평인 칼럼]결론 내놓고 논리 꿰맞춘 기교 사법](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130511483.1.thumb.jpg)

댓글 0