참사 이후 3년이 지난 시점에 맞춰 미국의 심리학자들이 대형 건물에서 비상사태가 발생했을 때 사람들의 행동요령이 전문가들의 ‘상식’과 많이 다르다는 연구결과를 발표해 주목을 끌고 있다.

대표적인 사례는 위험 경보가 울렸을 때 사람들이 즉시 대피하지 않는다는 점.

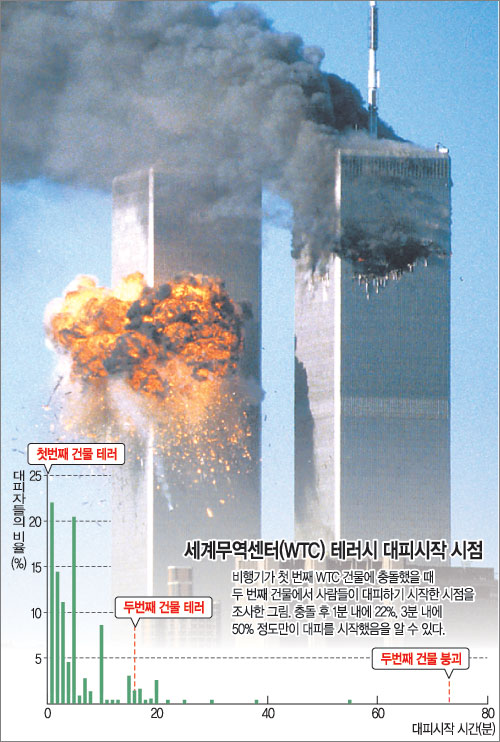

존제이 범죄정의대 공공관리학과 노만 그로너 교수는 세계무역센터의 쌍둥이 빌딩에서 첫 번째 건물에 비행기가 충돌된 후 두 번째 건물에서 탈출한 1000여명의 사람들을 면접한 사례를 보여줬다. 놀랍게도 첫 충돌 후 1분 내에 대피를 시작한 사람은 22%, 3분 내에는 50%밖에 되지 않았다.

연구팀은 9·11 참사 이후 훈련용 화재경보가 울렸을 때 몰래카메라로 관찰하거나 다른 화재 사고의 생존자들을 면접했다. 그 결과 사람들이 대피하기 시작하는 시점은 ‘경보가 울린 지 평균 3분 후’라고 결론지었다. 화재의 위협을 피하기에는 너무 늦은 시간이다.

그로너 교수는 “사람들은 급박한 상황이 벌어질 때 우선 사태의 정체를 정확히 알고 싶어 한다”고 말했다. 비상벨이 울려도 “이게 뭐지?” 하며 잠시 생각에 빠진다는 것. 더욱이 일상업무에 하기는 직장인들로서는 ‘일을 빨리 처리해야 한다’는 생각에 대응시간이 늦어진다. 연구팀은 사람들이 움직이는 직접적 계기는 벨소리가 아니라 연기냄새나 “위험하니 대피하라”는 말 등 사태를 명확히 알려주는 정보라고 결론지었다.

따라서 비상벨 대신 사람의 목소리로 위험을 알리는 자동음성시스템이 필요하며, 음성경보와 동시에 자동적으로 열리는 비상출구가 설치돼야 피해를 줄일 수 있다는 주장이다.

연구팀은 이 외에도 긴급상황 시에 사람들이 이성을 잃는 패닉상태에 쉽게 빠지지 않으며, 연기가 심하게 날 때 오히려 연기를 뚫고 헤쳐나가려 하는 등 상식과 어긋나는 행동 사례를 제시했다.

이번 연구는 미국의 ‘질병통제 및 예방센터(CDC)’와 ‘국가표준기술연구소(NIST)’의 지원으로 이뤄졌으며, 미국심리학회(APA)가 발행하는 ‘APA 모니터' 9월호에 소개됐다.

|

김훈기 동아사이언스기자 wolfkim@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0